吃蓝色粽子

收绿包

热带也有二十四节气

你了解中国文化下南洋之后的样子吗

跟随总台记者镜头

一起看

九个在马来西亚华丽变身的中国传统文化

包法是一样的

糯米也是一样的

但吃进嘴里

可能是马来西亚特有的

咖喱鸡 黄姜 斑兰口味

甚至还有被蝶豆花染成梦幻蓝色的娘惹棕

是热带版的中国味

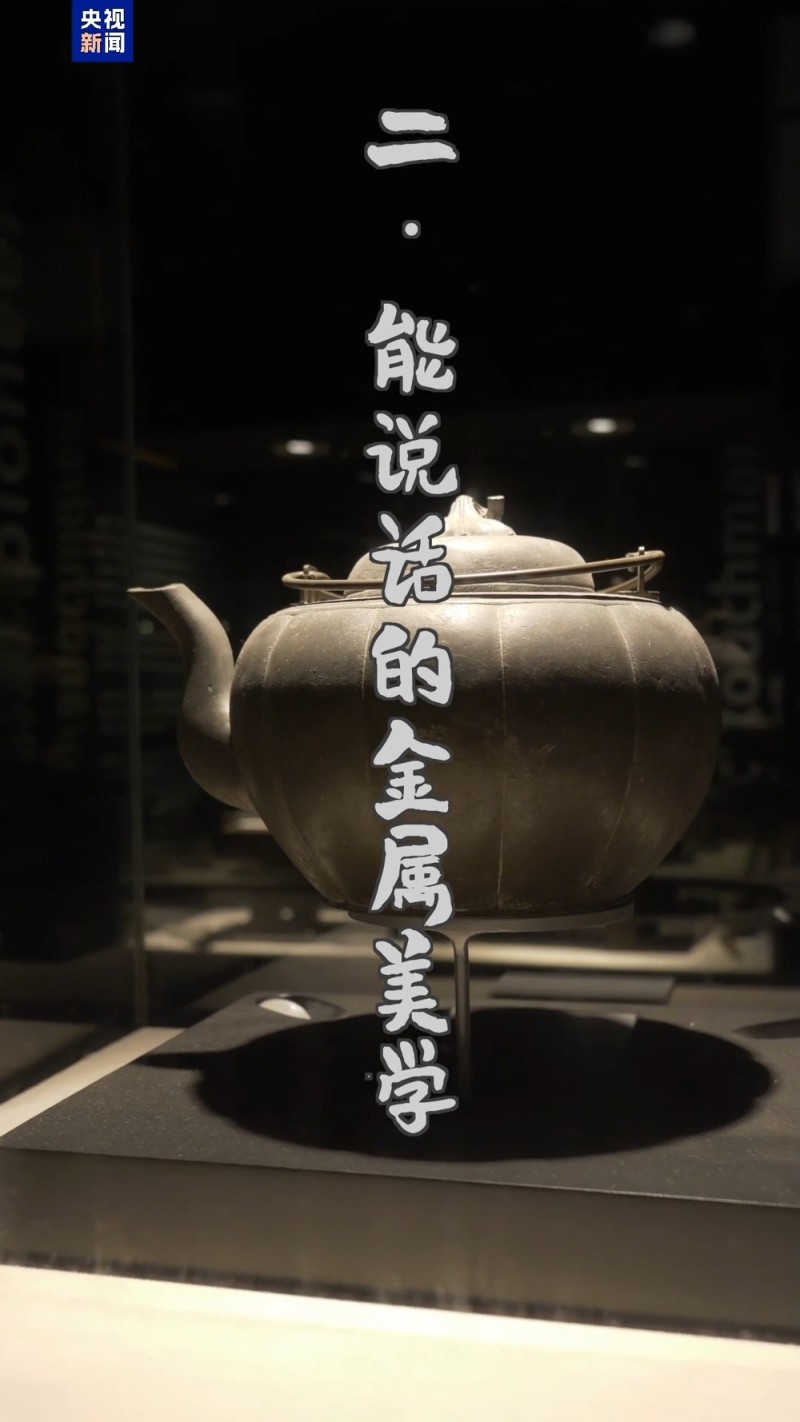

一百多年前

一位福建工匠

创办了如今享誉世界的皇家雪兰莪

这些器皿以手工制造为特色

利用中式錾刻技术

同时吸收了马来 印度 欧美的图案和风格

形成独特的混血金属美学

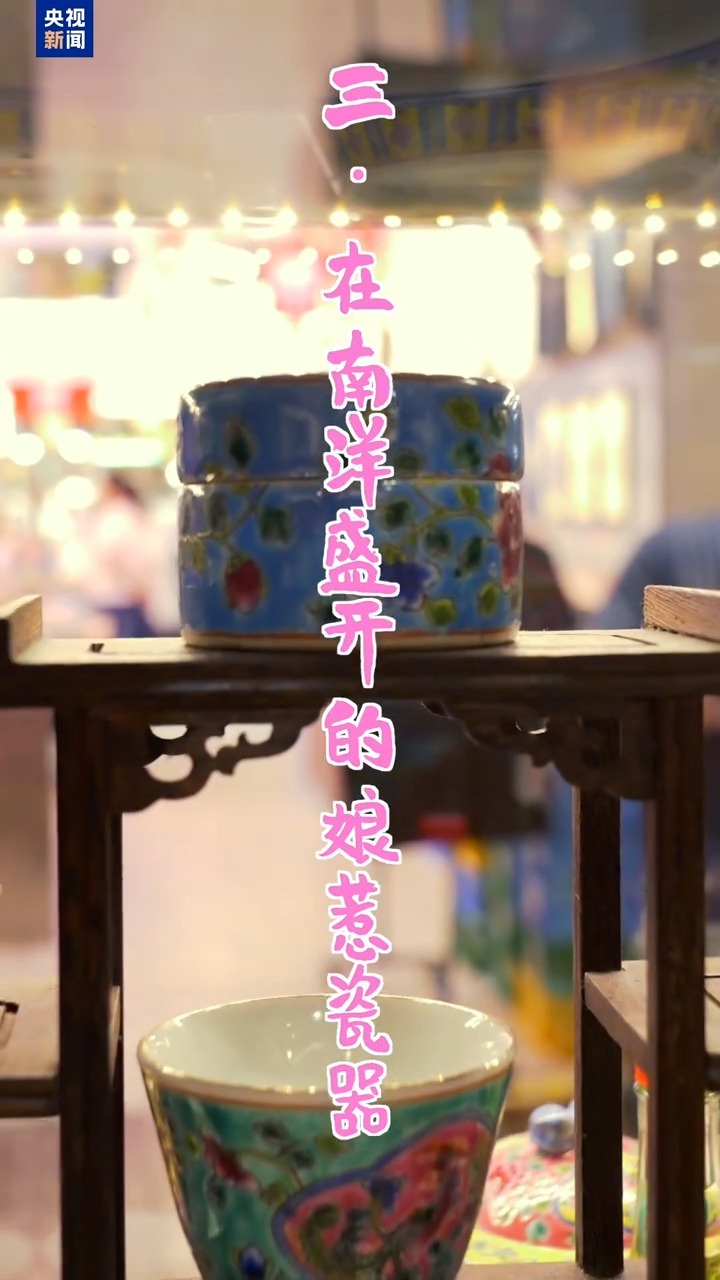

QQ娘惹是

早年间华人与马来人结合的后裔

衣食住行独具一格

娘惹瓷器色彩艳丽

当清代中国民间

还不能使用艳色瓷器时

来到南洋的华人已经创造独特风格

高桩舞狮是大马华人发展成熟的

让舞狮从一项地面运动

变成了空中运动

从物理上把中华文化卷出了新高度

听着是中国鼓

其实也是本地华人的原创

在没有四季的热带

他们用鼓声演奏中国的四季轮回

现在本地很多小学都有节令鼓队

节气就这样有了声音

捞生是本地华人过年必不可少

极具参与感的仪式

连总理安瓦尔也跟着捞得乐此不疲

大家一边使劲捞

一边高喊“兴 旺 发”

同样需要捞的

还有被当成情人节过的元宵节

节日当天

单身女性们在柑橘上写下自己的联系方式

扔到湖里河里

广大男青年争着捞

爱情既要靠缘分

也得靠手速

受华人过年发红包传统的影响

本地不少马来裔开斋节送绿包

印度裔屠妖节送紫包

只不过他们选了各自文化里的吉祥色

装进去的依旧是祝福

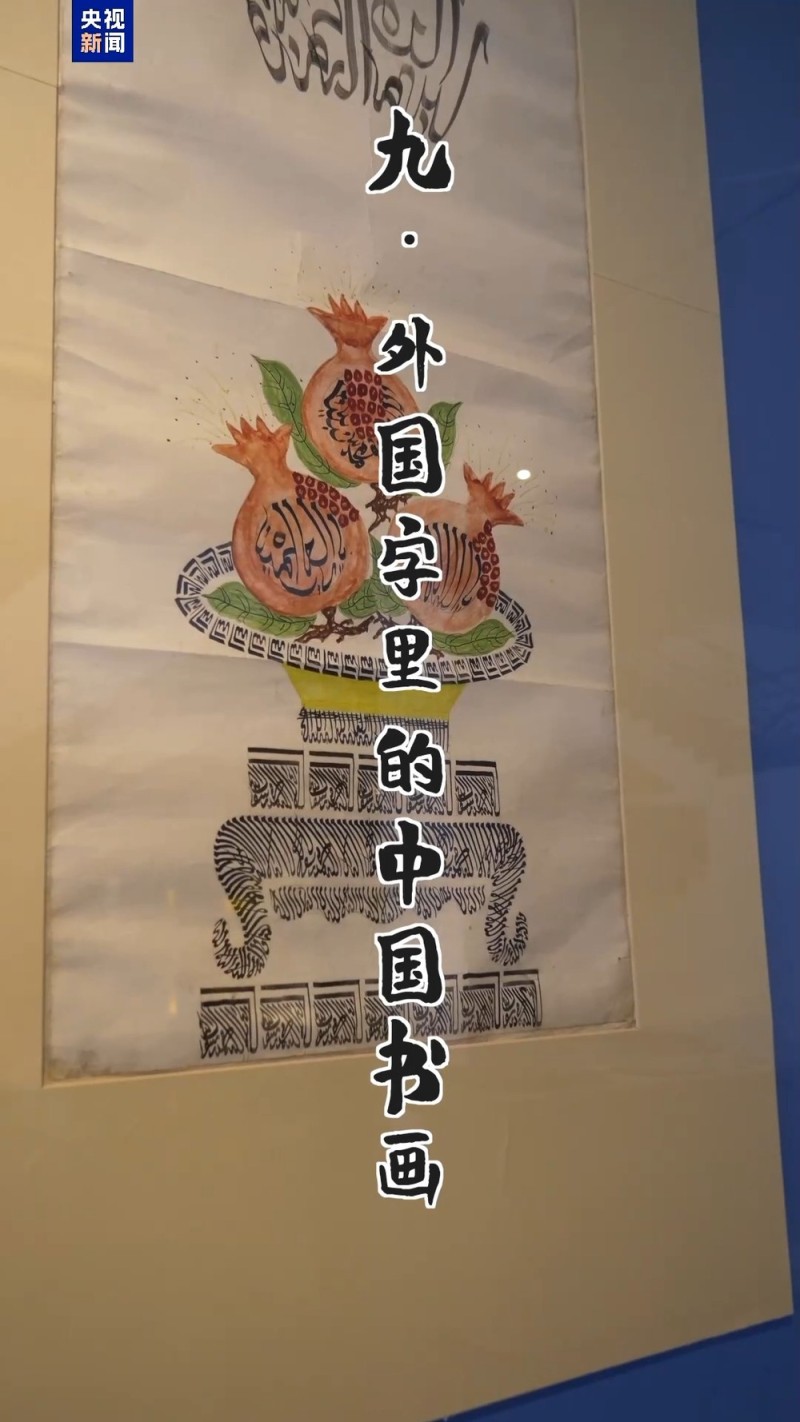

乍一看以为是中国书法和绘画

走近一看

每一笔都是阿拉伯经文

这个字是阿拉伯文中“和平宁静”的意思

是不是也像中文的“宁”

伊斯兰的风骨

中华的审美

一眼万年

文化不是博物馆里的标本

而是街头巷尾的烟火

它活着就会变

就会长 就会开花

你还知道哪些

漂洋过海

落地生根的中国传统呢

(总台记者 闫术)