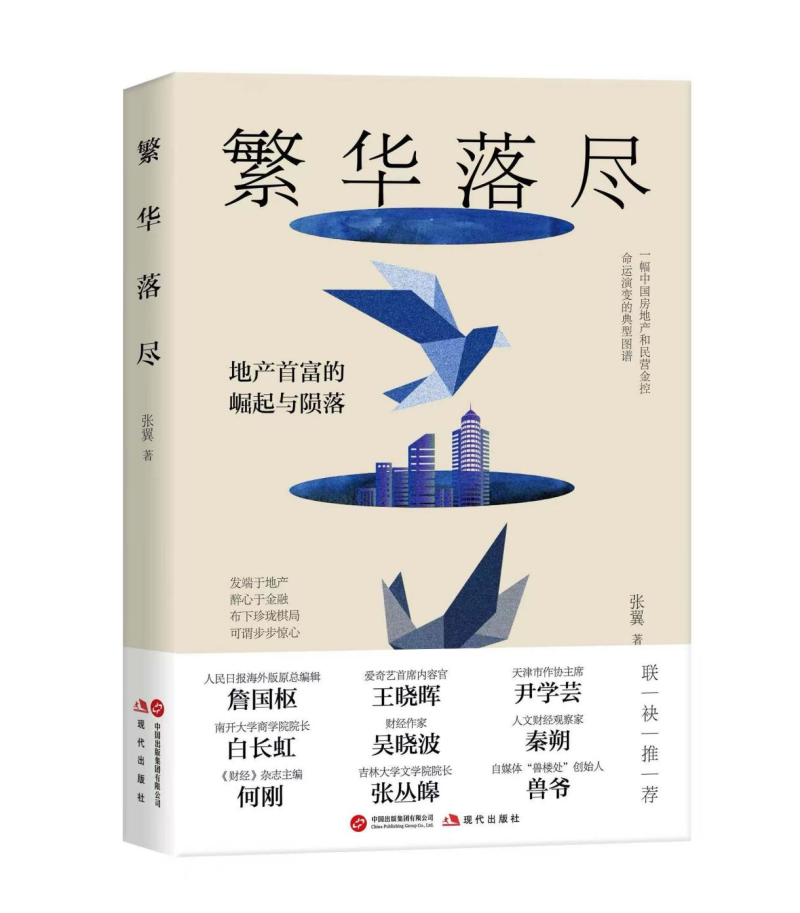

作家张翼在长篇小说《繁华落尽:地产首富的崛起与陨落》中,以手术刀般的笔触,剖开房地产的光鲜幕布:开盘价码背后的暗箱交易,财务报表下涌动的金融杠杆,还有那些在名利场上折腰喘息,又试图攀爬救赎的人。

这部融合个人经历与企业深度调研的“纪实风格小说”,远不止于讲述某个行业巨头的发家史与败落记,而是通过地产、金融、足球等多元领域的交织,勾勒出一幅地产金融野蛮生长又骤然凋零的全景图。作者张翼的笔触没有浮夸的渲染,而是以多年财经记者的观察与思考,将商战故事写得丝丝入骨。他将诗词与典故巧妙嵌入叙述之中,使文字有了温度,也有了深意。这份文字气质,让这部作品不只关乎地产与金钱,更关乎人心与命运。

7月4日晚间,中央广播电视总台文艺之声品味书香节目专访《繁华落尽:地产首富的崛起与陨落》作者,财经作家张翼。

地产狂飙时代的百态众生相

品味书香:你曾是知名财经媒体的首席记者,还曾做过央广中国之声、经济之声特约观察员,后来又进入上市房企负责品牌工作,这些经历,决定了这样一部和地产有关的小说中一定融入了很多你的个人经历,给大家讲讲这部小说的创作背景和缘起。

张翼:历时五年创作这样一部带有纪实风格的长篇小说,首先是因为我的职业经历,我曾在知名财经媒体做过10年记者,长期聚焦地产、金融领域,采访过多位著名地产首富,积累了丰富的行业内幕与人物故事,媒体从业经历让我得以深入洞察地产行业的运作逻辑与人性博弈。2011年我出任知名房地产上市公司品牌负责人,亲历地产黄金时代的狂飙与跌宕。从“媒体人”到“经理人”的身份转变,使我置身于职场内斗、资本博弈与行业裂变的核心现场,为这部小说的创作提供了大量一手细节。小说中“职场清流”总裁易安的原型是我曾经的上司,小说中的一位主角李心远的职场挣扎,正是我从媒体人向经理人转型初期的真实写照。

2019年5月,一位我在做记者期间多次深度专访过的,以“强人形象”著称的知名地产首富主动投案,这个事情引发了我对企业家命运的沉思。这一事件也成为促使我创作小说的直接诱因,促使我深入反思地产与首富“崛起-膨胀-陨落”的宿命循环。2021年之后,以恒大为代表,众多千亿规模的房地产企业接连暴雷,地产金融化路径崩塌,标志着一个时代的终结。因应此种新的变化,我系统性地研究了暴雷的10家千亿房企的案例,随后对小说内容和首富形象进行了重构。我始终坚持认为,总该有一个人、一本书去记录地产与首富过去二十多年的起伏沉落,为行业留下“纪念与反思”。这本书是向万千地产同行致敬,记录这一群体的伤与痛、乐与悲。

这部35万字的纪实体小说,塑造的是地产狂飙时代的百态众生相。一众人物粉墨登场,充分展现房地产上市公司职场的掣肘暗战、高层的权力争斗,揭示地产金融与政商关系的步步惊心,再现首席记者与地产首富的相爱相杀,揭秘地产首富与金融大鳄的圈子圈套博弈较量。

“小说中大部分人物、事件、细节都真实存在过”

品味书香:小说中的主人公李心远,他也曾经是财经媒体的首席记者,后来又投身地产业,这和你的经历非常像,这个人物身上一定有你的原型吧?

张翼:我甚至把这本小说称为非虚构作品,因为小说中大部分的人物、事件、细节都是真实存在过的。我承认,小说中李心远的原型就是我本人。有朋友看过小说后,给我发来微信说“很喜欢刚正不阿的铁皮核桃李心远”。“打工人”能有这样的“读后感”让我颇感欣慰。2011年我卸下了首席记者的身份,入职一家蒸蒸日上的房地产上市公司负责品牌相关工作,曾经的资深媒体人成为资浅经理人,初入地产职场的我很不适应,身不由己卷入职场内斗,亲历各种职场角力。我把过去这些年自己在地产职场所经历的各种糗事,凡此种种,都添加给了李心远。比如刚入职地产公司时,我连Excel图表都不会操作,因此很受同事们的嘲笑。再比如,有一次,饭局酒局上我喝多了,说了让人尴尬的醉话错话,我的领导并没有责备我也没有给我穿小鞋,这让我很感动。

李心远像是我的“平行宇宙分身”,他犯的错就是我在职场留下的错。媒体人转型的阵痛,不仅是心态转换,更是心性的磨砺。李心远是地产职场的“理想版”而非“现实版”,在他身上,充分体现了地产人的迷失与回归,坚守与秉持,成长与蜕变,这个人物形象有助于建立并达成公众对“年轻打工人”的共情预期。

因为上司凌云飞被不公正对待,李心远挺身而出仗义执言,不惜愤而辞职,这都是我当年所经历的真事。李心远因拒绝帮派站队被边缘化,让他看清了地产江湖的生存法则――李心远的挣扎,是我对职业操守的扪心自问。

李心远这个角色确实承载了我从媒体人到经理人转型过程中的挣扎与觉醒,通过李心远这个角色的精心打磨与专心塑造,我试图完成三重表达:首先是对媒体荣光的告别,就像小说里提到的,你以为你在地产公司拿的高薪是什么?其实有一部分是你的人格侮辱费。这话说起来很扎心,但是却很真实。其次是对地产浮华的祛魅,就像小说里说的,品牌总经理这个职位听起来很神气,其实很多时候干的都是脏活苦活累活,地产职场的真实亲历,是对品牌管理这样一个专业岗位价值的某种颠覆与重构。最后是对初心的悲壮守护,用李心远这样一个虚构的人物来寄托并实现我在现实的地产职场之中未尽的坚持。

“错把时代的风口当作自己的翅膀”

品味书香:小说中的一位主人公是地产首富王胜伟,读过书的读者一定能从他身上看到某些房地产大佬的原型,既有早期创业时的委曲求全,也有获得巨大财富后的骄横跋扈,这个人物刻画得很精彩,讲讲小说中的这个人物吧。

张翼:地产首富王胜伟,是小说最核心的戏剧冲突载体。他的命运跌宕浓缩了中国房地产行业从野蛮生长、快速崛起、资本狂飙到泡沫崩盘的全过程。王胜伟的原型不是一位,而是多个,是过去这些年我采访过、接触过、服务过的多位地产首富形象的集合,这样有助于避免直接影射但是又直击行业共性。

王胜伟身上,体现了任性豪赌,草根韧性,以及胡雪岩的宿命隐喻。王胜伟出身贫寒,早期靠街头烧烤摊赢得第一桶金,凭借胆识和时代机遇,切入房地产开发。这一设定再现了多位草根地产商的发家史。

裴定军是小说里的一个重要人物,他是王胜伟的铁杆粉丝。在对待裴定军的问题上,可以体现出王胜伟人性的灰暗与复杂。早年间在烧烤店切肉的裴定军被王胜伟提拔重用为上市公司副总裁,王胜伟把裴定军视为身边李逵式的人物,因为,“哥哥”这个称呼,裴定军叫得最亲也最真,各种脏事裴定军干得最多。为了让他替自己顶罪,王胜伟通过限制裴定军人身自由的方式胁迫他自首。而当裴定军被迫自首后,王胜伟又对外放风――裴定军因为贪污公款被抓。

成为地产首富后,王胜伟不满足于“土地生财”,痴迷金融杠杆游戏――控股银行、组建金控集团。这一轨迹直指知名房企跨界金融的激进策略。王胜伟信奉的经营哲学是――冒险是成功的一半,财富的一半是大胆,财富膨胀后,王胜伟自负自大、刚愎自用,甚至到了“听骗不听劝”的地步。

王胜伟既有暴发户的粗鄙,也有对奶奶的至孝,既玩弄资本,又热心公益。这种矛盾性和复杂性,打破了“反派富豪”过于脸谱化的刻板叙事。通过王胜伟的从地产到金融,再到陨落的路径,这本纪实小说成为解读中国房地产企业“高杠杆、高周转、高负债”模式的重要参照。

王胜伟的悲剧不在于贪婪,而在于错把时代的风口当作自己的翅膀。王胜伟这样一个悲情角色,既是一曲财富神话的挽歌,也是对“能力与红利”辩证关系的深刻叩问。

成了人家的“管子”和“管道”

品味书香:这部小说悬念迭生,反转不断,细节非常丰富,给大家讲几个小说中的场景或者故事吧。

张翼:先讲讲王胜伟发家的故事吧。上世纪90年代中期,王胜伟从卖羊肉串,烧烤店起家。当看到开始流行韩国烧烤,王胜伟反其道而行之,带着后厨切肉的“墩子”裴定军等人去了日本东京,在东京最知名的烤肉连锁店打工一年,学到了日式烤肉的精髓。王胜伟回到小县城,开始做日式烧烤,因食材、用料讲究,日式烤肉店一炮而红,随后在省会城市开了多家分店,逐渐积累了第一桶金。王胜伟悟出的生意经是――不走寻常路,才能与众不同,相对差异才能绝对领先,要么唯一,要么第一。

为了结交关键人物,王胜伟主动给相关人员的吃喝埋单,积累了扎实人脉。东北人把有钱人叫“管子”,意思是经常下馆子的有钱人是难得一见的“管道”。一场场饭局过后,王胜伟自然而然就成了人家的“管子”和“管道”。

后来见装修来钱快,开始搞装修,接工程,工程项目被拖欠,手里攥着100万元的白条,一把火全都烧掉。烧掉的是白条,激活的是人脉。火烧白条的壮举很快有了回报,偶然机会得到消息,市郊一块30亩的地要对外出让。王胜伟果断盘掉3家烧烤店,征下30亩地,在《河东晚报》赊下一整版广告,以低于市场价的价格对外销售低密洋房。福利物业优质服务、每户配有地下室、小区有游泳池、24小时封闭管理,这是王胜伟楼盘的四大亮点。上世纪90年代末,住楼房还是奢侈享受。王胜伟楼盘的各种创新,可谓开先河之举。“没有福利分房了,到夏花享受福利物业。”这是王胜伟打出的宣传口号。王胜伟经营房地产是剑走偏锋、以奇制胜,夏花地产实行的是半福利收费模式,物业服务收费终身五折。站在时代的风口,凭借与众不同的大胆创新,王胜伟从烧烤店小老板一跃成为称雄一方的地产首富。

接下来,我重点讲讲小说中着力刻画的房地产上市公司争权夺利的故事。很多地产公司都有联席总裁这样的职位,之所以有这样的奇葩岗位,根本原因是二把手三把手不团结、搞内讧导致的。小说中的地产首富王胜伟有两个重要的创业搭档,一个叫易安,一个叫马建业。易安是上市公司总裁,管的是地产,马建业是上市公司联席总裁,管的是产业。马建业不服易安,凡是易安召集的高管会议,马建业从来不参加。

一次,公司遇到了融资困局,易安签了军令状,承诺3个月搞定100亿的贷款,他把这项重要工作交给沈春平抓落实。海外名校毕业的沈春平是易安的嫡系,是主管融资的得力干将,马建业设计了一桩带有轰动效应的桃色事件,轻而易举地搞臭了沈春平,也搅黄了100亿贷款。马建业通过自己的方式搞定的贷款,这也成为他进阶总裁的投名状。深夜时分,公司全员突然接到紧急会议通知,第二天一大早,集体乘车赶往郊区开会,这竟然是总裁聘任仪式。总裁职务被免掉时,浑然不知的易安如常上班,出现在集团总部大楼,却被保安告知,不允许进入大楼,他的办公室已被清空。刚把马建业扶上位,王胜伟突然被带走协助调查,原来是马建业的匿名举报信发挥了作用。先是把直接对手,时任总裁易安排挤掉,又用一封举报信把王胜伟也送了进去,马建业就任上市公司总裁,大权独揽。然而让马建业意料不到的是,半年之后,王胜伟平安归来,王胜伟开始清算马建业,而马建业则被金融大鳄华见枭收买,华见枭给王胜伟布下了一个巨大的圈套。

“纪实”方式介入现实“文学”形式加以重现

品味书香:你做过记者,写过很多有分量的报道,新闻写作是非虚构写作,但是小说需要大量的虚构,从非虚构到虚构,具体到这部小说,对你来说有哪些不同以及挑战?

张翼:2012年之前我出版过7本财经类书籍,但是我没有想到出版一本带有纪实风格的长篇小说竟然如此艰难。虽然我不是专业作家,但是我有十多年在知名房地产上市公司的从业经历,每个人都有独属于自己的故事宝藏,我就写我和地产首富们不得不说的那些真实的故事。这是一本直面现实、反映现实,还未出版就已经带有一定争议的非虚构小说。说到出版之难,不是小说内容问题,主要是众所周知的题材原因。

这是一本以我个人经历为蓝本,历时五年创作完成的带有自传性质的非虚构小说。在我看来,小说可以分为两大类,一类是纯虚构,一类是非虚构。非虚构小说是介于新闻报道、报告文学与纯文学创作之间的特殊文体,它是以真实事件、真实人物、真实细节为基础,通过文学化叙事手法来进行深度呈现。与传统的纪实文学不同,非虚构小说不仅强调事实的准确性,还注重情节的戏剧性、人物的丰富性以及叙事的艺术性,使得真实事件更具可读性和感染力。

我用了五年时间,在纪实风格小说创作方面进行了一次艰辛的跋涉,艰苦的探索。以“纪实”方式介入现实,以“文学”形式加以重现。纪实风格小说不应停留在表面事实,而应挖掘背后的深层原因。进入上市房企之前,我曾在一家知名财经媒体服务10年。首席记者出身的我,喜欢调查,也热爱调查,这本非虚构小说融入了记者的深度调查,通过“地产、产业、首富、足球、金控”的复合叙事,揭示产业地产、地产金融的隐秘和内幕。

让人记忆深刻的人物,通常具有两大特征:矛盾型人格和极致化特征。我尝试构造了一个“既爽朗豁达又疑神疑鬼,既聪明绝伦又刚愎自用”的地产首富形象,试图证明:小说人物的成功塑造,在于让读者产生“熟悉的陌生感”,既能看到现实中地产首富的影子,又能触摸到超越个体的时代真相。

成功是失败者的通行证,失败是成功者的墓志铭

品味书香:完成这样一部作品,对你来说有着怎样的意义?这部作品耗费了五年时间,这期间也包括了很多思考,应该说这个过程很不容易。作为创作者,你想通过这部小说表达什么?

张翼:5月中旬正式出版之后,小说得到了各界的肯定和赞誉,天津市作协副主席、鲁迅文学奖获得者张楚表示,“这部长篇小说具有新闻价值、文学价值、案例价值,更具有深刻的社会意义、现实意义。”

这部小说,是“地产狂飙时代”的真实档案,是一次对房地产黄金时代的文学性总结与社会性反思。我认为,它的核心价值已经超越文学范畴,成为兼具历史文献价值、行业镜鉴意义和人性深度的标本。

希望这本非虚构长篇小说至少可以给公众留下两个警示,首先是行业警示,小说对“高杠杆、高周转、高负债”模式进行了深入解剖,可以成为商学院案例研究的样本。其次是人性启示,打破了“非善即恶”的扁平叙事,展现首富在权力与欲望中的异化过程。我的总结是――成功是失败者的通行证,失败是成功者的墓志铭。当繁华落尽,比追问“谁该负责”更重要的,是认清我们如何集体参与了这场幻觉狂欢。

风口上的猪摔死时,才明白翅膀不是自己的,而是风给的。这本小说不只是为了祭奠陨落的地产首富,更是为了埋葬三种幻觉:把时代红利当作个人能力的幻觉,认为资本游戏可以无限循环的幻觉;相信财富能够填平人性欲望的幻觉。

作家张翼的长篇小说《繁华落尽:地产首富的崛起与陨落》,这部长篇小说讲的不只是一个首富的浮沉故事,而是一种时代精神的转折。它提醒我们,在看似繁华的背后,欲望与风险如影随形;在人心浮动的年代,真正的力量,是沉稳与自省。在商业的语境中写人性,在人性的剖面中写时代,这是这本书最打动人的地方。