广袤的沙海、漫天的黄沙、无尽的孤独……这里是塔克拉玛干沙漠,一片被称为“死亡之海”的土地。这里曾侵蚀绿洲,吞没古文明,每一寸土地仿佛都在诉说着生存的艰难与挑战。

然而,在这片荒芜的沙漠腹地,却有一群人,用成百上千个日夜的奉献与坚守,换得我国首口万米科探井创造新的“中国深度”。2025年2月20日,深地塔科1井宣告胜利完钻,这背后,中国石油人争创我国石油工业荣光,力争在保障国家能源安全的征途中乘风破浪、再续新章。

“有条件要上,没有条件创造条件也要上”

60多年前,面对新中国成立之初孱弱的石油工业,铁人王进喜在祖国东北旷野上留下回荡至今的豪言壮语:“有条件要上,没有条件创造条件也要上。”

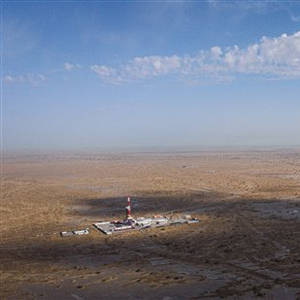

如今,我国石油工业早已“大变样”:地上是现代化的井场,地下一座座“地下珠峰”赫然矗立,中国石油正不断站稳并巩固超深油气勘探国内领先地位。

超深井钻井是一项系统性工程,代表着一个国家钻井最高水平,也是综合国力的集中体现。这一次,中国石油人要向一个前所未有的目标发起冲击——在塔里木盆地开钻我国第一口万米科探井——深地塔科1井。

放眼整个亚洲,万米钻探没有经验可循,中国石油何以创造进军万米的条件?

条件,在于战略落子——

早在2021年,中国石油集团党组就作出万米深地科探工程的战略部署,设立系列科研项目开展集智研究。一时间,来自中国石油集团相关企业、科研机构等的上万人开展跨学科、跨专业联合攻关,研发万米钻探核心技术装备。包括全球首台12000米特深井自动化钻机等装备在内的“国之重器”与技术利器相继问世。中国石油工程作业智能支持中心(EISC)用一张“云网”将前后方紧密相连……万米之战即将打响。

条件,在于握指成拳——

为了让“五湖四海”的队伍充分融合,进一步推动地质工程一体化、科研生产一体化,塔里木油田打破了“专业分路、管理分块”的传统管理组织形式。在塔里木油田首席专家、深地塔科1井井长王春生的“操刀”下,原来的钻探、地质、工程等“小分队”成了“集团军”,各参建单位也联合成立随钻地质等9个技术支撑组。至此,中国石油为深地塔科1井独家定制的“四梁八柱”技术人才体系成型。

条件,在于敢为人先——

面对这项钻探领域的超级工程,不讲条件、不打折扣,成为所有参建单位的共识。宝石机械将12000米特深井自动化钻机研发生产作为一项政治任务来抓,全员挂图作战,设计与生产同步开展,仅历时四个多月,就完成了全新钻机从设计到发运的全过程。在钻机运抵现场后,西部钻探特意在井场加装了8盏应急照明灯,白加黑连续作战。从设备进场,到井架立起,只用了短短5天时间。

“组织把中国第一口万米深井交给我,是对我的信任。”西部钻探120001钻井队平台经理林楠曾经打出“亚洲第一深”的轮探1井,这次他同样感到责任重大。

“宁肯少活二十年,拼命也要拿下大油田”

在深地塔科1井现场,一应俱全的橇装式营房、移动式的井场实验室、完备的后勤供应,与60多年前松辽盆地上人拉肩扛、端盆取水、边打井边建干打垒的情形相比,早已是云泥之别。即便如此,深地塔科1井的前后方人员却依旧很“苦”:

西部钻探120001钻井队支部书记王红杰来到井上以后便主动选择值守夜班,开钻近600天,他在井上值守570多天;

钻至难钻层时,塔里木油田钻井监督宋铜林因为总是害怕半夜接到电话,干脆整夜守在钻台司钻房;

来自北京的工程技术研究院高级工程师杨海军不分昼夜,“窝”在几平方米大小的钻井液房内,每天和泥浆“较劲”;

中油测井补偿中子测井主要研发人王虎为了找出测量误差,在不下十口井中进行反复验证,在2个多月的不断试错和1.8万个海量数据中找到了答案;

EISC监控岗的6位成员自建井以来,全天候24小时监控井上40余项动态指标,恐怕稍有不慎,钻头会在地下迷失方向;

......

一边是井场工作人员倾尽全力钻进,一边是来自万米深层的“暗流涌动”。万米的“狰容”,终究还是打了所有人一个措手不及——

2024年2月17日,深地塔科1井钻杆在井中突发断裂,290多吨的钻具在井眼中自由落体,钉子般楔进了9977米的地层深处。

一场不分昼夜、跨越多地的抢险接力赛就此打响。身处现场的林楠当时大脑一片空白,来不及多想,就依靠肌肉记忆冲上钻台了解情况;身处西安的工程材料研究院高级工程师龙岩组织团队火速开展高应力状态下接头服役行为验证研究;正在机场候机的EISC专家组组长王震宇收到手机弹出的警示信息后,在机舱门关闭前的最后几分钟,还在和现场交代“黄金救援期”的各项任务……

经过15日的鏖战,断裂的钻具终于被取出,它们有的变成90度的折角,有的形成麻花状的弯曲,刷新了所有人对万米钻探的认知。

2024年3月4日,年仅26岁的120001队副司钻何建涛在万众瞩目下将通向万米的最后一根钻杆稳稳下入井中。尽管他在这口井上第一次接触自动化钻机,可“国之重器”在他手中依然可以精准地“指哪打哪”。钻至万米,现场的欢呼声热烈但短暂,因为他们知道,接下来的1公里“无人区”,只会愈发艰难。

进入万米后,一支钻头从一开始打几千米,到只能打十几米。“当钻头顺利进入目的层后,基岩比混凝土坚硬近9倍。”王红杰介绍。除此之外,井下复杂情况轮番而至,钻井液突然失返等工况的发生,让深地塔科1井一次次命悬一线。

“起钻!”2025年1月5日深夜时分,在完成科学探索和发现油气两大任务后,对讲机里传来了完钻指令。

“进军万米深地,是几代石油人的梦想!”回想一路走来的过关斩将,王春生始终朝着这么一个目标前进。

“艰苦奋斗、自力更生是我们的传家宝”

“我们既要开放,也要独立自主。但中国人的事,最终还得中国人来办。”塔里木油田勘探开发研究院副院长、总地质师杨宪彰回想起塔里木油田会战初期勘探开发一度被国外公司主导的局面,不禁感慨。

历史川流不息,伟大精神不老。纵观我国石油工业史,石油精神和大庆精神铁人精神是推动石油事业发展最基本、最深沉、最持久的精神力量。深地塔科1井的完钻,证明了我国自主研发的万米深钻系列技术利器经受住了极端工况的考验,同时也为石油精神赋予了更丰富的含义。

“我们的目标不仅仅是打好这一口井,更重要的是要留下一支深地科技的种子队。”从当年大学生钻井队的司钻,到井控抢险的猛将,再到如今掌舵深地塔科1井,王春生显然看得更远。

当前,我国油气勘探已全面进入陆上深层、深水、非常规等高难度领域。完钻前夕,王红杰在工作笔记中写下这么一句话:“我们既是铁人基因的传承者,也是新时代钻井人的弄潮儿。”

时代变迁,石油人从手握刹把,到现在手持科技利刃;不变的,是为国找油、攻坚克难的决心与忠心。在为期近600天的钻探时间里,深地塔科1井前后方团队从最初的“棱角相碰”,到现在以一种齿轮啮合般的精准度不断“高速旋转”,发挥出最大的合力。与之相关的所有人都在与这口井共同成长。“这里虽然没有沿海城市的繁华,但却是干事创业的地方。”塔里木油田勘探开发研究院基础研究部课题经理杨果通过竞争上岗。他认为,到这口井工作是一辈子的荣耀。

今年是120001队工程师姚富连续2年在井场过年。刚从中国地质大学(北京)毕业,他就来到了这片沙漠深处。“老一辈已经走完了最困难的路,我们现在是站在‘巨人’肩膀上。”想到此处,姚富更加坚定了将人生坐标锚定祖国西部的信念。

新时代新征程,中国石油人正以实干筑基,于万米荆棘中写下挑战禁区、能源报国的石油精神史诗。

【责任编辑:韩梦圆】