电影《地雷战》是一部家喻户晓的影片,主要讲述了抗日战争时期,民兵联防运用地雷战术歼灭进犯日军的故事。影片中主人公赵虎的原型之一,就是有着“爆破大王”之称的于化虎。这位出生在山东海阳的“全国民兵英雄”,研究出了“真假雷”“夹子雷”“连环雷”等30多种地雷战术,让日军陷入地雷战的天罗地网。

今天的《抗日英雄谱》,让我们一起走进于化虎的故事。

不快把鬼子赶出中国,我死不瞑目!――于化虎

这是于化虎目睹了日本侵略者在家乡实施的一系列暴行后,怀着满腔愤恨说出的抗日誓言。

1914年,于化虎出生在山东省海阳县的一个小山村,也就是现在的海阳市文山后村。1937年,日本发动全面侵华战争,于化虎的家乡也陷入侵略者的铁蹄之下。

海阳市革命老区建设促进会秘书长 李晓辉:1940年的2月7日,也就是除夕当天,日军从青岛入侵海阳,沿途烧杀抢掠,在不到一周的时间之内就杀害海阳的无辜群众100多人。

面对侵略者的暴行,在中国共产党的领导下,海阳人民展开了英勇的斗争,于化虎就是其中的一员。

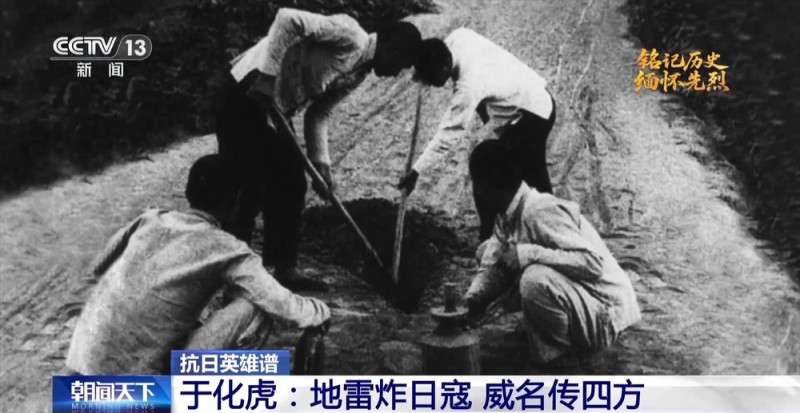

1941年,他加入了家乡的民兵组织。1942年,海阳县成立了人民武装抗日自卫委员会,统一领导、组织和指挥民兵的训练战斗。于化虎也正是在这一时期逐渐掌握了用地雷打击敌人的战术。

于化虎(2000年拍摄):山区埋地雷方便,农作物里也埋,树林里也埋,把地雷包起来拉个弦就行。

1962年,电影《地雷战》上映,这部反映山东海阳民兵用自制土雷抗击日军的电影曾经轰动全国,于化虎就是影片主人公赵虎的原型之一。

海阳市革命老区建设促进会秘书长 李晓辉:由于日伪频繁扫荡和大规模蚕食封锁,使根据地很难得到相应的军事物资和民用物资。对于海阳民兵来讲铁雷虽然好,但是数量比较少,又缺乏制造铁质地雷的原材料,于是于化虎就开始琢磨能不能用本地漫山遍野的石头来做做文章。

于化虎之孙 于树良:这是我的爷爷于化虎,这些物件都是我爷爷遗留下来的。当时没有铁雷,我爷爷就发明石头雷。

这个马灯一直陪伴着我的爷爷,晚上用它的亮光照着研究打石头雷,白天就和日本鬼子作战。

靠着不气馁的钻研劲头以及过人的动手能力,于化虎带领民兵参照炸山采石、打眼装药的原理日夜钻研,很快就制造出取材方便、杀伤较大的石雷。

1943年5月,日伪军100多人偷袭文山后村,于化虎带领民兵在村边埋下70多枚石头拉雷和绊雷,采取“不见鬼子不挂弦”的战术,炸死、炸伤17个敌人。几天后,他又在村子周围布下数百颗自制地雷,再次诱敌深入,炸死炸伤敌人70多名。

从此,“活雷化虎”的威名传遍胶东,也让日军闻雷色变。

海阳市革命老区建设促进会秘书长 李晓辉:有时候根据地形使用铁雷,有时候就专门使用石雷,有时候石雷、铁雷并用,这样更能产生一些意想不到的爆炸效果。地雷的埋设方法上采用了多种创新的方式方法,比如说“钉子雷”“三角雷”“土水雷”等等,发挥了出其不意的作用。

面对民兵们布设的地雷阵,日军屡战屡败,吃尽了苦头。到1944年春天,敌人已经不敢轻易迈出炮楼一步,整日龟缩在据点里。

海阳市革命老区建设促进会秘书长 李晓辉:既然敌人不出来,那咱们就主动送雷上门。县、区武委会(武装抗日自卫委员会)指示于化虎率领爆炸队寻找机会潜入敌人据点进行爆炸。

一天深夜,于化虎和侦察员带着四颗25斤重的地雷,趁敌人不备潜入日军据点。在日军熟睡后,于化虎将一组子母雷埋入了敌人的操场。

于化虎之孙 于树良:日军在操场上集合出操。不一会儿就听到了“轰、轰、轰”的地雷爆炸声。这一次进入日军据点炸死了敌人16人。

1944年,于化虎光荣地加入了中国共产党,并被授予胶东民兵“爆炸大王”的称号,胶东军区委派他到烟潍线组织开展地雷战。他先后教会1000多名民兵埋雷技术。在蓬莱城附近,他带领民兵一次就炸死炸伤日伪军28人。

海阳市革命老区建设促进会秘书长 李晓辉:抗日战争时期,海阳民兵在党的领导下,以地雷战为主,开展群众性的游击战争,配合部队和单独作战,总共歼敌1025人,充分展示了人民战争的巨大威力,也是伟大抗战精神的充分体现。

1950年,于化虎作为民兵英雄代表出席全国战斗英雄代表会议,受到党和国家领导人亲切接见,荣获“全国民兵英雄”称号。2004年,于化虎与世长辞。英雄虽已离去,但于化虎和海阳民兵们用智慧与生命书写的传奇,将永远镌刻在历史的丰碑上,激励后人奋勇前行。