晚上11点,直播间的灯光依然刺眼。

有人打赏了10个小心心,价值1元,点播一支舞。橘子和另外四名女孩随即跟着音乐扭动。屏幕里,人的脸庞被滤镜掩盖,腿则被拉得又直又长。女孩们扭胯,甩发,指尖划过锁骨。这是一支已经跳了上百次的舞蹈。

橘子一边控制表情,一边盯着屏幕上飘动的弹幕和礼物提示,盘算着今天晚上还需要拉到多少票。

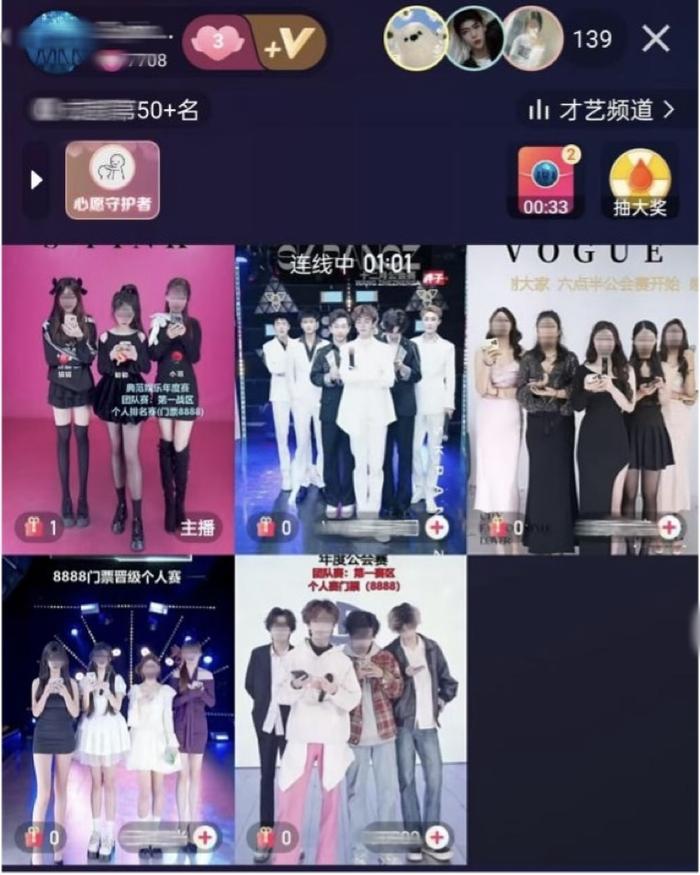

这是团播,由5至8名主播组团直播跳舞。在短视频平台上,它正在制造“财富神话”与“造星叙事”,一夜暴富的传闻也在圈内流传:某头部公会女主播的榜一大哥为其刷了903个嘉年华,价值大约270万元;有素人舞蹈博主一晚被打赏破万;还有选秀节目出身的选手“再就业”……

团播吸引着越来越多的年轻人。在招聘话术中,它被包装成“低门槛、高收入”的偶像工作,相关话题“差点忘了以前是干嘛的”也冲上热搜。

但实际上,直播PK、拉票,日均工作时间长达十多个小时,还有一纸难以退出的合作协议。另外,随着大量机构、公会的涌入,行业不规范也逐步显现:公司跑路、欠薪、直播擦边、软色情内容,以及在未成年直播的底线边缘试探。

这份工作始于跳舞,却远不止跳舞。

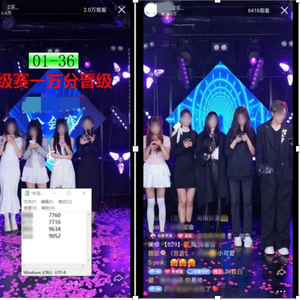

小酒维权时收集的资料,统计了各个主播收到的打赏票数。 受访者供图

批量年轻人进入团播

17岁的小狸,早就被社交媒体上的团播分享帖吸引:“每天跳跳舞、月入上万”。

去年,她和朋友想打暑期工,从网上联系了一位招聘经纪人,对方向她们承诺,“不影响上学”“随时可停播”,还展示公司“一位16岁女孩月入三万”的案例。

没成年、没经验,小狸当场签下厚厚一沓合同,只记得写着“底薪五千保底加提成”。

被高薪吸引的还有22岁的橘子。去年5月,她辞职回东北老家,面对有限的就业选择,她看到团播的招聘介绍,“每天直播6小时,底薪6000元,加上提成,月入可达一至两万元”。她认为,团播像偶像女团一样,加上本身喜欢跳舞,便决定尝试一下。

新京报记者在招聘平台和社交软件上看到大量关于团播主播的招聘介绍,在非一线城市,保底工资在5000元到8000元,还有20%到30%范围的提成,一线城市的主播底薪达一万元以上。

招聘话术大多宣称只要对互联网感兴趣,工作轻松简单,无需舞蹈才艺,接受小白,免费培训,部分公司还称提供住宿。

怀揣着期待,正式开播前,橘子完成了五天培训,学习七支十几秒的舞蹈,大多为手势舞,还自费购买了假发、服饰、鞋子、假胸等道具。

然而开始直播后,橘子的作息是这样的:下午1点起床,2点到公司练舞,3点开始化妆、换装、做造型。直到傍晚5点,直播正式开始。

通常情况下,一场直播为3个小时,每天两场直播,中间休息一小时。第一个小时跳团舞,第二个小时双人PK,第三个小时是拉票环节。主持人负责调动情绪,营造氛围,激发观众刷礼物的欲望。主播则需适时撒娇,一旦有人给自己刷了礼物,主持人会念出对方ID,主播要比心、卖萌。

橘子表示,十几秒的短舞多为扭胯、扭胸,用手摸头、摸肩、摸脖子,同时还要学会看镜头,眼神要有“勾魂感”。

每天直播都会持续至晚上11点到12点。结束后,团播成员需要和主持人、运营一起复盘当天的直播数据,凌晨1点多橘子才能回家。

到家并不意味着“下班”。直播结束后,主播需要第一时间私信本场刷过礼物的粉丝,发一段话感谢,这种维护关系的方式在业内被称为“写作业”。橘子常常要“写作业”到凌晨5、6点才能入睡。如有新舞蹈需要排练,睡觉的时间还会更短。

不同的公司对“写作业”的条数、要求不同。小狸所在的女团,粉丝有限,公司要求每天“写作业” 最少50条,并截图发群里,少一条扣50元。

小酒所在公司组织的公会赛,规定每个主播两天内要拉到8888票打赏,价值人民币888元。 受访者供图

每一分钟都在竞争

类似的工作流程,在90后团播主播小酒的工作中也几乎一致。她所在的团队走“少女风”,开播后,尽管四肢发沉,头发被汗浸湿,但她必须维持镜头中的“她”:活力十足、笑容甜美,随时准备对着屏幕里的“大哥”撒娇求票。

直播间的反馈是实时的。

在PK环节,“谁的数据好,谁就跳舞,没人刷你的票,你就只能干站着,看别人一直在跳。”小酒提到,一些新人刚入行时很兴奋,但很快会因为长期无人打赏而产生焦虑,团体之间逐渐形成复杂的关系:既是合作同伴,也是竞争对手。

橘子也感叹,主播间年龄相仿,拉不到票的人容易被认为不敬业、拖后腿,也常有“好事者”向运营打小报告。

在团播这门生意里,上票PK、日榜冲刺、周赛、公会赛等规则复杂的比赛,作为系统性设计的一部分,是驱动一切的机制,目的是激发观众的打赏欲望和投票冲动。不到最后,谁也不知道“谁能冲上榜单”。

其中公会赛是经典玩法。小酒所在公司的公会赛是连线多个直播间,或安排所有主播去一个直播间,并规定每个主播两天内要拉到888元打赏,否则从工资中扣除。“相当于给大哥大姐上强度”,她解释,就是搞个仪式感,拉高刷票强度,多出一点业绩。

运营会要求主播提前联系曾经刷过礼物的粉丝,既要传达参赛的紧张氛围,也要强调“需要支持”。小酒提到,不少大哥会因为主播要得过多直接“消失”,“留下来”的大哥则会被引导消费更大数额。

小酒的人设是积极向上、渴望舞台的女孩。她被要求用贴合人设的话术与“大哥”沟通,比如:“我真的很想在这次比赛中拿第一,这对我很重要,希望你能来支持我。”同时,话语中还要夹带情绪施压:“如果这时候你不上票,那你可能不是真的喜欢我。”

为了引导直播间的大哥大姐上票,主持人也会实时在直播间“设置游戏”,比如刷到“一千票”让主播用腿夹爆气球等一些含有性暗示的内容吸票。若是某一场直播业绩不好就需要加班,将原本定好的直播时间拉长。

竞争不仅存在于主播之间,也嵌入观众的观看体验中。

直播间里,账号等级是消费能力的直接标识。某短视频平台直播间里,30级用户通常消费6000元左右。

等级越高,享受的“关注待遇”也越明显。30级以上的“高等级”用户一进入直播间,主持人会优先打招呼,主播也会主动互动,弹幕中充斥着“哥你真棒”“我能当你小弟吗”的捧场语气。

在橘子看来,大哥们刷票,多数是为了获得被围绕、被尊重的感觉。送出一个价值3000元的“嘉年华”后,直播间画面会被虚拟礼物特效占满,主播和主持人齐声感谢,形成短暂但浓烈的“尊重”。

小酒则认为,有人并不富裕,但渴望被美女关注;有人经济条件宽裕,更看重“驯化”主播的过程。哪怕只花一毛钱,也可以“点人跳舞”,获取即刻回应。

“大哥”们也会被“挖墙脚”,主播们会进入其他直播间,给打赏等级较高的用户发消息,邀请对方来看自己的直播,争取转化为粉丝。但橘子表示,这种方式成功率极低。打赏等级高的大哥,会收到很多私信,“他们选都选不过来。”

小酒在某短视频平台的直播记录。 受访者供图

“情感”不明码却早已标价

在直播间里,“情感”从未被明码标价,却早已被视作等价交换。主播要拿票,就要“走心”。

“走的是什么票?”在橘子的公司里,每场直播结束后的复盘会上,主持和运营都会分析,是感情、友谊、欣赏、“土豪”还是图身材。类型不同,对方所期待的互动内容也有差异。运营人员会提供模板话术,也会在主播应对困难时,直接登录主播的账号与粉丝互动。

观众的打赏背后,藏着各自不同的动机与期待。

最开始,橘子无法理解“为什么下播后还要聊天”,她觉得“欣赏就是欣赏”。但运营和主持人很快介入,指出她“懒、不努力”“豁不出去”。主持人曾直接劝她:“你不付出一些东西,人家怎么愿意给你刷钱?”

尽管她不希望观众刷高额礼物,“但如果完成不了KPI,被骂的人是自己。”以五人团队为单位的考核体系中,每个月的“上票流水”也即业绩被均摊至每个人身上。比如月目标设定20万元流水,每个主播都需要完成4万元的打赏。

橘子不得不更加主动。她会查看每个“大哥”的账号主页,了解他们的兴趣偏好,并据此制定聊天策略,提供所谓的“情绪价值”。比如如果对方主页有某款手游,她会表示自己也喜欢打游戏,邀请对方一起玩,目的是让对方觉得在网上找到了知音。也因此,曾有一位大哥持续打赏她两三个月,每天金额在50元至300元不等,发工资那天可能高达800元至1000元。

而聊天也从公开直播间转向更私密的微信。再接着是语音电话,甚至是语音轰炸。有时她只能关闭消息提醒,但不敢强硬拒绝。不接视频、不见面,是她的底线。

“能上大票的,都是爱情票。”小酒这样总结。运营会引导主播跟“大哥”或“大姐”向暧昧的角度聊,同时可以聊很多个。这种感情也是有周期的,可能一个月就消失了,因此需要源源不断的新“大哥”“大姐”。

小酒曾收到过空降大哥大姐的票,一次就是几百上千块,但更多时候,一场直播的打赏就几块钱。“不温不火的状态是最难受的。”

一些刚入行的团播主播,直播间里固定的大哥可能只有一两个。“刚开始对方愿意花钱,等关系建立之后,就会提出各种要求。”小酒说,如果拒绝,对方可能几天不出现、不刷票,用“冷场”来制造情绪压力。主播一边担心,一边被牵着走,慢慢地,就可能沿着对方的方式互动,甚至突破自己原有的边界。“久而久之,很容易就堕落了。”

小酒提到,公司明面上禁止主播与粉丝线下见面,但实际管理层对此多持默许态度。若有“大哥”突然不刷票了,运营还会提出“线下吃个饭,叫上主持一起”。“说白了,你只要有能力把人‘驯化’成大哥,公司就不会管你用什么方式。”

团播内还流传一种玩法叫“接你放学”或者“接你下班”,指的是用户在达到一定打赏金额,主播就可以不参与直播直接下班。这背后往往是更私密的要求,比如视频聊天、发送私密部位照片或者见面。部分主播会自行处理,若不愿接受,公司则提供替代方案。橘子曾在公司群内看到一则信息,其中包含冒充视频聊天的各项服务报价。

“最容易被替代的零件”

橘子上一份工作在浙江一家外贸公司,她负责根据客户需求寻找布料。工作内容琐碎且不可控,有时一整天都找不到合适的布料。月薪四千元,除去日常开销并不能存下多少钱,疲惫和挫败让她决定辞职回老家。

小酒原本在土木行业做文员,月薪五千,常常要跟着项目走。工地驻点偏远,生活条件有限,加之工资经常因项目款审批周期长而延迟发放。在一期项目结束后,她也辞职了。

她们都希望转向一个收入更高、更快的行业。

一边是渴望改变现状、获得更高收入的年轻人;另一边是以快速迭代为核心的团播系统,依靠不断更新的“面孔”维持新鲜感、热度和流水。

在负责主播招募的经纪人小黄看来,美颜滤镜加持后,主播没有门槛,能扭就行,是流水线上“最容易被替代的零件”。

社交平台上,许多曾做过团播的年轻人分享受骗经历,谴责诸多团播公会为招人所提出的保底计划是骗局。

“没有高保底没有人愿意来,不虚假宣传很难招到人。”小黄坦言,经纪人的收入来源于底薪和“人头收入”。他所在的公司,每名经纪人每月平均能招10位主播,每成功签下一人并完成首月直播,可获得500元提成。

为了完成招聘指标,一些经纪人常在社交平台发布大量引流帖,说得天花乱坠。

但小黄透露,保底工资是有条件的,但招聘时往往不会说明。

以他所在的公司为例,主播底薪与颜值挂钩,底薪的四倍为每月业绩考核标准,只有超出规定业绩的部分才可获得提成。另外,若业绩不达标、每天直播时长不够、每个月播不够26天,底薪都会打七折,同时拿不到任何提成。

至于提成,小黄表示,平台会抽成50%,公司再分走30%,主播仅能获得剩余的20%。“真正获利的是掌握流量分配权的平台和公会。”

超时间工作也不会在招聘中被提及。“有主播一天在公司待十五个小时,跳得受不了,吃颗布洛芬继续跳。”小黄回忆,“不想干了的人每天都有。”

像小狸一样签约的未成年并非个例。小黄提到,前来咨询团播工作的有不少未成年人,年轻、法律意识不足是她们的共同点。

小狸签合同时,本想拍照咨询,却被经纪人拒绝,说只有签完字才能拿走合同。她询问其中违约金的条款,对方说“只要你不违约就没有违约金”,催促她赶紧签字。

尽管根据未成年人保护法规定,网络直播服务提供者不得为未满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务,但多位主播提到,团播由于常常使用公司的账号,平台并不会对主播是否成年进行进一步审查。

工作的第二个月,小狸没有收到公司承诺的5000元底薪。这部分钱以迟到、业绩未达标等理由被层层扣除。随后,公司突然解散工作群,她和同事们报警后发现,老板已经跑路。

“但凡有其他的选择,都不要做直播”

多位团播主播告诉新京报记者,一旦签下合作协议,公司多以高额违约金、压薪、换团、停播等方式设置退出门槛。

入行前,小酒就听说过团播行业存在高额违约金,但面试时对方表示“合同可以暂时不签,提离职可以直接走”,她才打消顾虑。然而到月底发工资时,负责人却以“未签合同”为由,通知她只能按纯提成结算——她工作了38天,到手仅29元。

气不过的小酒决定维权,但在举报过程中她发现,根本搞不清自己在为哪个公司打工。她发现同一个地址下,竟挂着多个不同公司的名字;有同事签订的合同系已注销公司,且未加盖公章。离职后,她与同事一起维权,却因“不属于劳动关系”等问题难以维权。

橘子则是通过诉讼才完成离职。

长时间穿着10厘米高跟鞋跳舞,她内侧脚骨突出疼痛难耐,昼夜颠倒的作息带来免疫力下降,她常常心脏抽痛、失眠频发。另一方面,由于流量不佳,公司将团队转入直播尺度更“宽松”的平台,主持人与观众公然开黄腔,她明显感到不适,决定离开。

提出解约后,公司向橘子索要20万元违约金。她回忆,签约当天仓促,合同没仔细看也未留底。她花5000元请律师起诉,双方协商后,最终向公司支付将近1万元解约。

律师方潇代理过多起网络主播合同纠纷案件,在她看来,团播行业不规范现象包括:合同模板来源于网络,无法很好适用双方合作模式;合同履行过程中,公司单方制定霸王条款,如不合理扣款、罚款;要求主播进行线下应酬甚至发生不正当关系;存在军事化管理模式,如殴打、辱骂主播;恶意扣收入、体罚、收走账号、发布色情内容导致账号封禁等。

团播主播在入职时,普遍与传媒公司签署的是“合作协议”而非劳动合同,合同中明确双方为“合作关系”,不构成劳动关系、劳务关系或经纪关系。

但这并不意味着主播失去了法律保护。

方潇指出,在实际运营中,主播往往受到公司统一安排,接受日常管理,并按公司规则完成直播任务与业绩考核。主播直播期间所产生的收益多数进入公司账户,再由公司统一分配。从人身依附性和财产控制力来看,公司对主播具有较强的隶属管理属性。主播与公司之间有可能构成事实劳动关系。

一旦被认定为劳动关系,主播将依法享有基本的工资、解约保护等权利,原合同中设置的不合理违约金条款也可能被判定无效或被调减。

有人想离开,有人想继续。

尽管老板跑路、工资拖欠,小狸被问到是否还会选择直播这个行业时,依然给出了肯定的回答,只是更倾向于带货。

小酒又重新做回文员。与公司仲裁调解结束后,橘子找了一份奶茶店的工作,尽管辛苦,但她觉得未来的路能看得清楚,挣的钱也能看得清楚。

偶尔在社交媒体上刷到有人问要不要去做团播,她会分享自己的经历,希望能劝阻年轻人不要进入这一行业,“但凡有其他的选择,都不要做直播。”

(应受访者要求,文中均为化名)

新京报记者 李聪 实习生 罗丽娟

编辑 陈晓舒

校对 李立军