重读经典

《石鼓文批注》

新书分享会 嘉宾 :吴悦石

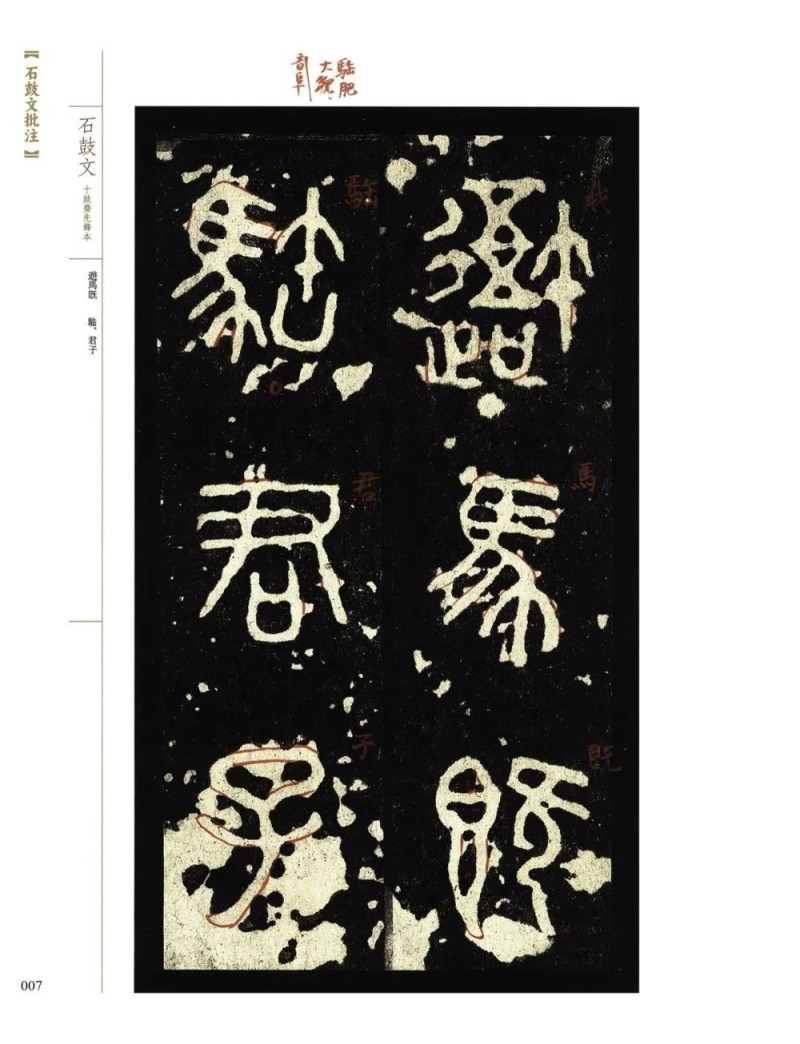

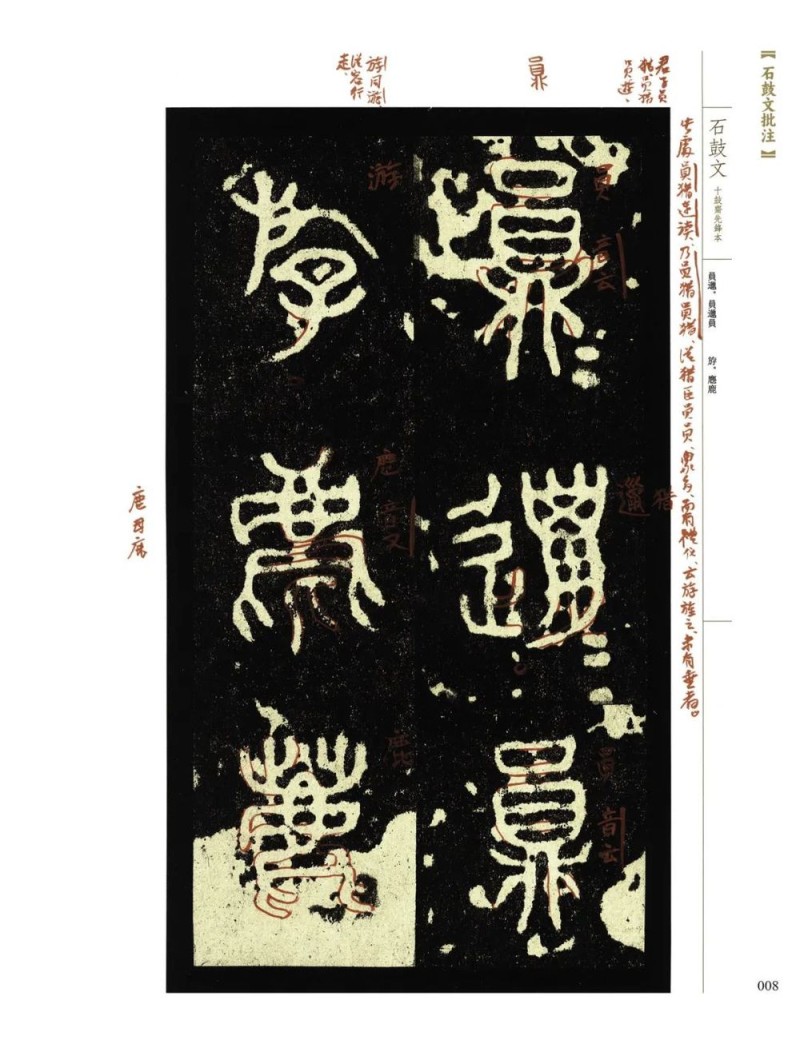

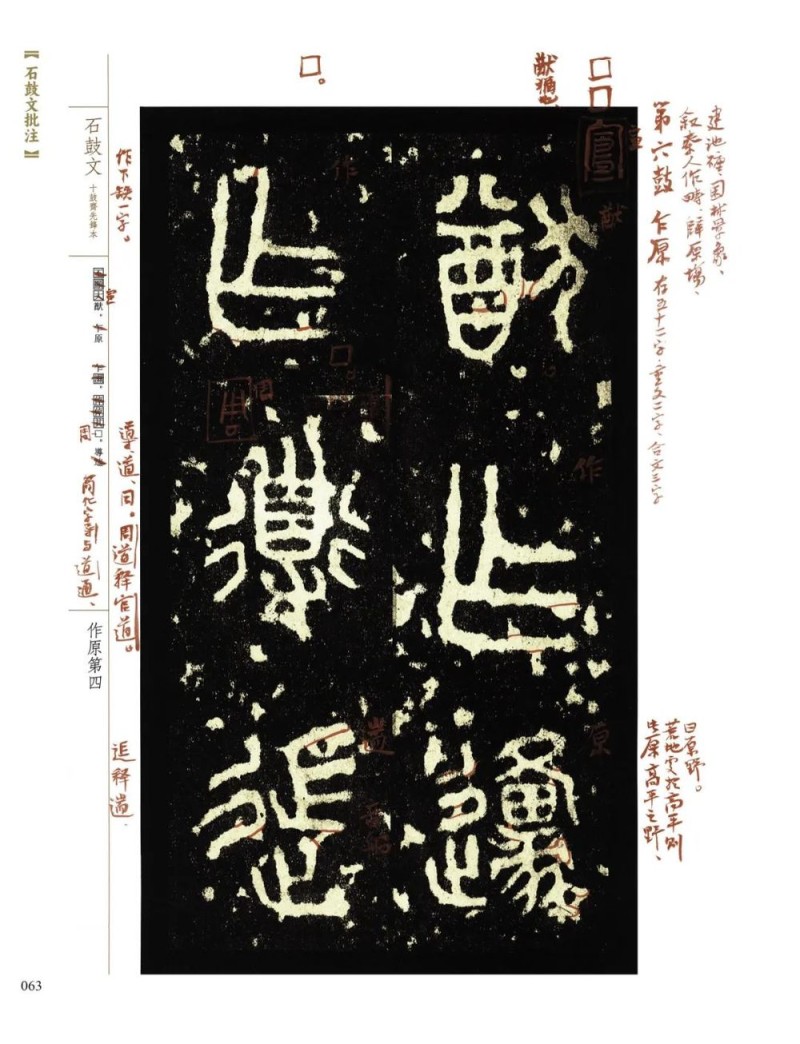

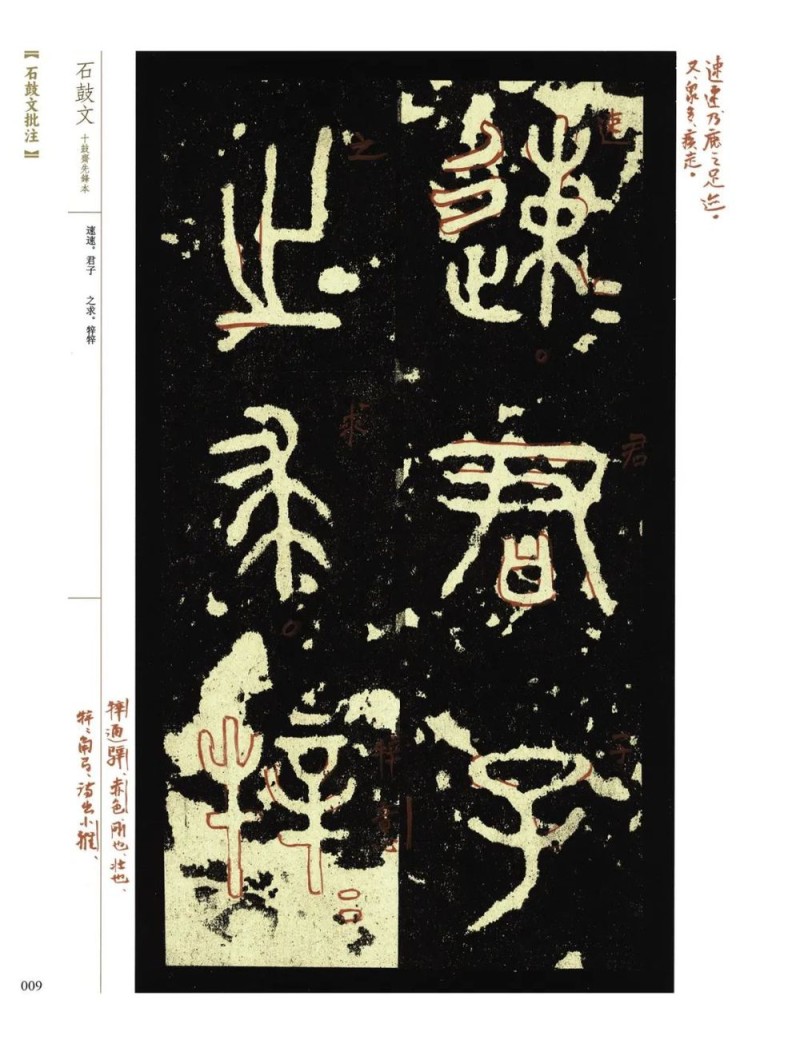

《石鼓文批注》

吴悦石 著

ISBN:978-7-5149-3887-6

2025年6月

中国书店出版社

首图(华威桥馆)A座报告厅

2025年7月19日 周六 10点

须通过“首都图书馆”小程序,预约参加

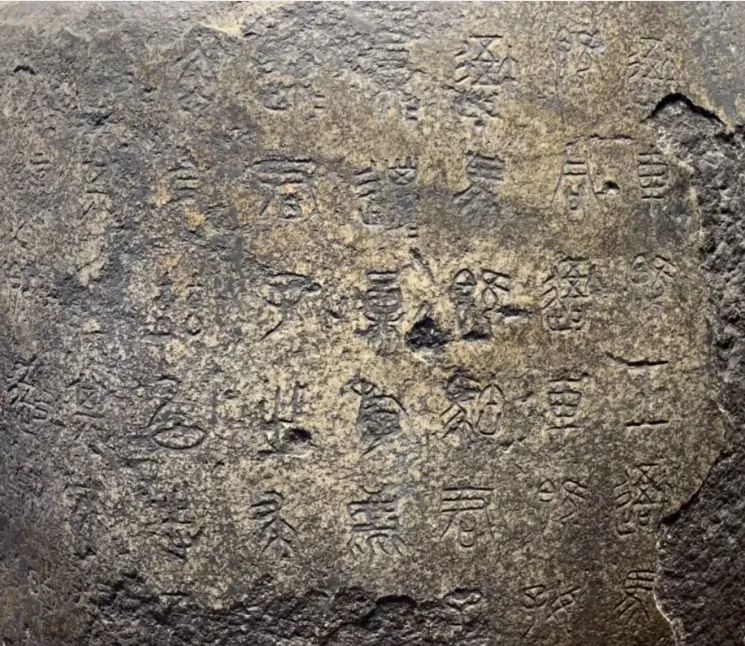

石鼓文是中国现存最早的石刻文字,被盛赞为“中国第一古物”,更因石上四言诗与《诗经》风格相近,被誉为“刻在石头上的《诗经》”。因文字上承西周金文、下启秦代小篆,被称为汉字演变的“活化石”。然而,历经千年风雨,原约700字的石鼓文现存仅272字,文字缺失、石花侵蚀等让这部经典愈发晦涩。

吴悦石先生深耕石鼓文研究数十年,著成的《石鼓文批注》一书,成为了书法学习、古文字研究必不可缺的一部参考书。

《石鼓文批注》特色鲜明

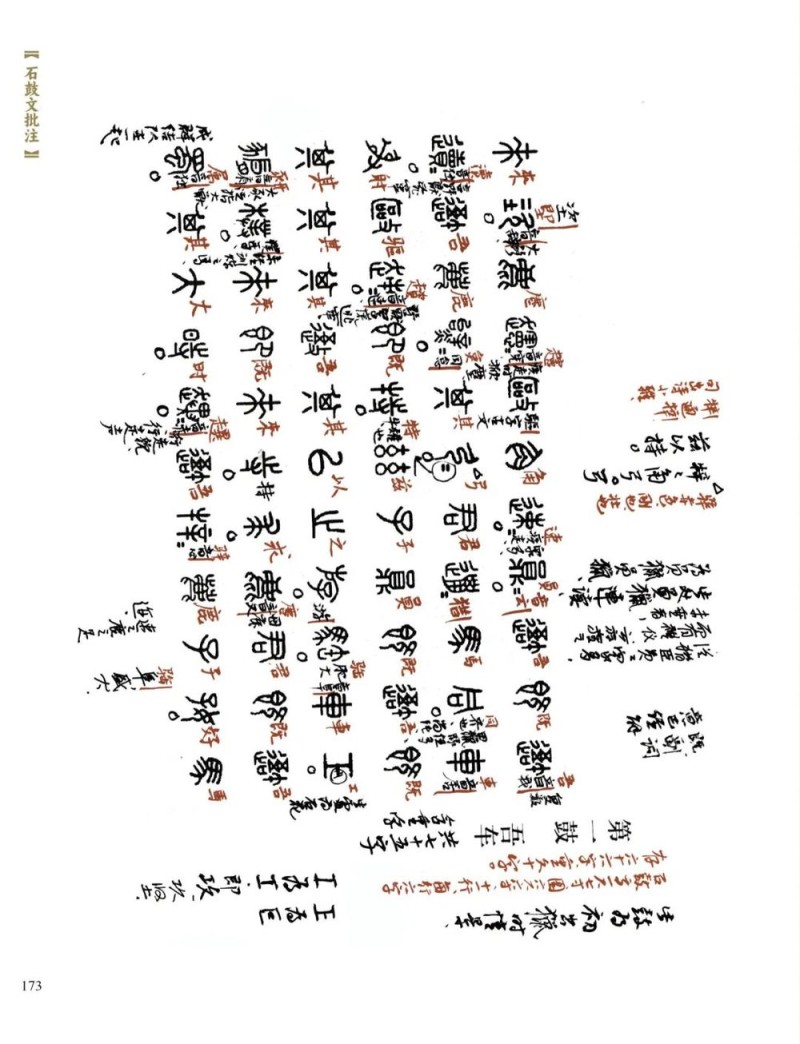

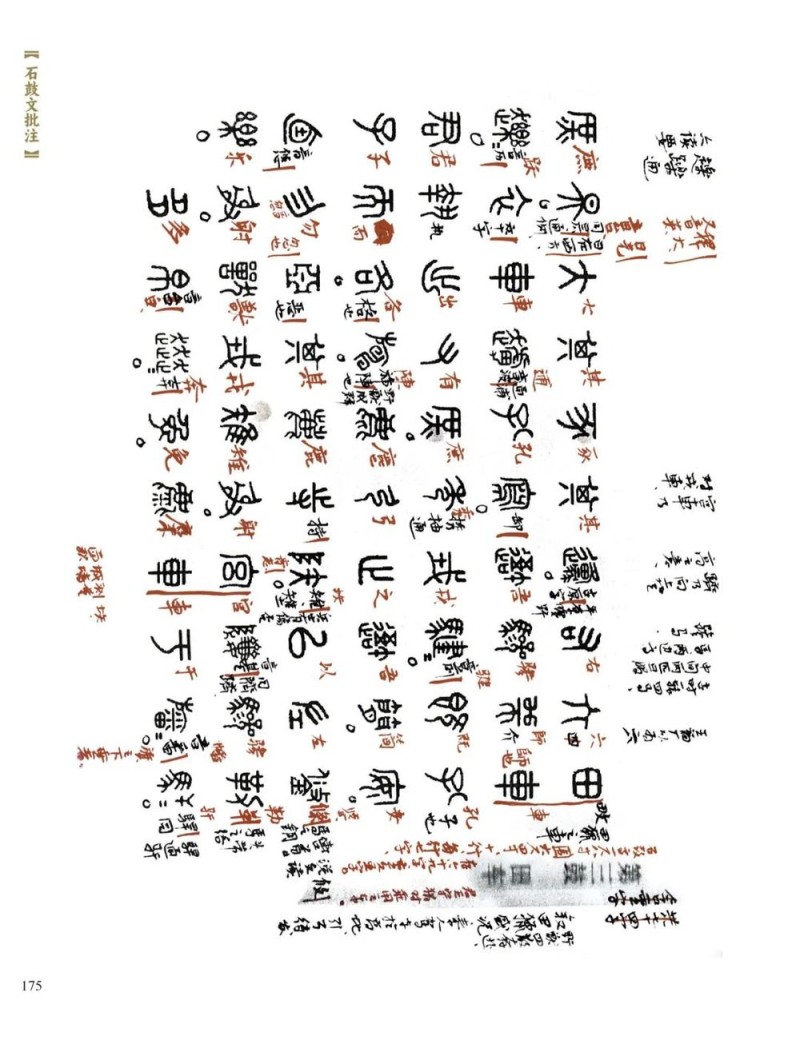

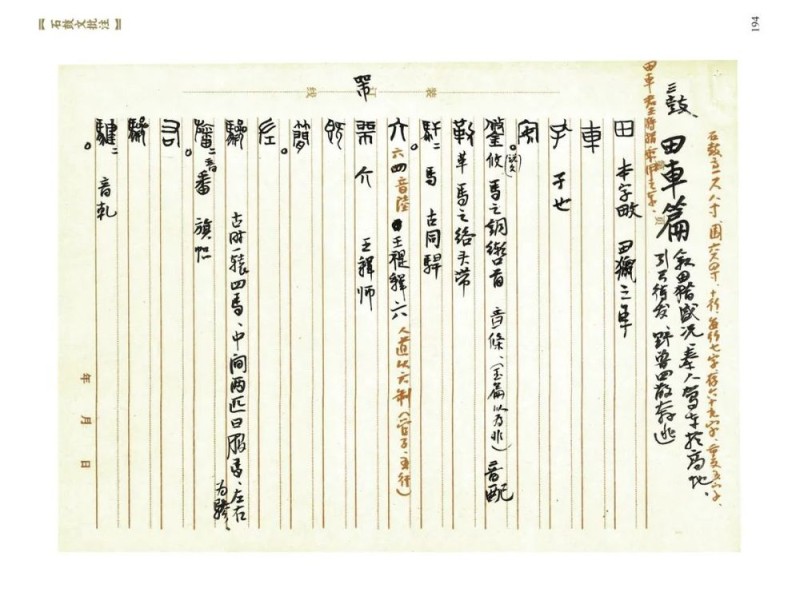

以现存字数最多的“先锋本”拓本为底本,进行逐字释读与精准批注,为读者提供最可靠的原始文本参照。

收录吴昌硕临习石鼓文作品的释文批注,让书法学习者能直观对比拓本原貌与大师笔意传承,感受书法艺术的演变脉络。

精心编制第一至第十鼓文字的汇总表,将散落的文字系统整合,方便读者全局把握石鼓文的内容结构。

这种“拓本+临本+汇总表”的组合,让复杂的籀篆文字不再遥不可及。

《石鼓文批注》精益求精

精准补阙还原文字本来面貌

吴悦石先生以深厚的学术功底与精湛的书法造诣,采用“双钩廓填”技法完成了146处残损的文字复原。这种技法以精准的线条勾勒填补文字空缺,既完整保留了原石的古朴神韵,又细致剔除了因风化形成的伪笔画。此外,书中还对因石花侵蚀导致的拓本字体点画混淆、偏旁缺失等问题进行了严谨考证,让模糊的文字重新清晰可辨,为读者呈现了最接近原貌的石鼓文文本。

精微批注贯通古今文字内涵

通过“页边注、字间补、旁注疑”批注全书240余处。页边注侧重场景还原,如第三鼓“田车”篇批注“秦人驾车高地,引弓待发”,寥寥数字便勾勒出先秦田猎的生动画面;字间补则填补文本空缺,如在第四鼓“真”下补“如”、“弓”上补“秀”,让断裂的语义得以重新连贯;旁注疑体现学术严谨性,对存疑之处提出商榷,如将第四鼓“公”改释为“戎”字,一字之易便折射出先秦戎猎史实,为学界研究提供了宝贵案例。此外,书中对古音古义的通俗解读,如第四鼓“秀”字旁批注“音透,彩丝缠绕”,以字注音,让读者得以跨越语言障碍理解文本内涵。

《石鼓文批注》意义突出

书法学习者的“临摹宝典”

对初学者而言,书中配有图解笔顺和说文式启蒙内容,将复杂的籀篆文字拆解为可循的书写规律,帮助新手轻松入门古文字知识;对于进阶学习者,“双钩廓填”的复原字例与吴昌硕临本的对照批注,提供了准确的临摹范本,让他们能避开伪笔画干扰,直抵石鼓文书法“朴茂浑古、圆劲如屈铁”的精髓,解决了书法学习中“无准本可依”的难题。

学术研究者的“可靠参考”

针对石鼓文研究中的字形误判、字义臆断、过度比附《诗经》等痛点,《石鼓文批注》提供了系统性解决方案。书中对字源的考辨、音义流变的梳理,凝结了历代金石考据的精华,清晰呈现了石鼓文研究的学术脉络。而“公”改释“戎”等创见,以及残字补阙的方法论,更为历史与古文字研究者提供了宝贵的学术灵感,成为研究石鼓文不可或缺的参考资料。

文化爱好者的“文明钥匙”

对于普通文化爱好者,这部著作让高冷的古文字变得“可触、可读、可感”。通过对文字的释读,让读者轻松领略这部石上《诗经》的语言优美和汉字演变的历史魅力。它让石鼓文从博物馆的玻璃展柜走进寻常书桌,成为人人可亲近的文化遗产。

《石鼓文批注》的意义远不止于一部学术著作。它填补了石鼓文研究与普及的空白,为学界、书界的学习临摹、研究考释与文化推广提供了可靠载体。韩愈曾叹“嗟余好古生苦晚”,而这部著作让后人不再有此遗憾――它缝合了古今的文化断层,让沉睡千年的“石上《诗经》”重焕笔墨神采。

作者吴悦石,中国国家画院国画专业委员会研究员,中国国家画院吴悦石工作室导师,中国艺术研究院写意画院艺委会主任,中国职工美术家协会名誉主席,博士研究生导师。