1938年1月7日,在现今河北省唐山市迁西县和秦皇岛市青龙满族自治县交界处的清河沿一带,一位年仅36岁的抗日英雄倒在了对日战斗的战场上。

他叫王平陆,在冀东革命史上被赞誉为打响冀东抗日游击战争第一枪的人。今天的抗日英雄谱,让我们一起走近这位以生命践行信仰的英雄,铭记那段刻骨铭心的峥嵘岁月。

“我不中了,我死后,你们一定要用石头把我的脑袋砸碎,以免被敌人认出我来,抄咱们的家,给革命带来损失。”

这是王平陆受伤牺牲前,为了保护同志安危、保全革命力量而留下的临终嘱托。

王平陆,原名高永祥,1902年生于河北省迁西县上梨树峪的一个富裕家庭。25岁那年,他和同乡结伴闯关东到了哈尔滨,曾在中东铁路做工人,因此结识了很多苏联工人,进而了解到了苏联的十月革命,接受了马克思主义思想的熏陶。九一八事变后,他怀着满腔义愤返回家乡,准备举枪抗日。

迁西县委党史研究室原主任 马振:王平陆自参加革命起,就说服自己的老父亲,说服自己的兄弟妻子,都跟着参加革命。

1932年,高永祥加入中国共产党,改名王平陆。王平陆加入组织后,服从组织安排,积极参与地下活动,宣传革命理论。1933年,王平陆被组织任命为迁安县委书记。在王平陆等人的领导下,在短短不到半年的时间里,迁安县成立了40余个基层组织,发展了400余名党员,革命工作开展得极为出色。1933年底,王平陆接受上级命令,准备在迁安地区开展农民暴动。

迁西县委党史研究室原主任 马振:他的家也成为我们冀东抗日武装的重要联络站。他变卖田产,把一些树木、好的田地都卖掉用来买枪,筹措抗日的经费。

1934年1月,王平陆在他的家乡发动了“迁安暴动”。由于受“左”倾盲动主义的影响,准备不足,暴动失败。

迁西县委党史研究室原主任 马振:在失败面前是一蹶不振还是重整旗鼓,王平陆在以一个共产党员所特有的姿态顽强地坚持战斗。王平陆一面躲避通缉和追捕,一面寻找上级党组织、收拢失散的队员,秘密恢复党组织。他说咱共产党人不应被困难吓倒、贪生怕死,人,就得有生当作人杰,死亦为鬼雄的志气。

1935年,王平陆秘密活动在滦县、乐亭等地,帮助恢复那里的党组织,培植抗日力量。1936年,王平陆任中共冀热边区特委书记。

1937年12月,冀东人民在中国共产党领导下创建了第一支抗日武装――华北人民抗日联军第三军区(冀东抗日联军)第一支队,王平陆任司令员,领导发动抗日游击战争。

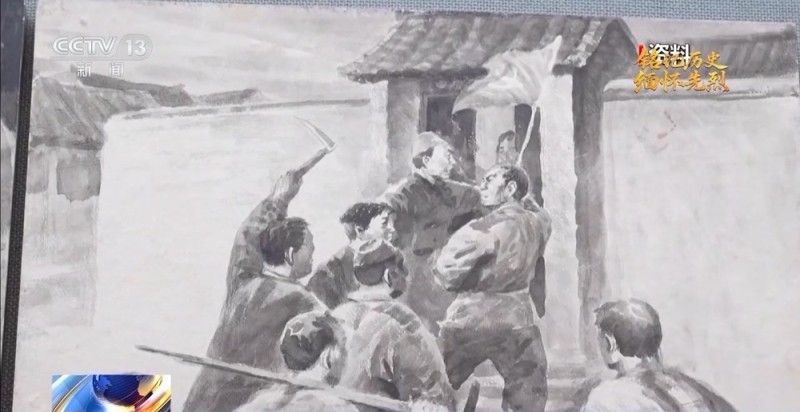

1938年1月7日深夜,王平陆率队围攻清河沿的日伪警防所,在激战中他身先士卒,冲锋在前,不幸被一颗流弹击中,胸部中弹倒地。

迁西县委党史研究室原主任 马振:他知道自己可能不行了,对战友说,你要把我的头颅砸碎,这样敌人就不能认出我来。如果被敌人发现我牺牲了,他们就会抄我们的家,影响革命、也影响革命的士气。他面临着牺牲,仍然想的是革命的事业。

因伤势过重,王平陆于1938年1月8日壮烈牺牲,年仅36岁。

1939年12月30日出版的《解放》第93期刊文评价:“王平陆是个有多年斗争历史的共产党员,是冀东当地的群众领袖,是冀东共产党有威信的组织者和领导者。他坚决地执行了党开展冀东游击战争的决定,他首先以自己的英勇行动领导了全冀东人民。”

冀东烈士纪念馆讲解员 王承诚:在冀东这片浸染热血的土地上,无数英雄儿女抛头颅洒热血,其中的王平陆烈士打响了七七事变后,冀东人民向日寇汉奸开火的第一枪。

抗战时期的冀东《子弟兵报》曾载文纪念王平陆,高度评价他打响了“冀东人民向日寇汉奸开火的第一枪”“形成了当年7月冀东人民抗日大暴动的序幕,而王平陆是当时的揭幕人”。

王平陆家族侄子 高志安:为啥叫平陆小学,就是让咱们后代记住先烈的功绩,记住先烈的贡献。

年过七旬的高志安是王平陆的家族侄子,他从小就把王平陆作为自己崇敬的英雄。多年来,他搜集资料把王平陆的英雄事迹编辑成册,也常在为纪念王平陆命名的“平陆小学”给小学生们讲王平陆的故事。

王平陆家族侄子 高志安:我在小时候没少听父母给我讲他们的故事,王平陆在我脑子里根深蒂固,作为烈士的后代,我也有后代,要把这个精神一代一代传下去。