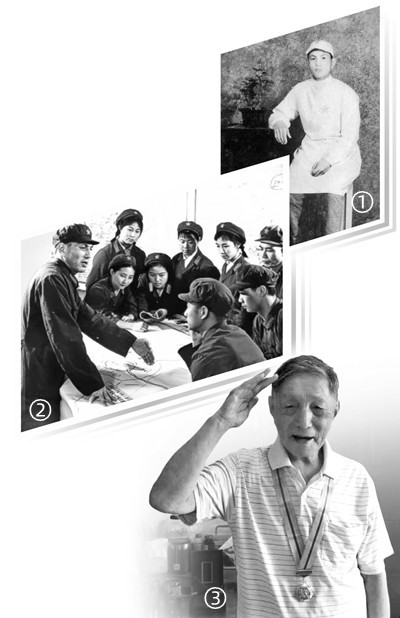

图①:毕杰增解放战争时期留影。图②:20世纪70年代,毕杰增(左一)给官兵讲战斗故事。图③:毕杰增2015年留影。受访者供图

夏日,在联勤保障部队第924医院的一间病房里,我们见到广西军区桂林第一离职干部休养所老干部毕杰增时,这位已经98岁的抗战老兵正躺在床上休息。因为身体原因,与人交流对他来说已有些困难。

毕杰增的儿子毕浩走近病床,俯身贴在父亲耳边,用胶东方言说明我们的来意。听说我们想了解他的抗战故事,老人轻轻颤动眼皮,睁开双眼,眼睛中闪动着亮光。

在这间病房里,毕浩将他所了解的父亲的抗战故事,向我们娓娓道来。听儿子讲着讲着,一行清泪从毕杰增的眼角滑落,拨动在场每一个人的心弦……

依山傍海的胶东半岛,是毕杰增的故乡,也是他革命生涯开始的地方。他的故事,就从这里讲起。

13岁参加八路军――

“为穷人,打鬼子”

1927年,毕杰增出生在山东荣成一个小村庄。他很小就失去了母亲,父亲靠打铁养活他和弟弟,从牙缝里省出钱供他们读书,一家人日子过得十分拮据。

全面抗战爆发后,胶东地区抗战形势愈发严峻。胶东半岛三面环海,战略位置重要。距离毕杰增家只有几公里的石岛港,就停靠着日军军舰,乡亲们无不对日本强盗充满仇恨。

1940年,毕杰增13岁。有一天放学回家,他走到村口时,听到一阵嘹亮的歌声。原来,两名穿着军装的年轻人正在向乡亲们宣传抗日政策,他们反复唱着:“抗战胜利靠什么力量……”从乡亲们口中,毕杰增得知这两名战士是八路军。

太阳渐渐落山,乡亲们陆续回家吃饭,毕杰增却听得入了神。

“小孩,你咋不回家吃饭?”一名战士问道。

“八路军是干什么的?”毕杰增仰起头来,一脸好奇。

“为穷人,打鬼子!”战士斩钉截铁的话,让毕杰增热血沸腾。多年后回忆这段经历,毕杰增对毕浩说:“我一听说是为了穷人,没多想就决定参加八路军。”

那天,毕杰增回到家中,家人正在吃晚饭。因参军心切、怕父亲担心,他拿了两件衣服、抓了几个红薯,没跟父亲说一声,就匆匆跑回村口。那一夜,他跟着两名八路军战士走山路、乘渔船,天亮之前抵达了八路军山东人民抗日游击队第五支队驻地。

当天上午,部队组织选兵。报名参军的人排起了长队,其中有不少和毕杰增年龄相仿的孩子。负责选兵的排长用步枪量大家的身高,不够枪高的就退回去,瘦小的毕杰增也在被退之列。排长递给毕杰增两个馒头,对他说:“过两年再来参军吧。”

就在毕杰增不知所措的时候,第五支队军医处的同志前来挑人。一名同志高声问:“谁念过书?念过的举手!”读过几年书的毕杰增,立刻举手响应。

“为了验证父亲有文化基础,军医处的同志让父亲在桌上写字。父亲写下‘八路军万岁’几个字,众人点头认可,父亲就被选上了!”毕浩笑着说。

加入军医处后,毕杰增刻苦学习医学知识和救护技能。那段时间,他在麦垛中掏出一个洞,每天钻进洞里钻研专业书籍。

毕杰增没想到的是,他第一次救治的伤员,是一名头部负伤的日本兵。那天,接到“给他包扎一下”的指令后,毕杰增走上前去。面对头破血流、恶狠狠盯着自己的敌人,毕杰增一下子将消毒水倒在日本兵头上……

说起父亲的这段故事,毕浩忍俊不禁。我们不禁想到:此前毕杰增给儿子讲这段故事时,一定也是神采飞扬。

亲历马石山突围――

“无法忘记的伤痛”

“1942年,那个数九寒冬天,日本鬼子呀,集中好几万,包围了马石山……”

一段胶东大鼓,唱出了悲惨一幕――1942年11月,日寇华北派遣军总司令冈村宁次抵达胶东,纠集大量日伪军,对马石山一带进行空前残酷的拉网式大“扫荡”。

当时,毕杰增所在部队医院位于马石山地区,随着敌人的逼近,形势岌岌可危。紧急关头,上级命令医护人员与轻伤员组成一个个战斗小组,带领周边各村群众分散突围。

“医院里还有许多无法行动的重伤员,怎么办?”毕浩告诉我们,父亲和战友们观察地形后发现,附近有一道土坎土质疏松,于是想出一个办法:在土坎下挖出一个个洞穴,大洞安置两名重伤员,小洞安置一名,每个洞里放一桶水和够吃几天的干粮,洞口用石头封好并做好伪装。如此一来,“只要洞里的人不出声,敌人就很难发现”。

安置好重伤员后,各战斗小组开始突围。随毕杰增所在小组转移的群众有100多人,他们一路上扶老携幼,“哪里没有枪声就往哪里跑”,与敌人周旋了几天。

随着日军不断增派兵力,合围圈越来越小,附近遍布敌人的岗哨。夜幕降临,看着不远处敌人燃起的一丛丛篝火,毕杰增和战友们意识到:若不尽快突围,必将陷入绝境。

经过商议,大家决定由几名轻伤员在前方打开缺口,群众居中,毕杰增和两名护士殿后。众人约定,突围后经由山坡上的松树林向山外转移。

深夜,北风呼啸。连日“扫荡”的日军早已疲惫不堪,附近的一处日军驻扎点,仅有几个哨兵在寒风中跺脚。突然,几颗手榴弹精准地投向日军哨兵,他们瞬间乱作一团。众人抓住时机,不顾一切地冲出缺口,迅速跑进松树林,成功转移。

“这次突围,有2名群众不幸遇难,3名群众受伤,但确保了大部分人的安全。”毕浩说,就在父亲他们成功突围的第二天,敌人对马石山进行“收网合围”,残忍地将没有突围出来的数百名群众杀害,制造了“马石山惨案”。

后来,毕杰增被上级派去清理战场。他曾这样回忆当时的情景:“尸横遍野,惨不堪言。”幸运的是,藏在山洞里的重伤员躲过了日军的搜查,全部幸存。

部队冬季反“扫荡”结束后,毕杰增因表现出色被授予“卫生模范”称号。每当提起这件事,毕杰增总是心情沉重。毕浩理解父亲:“这个称号的背后,是父亲无法忘记的伤痛。”

艰苦岁月救治伤员――

“有人民支援,就没有克服不了的困难”

在艰苦的抗战岁月里,许多八路军伤员遭受胸腹部和四肢创伤,急需大量战救物资。然而,在敌人重重封锁下,医护人员能够使用的,仅有少量绷带、木夹板和普通药物,就连清洗伤口必需的盐水都十分紧缺。

“谈起缺医少药让伤员们受的苦,父亲总会掉眼泪。”毕浩说。

为更好地救治伤员,毕杰增和战友们想尽办法:将用过的绷带、纱布蒸煮消毒后重复使用;到山上寻找合适的木材,与老乡一起动手制作夹板;拆开棉袄棉裤取出棉花,煮沸消毒后当作药棉……

“有一次,消炎药用完了,有老乡建议父亲到山上采集黄柏树皮,用内皮煮水给伤员冲洗伤口。父亲按照老乡的办法一试,效果出奇地好。后来,这个好办法在后方医院传播开来,解决了很大难题。”毕浩回忆,父亲曾多次说过,“哪怕条件再艰苦,有人民支援,就没有克服不了的困难。”

1944年,距离毕杰增离家参军已过去4年。当初走得匆忙,他没来得及和父亲说,后来四处转战也没办法跟家人取得联系。部队领导听说后,特批他回家探亲。

那天,经上级许可,毕杰增背着一箱在战斗中缴获的药品,踏上归乡之路。沿途每经过一个村庄,他都停下来为当地军民巡诊看病。因许多村庄周围有日军据点,为确保安全,沿途村庄的民兵们自发接力,一路护送毕杰增平安返乡。

当久无音讯的儿子突然出现在眼前,毕杰增的父亲激动得热泪盈眶。在他离家的日子里,父亲常常背着干粮外出寻找他,尝尽辛酸。可得知儿子“参加了八路军”“这几年一直在打鬼子”“学得一手好医术”后,父亲很快就释怀了。

从13岁参加八路军,到1988年从原广州军区第一八一医院副院长的岗位离休,毕杰增一直奋战在医疗战线。“眼里看的是病,心里想的是人民。”毕浩说,这是父亲多年来一直秉持的职业操守,也是父亲当年在胶东半岛抗击日寇时懂得的道理。

明代抗倭名将戚继光当年在胶东一带训练“戚家军”时,曾写下“但愿海波平”的诗句。我们想,对于生于斯、长于斯、战于斯的毕杰增而言,这也是他的心愿。(杨小应 刘小凤 本报记者 李由之)