普通人该如何运动,才能既不“拉爆自己”,又能真正地强身延年?

这个问题,其实医学界和运动界都在追问,至今虽然还没有一套放之四海而皆准的标准答案,但通过近年来的研究观察和传统中医的经验积累,我们也已经形成一个科学、合理、可持续的科学运动共识。

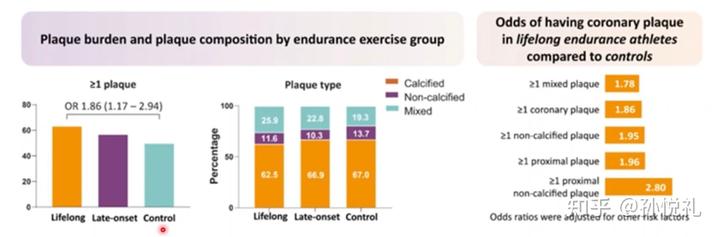

耐力型运动员血管斑块更多

2023 年 3 月 6 日,欧洲心脏权威期刊《European Heart Journal》刊登了一项引发广泛讨论的研究。研究者将三组平均年龄为 55 岁、心血管风险较低的男性进行了比较:

- 第一组为运动时间不超过每周 3 小时的普通人,其中 20%几乎不运动;

- 第二组是 30 岁以后开始参与耐力运动(如马拉松、长途骑行)的成年人;

- 第三组则是从青年时期起便长期接受耐力训练的“终身型运动员”。

研究者关注的核心是这三组人在冠状动脉斑块上的差异。过去的医学假设认为,运动员即便有斑块,也多为钙化性、较为稳定的斑块,而普通人则更多见不稳定、富含胆固醇和脂质的混合型斑块,更容易剥落并引发心梗。然而这项研究的结论却大大出人意料:终身耐力训练组的冠状动脉斑块负荷反而是三组中最高的,而运动较少的那一组斑块负荷最低。更值得关注的是,运动员的斑块不仅数量多,而且类型复杂,不再局限于“相对安全”的钙化型。

这项研究虽有局限,比如它并未统计斑块与心血管事件或死亡率之间的直接关联,也没有完全控制吸烟、饮食等干扰因素,但依然引发了医学界的广泛反思:长期过度耐力训练,真的对心血管 100%有益吗?

传统中医认为:动则生阳,过则伤气

在传统中医看来,运动固然有益,但并非“越多越好”,关键在于“适度”、“得法”。

《黄帝内经》:“形劳而不倦,则气乃通。”意思是身体适度活动可促进气血运行、经络畅通,从而增强正气、防病强身。但中医也多次强调“劳逸适度”与“因人制宜”的重要性。《素问·上古天真论》中便提到:“不妄作劳,故能形与神俱”,意指不过劳、不强求,不耗伤阳气,方可身心安和。

气虚、阳虚者运动过多,易伤气伤阳;阴虚火旺者若在高温下剧烈出汗,则加重虚热;体质偏瘦弱者挑战极限反而会“元气大伤”。因此,中医不主张过度竞技或单一训练模式,而是讲究“动静结合”,以柔和、渐进、自然的方式养护身体。

现代医学仍肯定运动益处,关键在“度”

大量数据仍表明,中等强度、规律性的运动对于降低高血压、糖尿病、抑郁症、认知退化等慢性病风险具有明确益处。

根据世界卫生组织 WHO 的建议:

成年人每周应进行150–300 分钟的中等强度有氧运动,或75–150 分钟的高强度有氧运动,并搭配每周两次肌力训练。

所谓中等强度的标准很简单——在运动过程中你还能正常说话,但不能顺畅唱歌,心率大约保持在最大心率的 50%–70%之间(最大心率≈220–年龄)。

老年人如何安全运动?

对于老年人来说,运动的“度”更加重要。年纪越大,心血管系统的弹性越差,耐力与代谢也逐渐下降,因此运动方式要更温和、安全。美国心脏协会(AHA)和中国老年保健医学研究会均提出了相似的建议:

1. 首选快步走、太极、八段锦、广场舞、游泳、骑动感单车等,不仅能提高心肺功能,还减少了对关节的冲击。

2. 每次运动时间控制在 30–45 分钟,避免一次性剧烈消耗;每周安排 5 次左右即可,中间要有足够休息日。

3. 运动过程中要以“轻微气喘但仍可说话”为宜,避免憋气、屏息等行为;可佩戴心率监测器辅助判断。

4. 老年人肌腱弹性差,热身与拉伸有助于防止跌倒和运动损伤。

5. 动中有养,静中调气,尤其适合配合太极拳、易筋经、导引术等古法健身术,柔中带刚,调动五脏气血,调节情志平衡。

有基础疾病的老人,建议在医师或康复治疗师指导下开展个性化运动处方和监测下运动康复疗法尤其在高血压、心律失常、骨关节炎等病症存在时更需谨慎。

运动的目的,是身心的喜悦与调和,而不是挑战极限

很多人误以为“越多越累越有效”,其实适量、持久、轻松的运动才是真正可持续的健康之道。长期过度训练不仅会造成心脏损伤,还可能导致慢性炎症、关节退化、睡眠障碍、免疫功能下降等后果。

真正好的运动习惯,不是“燃尽自己”,而是“滋养自己”。运动不仅为身体服务,更为精神调节服务。那些带来愉悦、让人期待、易于坚持的运动方式,才最有利于人“身心同修”。

最好的运动,是带着微笑完成的

面对“运动员反而寿命不长”这一表象,我们不必惊慌,而应学会尊重身体、调节方式、寻找节奏。中医讲究“阴阳调和”,现代医学强调“循证干预”,二者殊途同归:

健康从来不是单靠一件事成就的奇迹,而是生活中日积月累的小事中得来的和谐。