每当你吃鱼,嫌弃鱼刺多的时候……

生物学家也在困惑,鱼为什么要长刺?!

我们知道,人类是早期鱼类经过 5 亿年演化来的,我们的骨骼系统也继承自鱼类骨骼系统。

但鱼刺却和我们没有半点关系。

人类的骨骼系统源于鱼类的头骨、中轴骨骼,以及附肢骨骼。

那些密密麻麻的小刺,是辐鳍鱼类的专属骨骼。

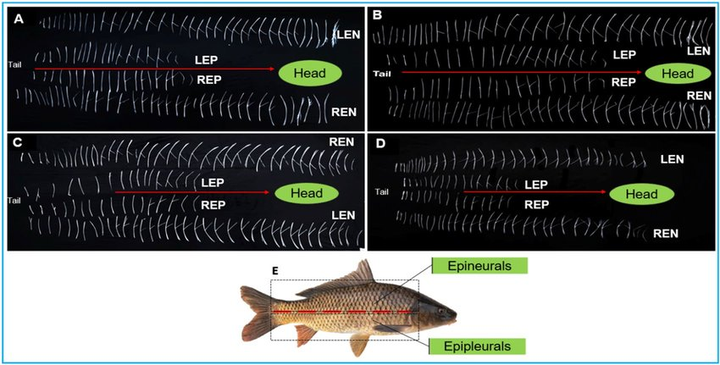

或许你认为这些密密麻麻的小刺,长得乱糟糟的,除了头没有外哪里都是,随便吃一口都是满嘴刺,但其实这些小刺分布是很有规律的。

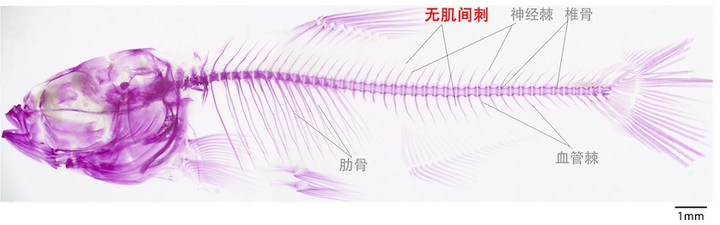

鱼刺在生物学上叫做肌间骨(intermuscular bone,IB),或被称为肌间小骨,肌间刺。

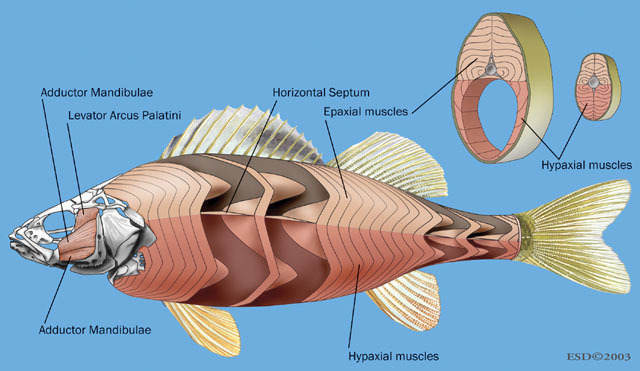

肌间刺起源于鱼类肌隔(肌肉间隔):

但究竟是肌隔中的什么东西,研究者一直有所争议。

早期认为是韧带,但越来越多的研究认为是肌腱,肌腱的说法逐渐成为主流[1][2]。

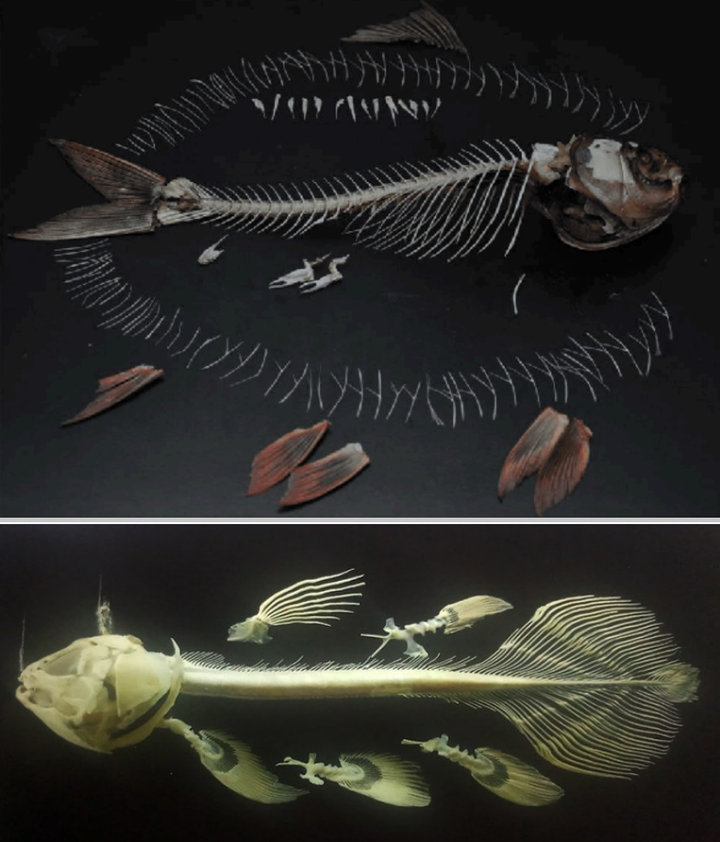

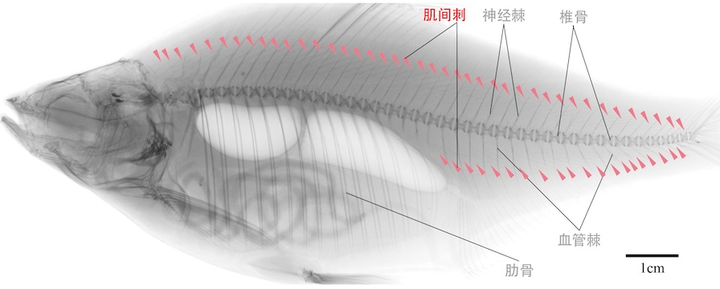

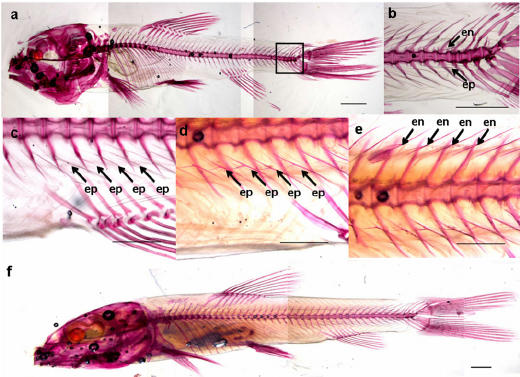

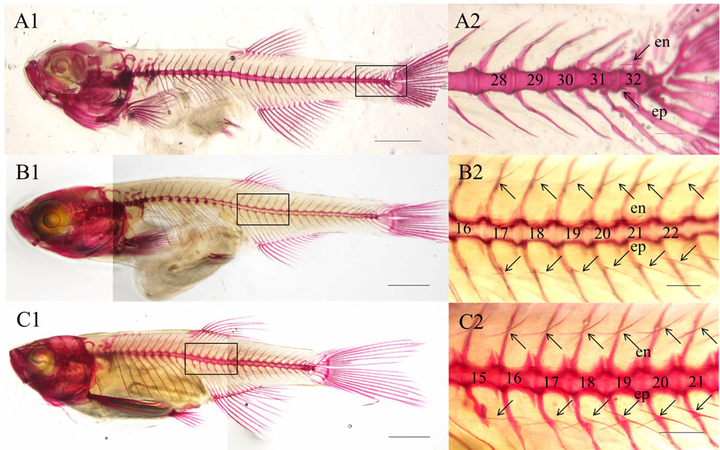

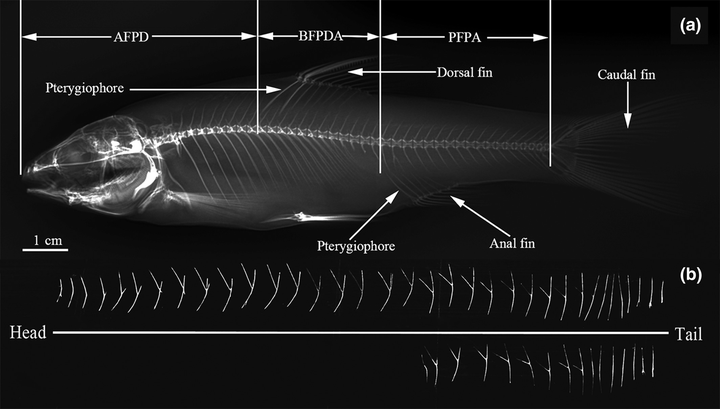

从武昌鱼的肌间刺分布可以看出,鱼类肌间刺是随着脊椎分布的,从肌隔中发出连接在脊椎系统上。

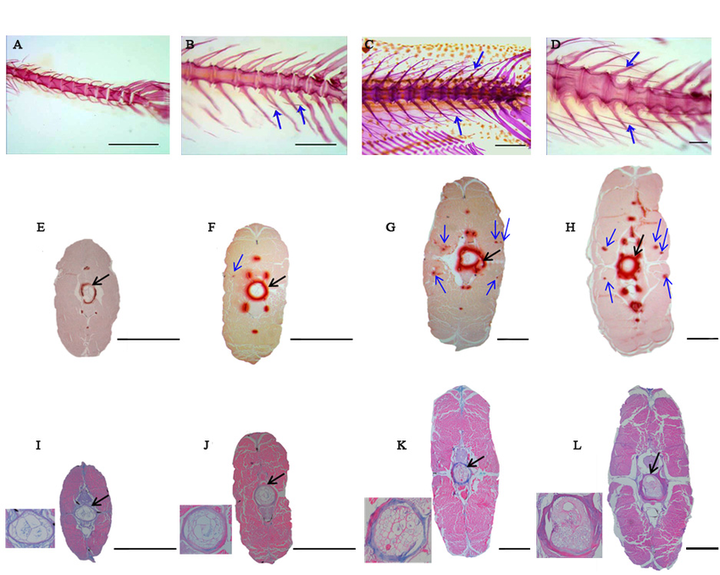

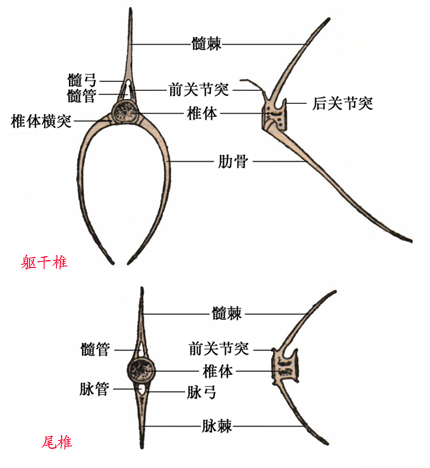

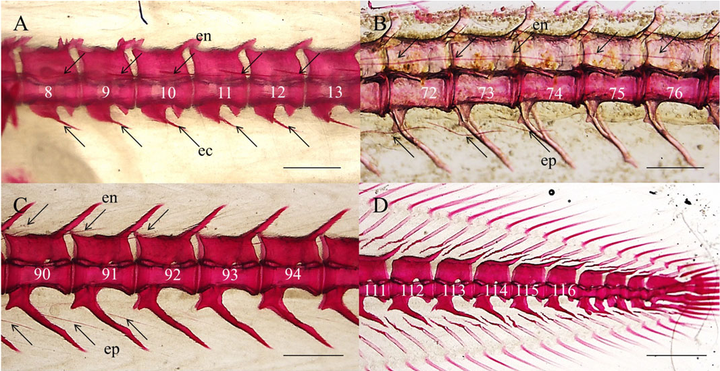

根据附着位置,主要分成四类:

- 髓弓小骨(epineural bone):附着在脊椎上方的髓棘(神经棘)、髓弓上。

- 椎体小骨(epicentral bone):附着在中间的椎体上。

- 脉弓小骨(epipleural bone):附着脊椎下方的脉棘(动脉棘)、脉弓、肋骨上。

- 肌骨杆(Myorhabdoi):无附着,位于背腹两侧肌隔中,仅在于少数辐鳍鱼中被发现。

一般来说,鱼类的肌间刺在尾部分布更多,接近头部的位置分布更少。

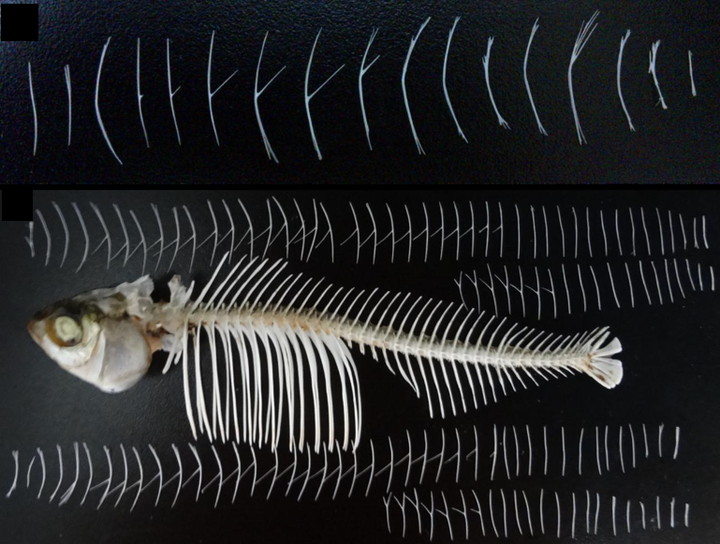

鲤鱼肌间刺通常有 100 根左右:

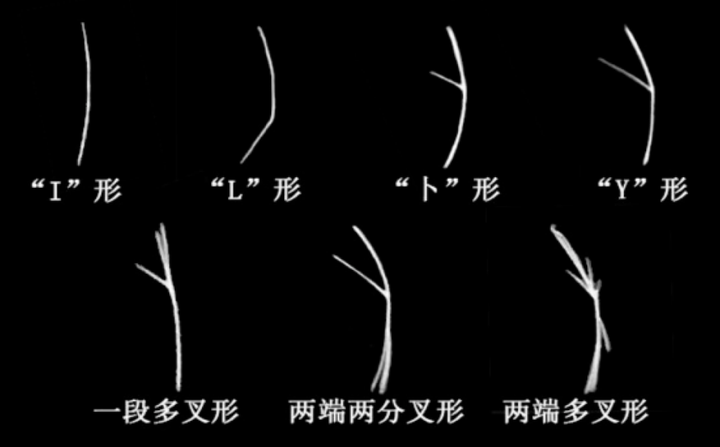

而且往往有着 7 种不同的类型:

这么多鱼刺,对于不太会吃鱼的人来说,的确有些折磨人。

尤其是最后几种鱼刺,可能仅仅看着都令人“痛心疾首”。

那问题来说,为什么鲤科鱼类会演化出这么多鱼刺呢?

要回答这个问题,我们需要先来看看都是哪些鱼类会长肌间刺:

综合所有的研究,人类只在真骨鱼(Teleosts)中发现了肌间刺。

真骨鱼类占到现今鱼类种类的 96%,足以说明这个类群在演化上的成功。

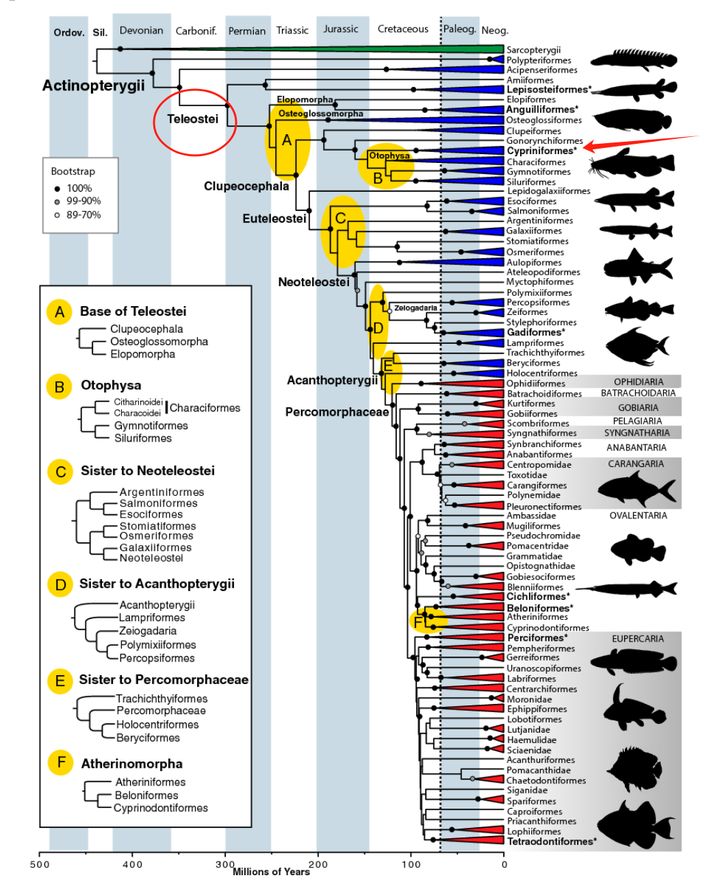

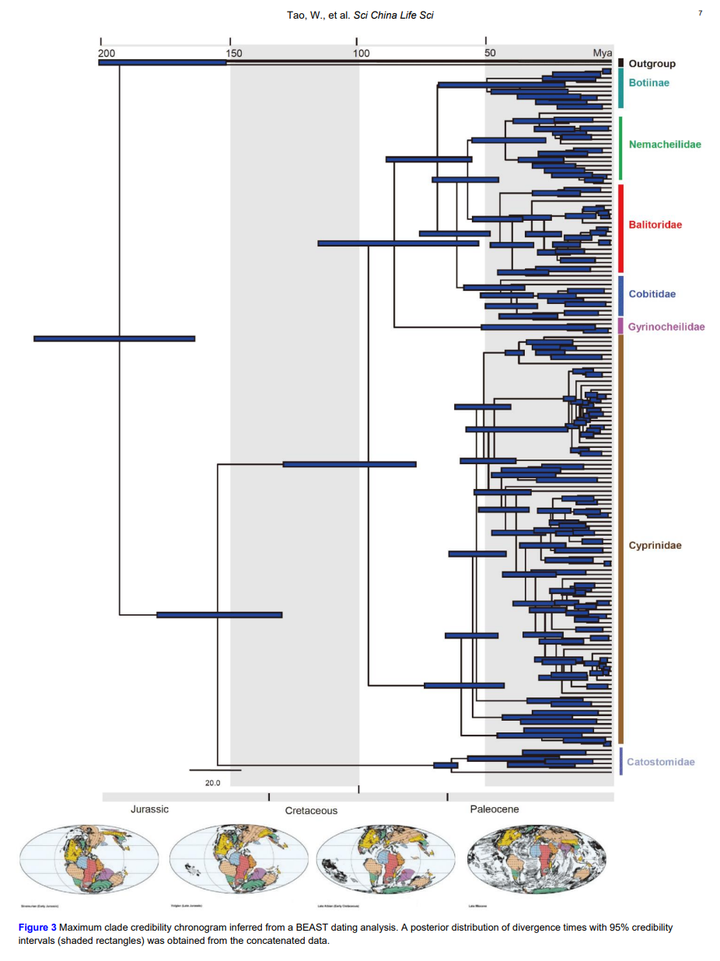

先直接上系统发育树:

真骨鱼类属于典型的后发制人,其最后的共同祖先一般认为不早于 3.5 亿年出现[3][4],比起最早硬骨鱼出现时间足足晚了近 1 亿年。

随着真骨鱼类的出现,其它早期鱼类不断衰退,足以显示它们进化的成功。

在之后的很长一段时间,肌间骨都呈现增长的趋势。

3 亿年前的早期真骨鱼,肌间刺可能在几十根左右。例如,今天的双须骨舌鱼(Osteoglossum bicirrhosum),也即大家熟悉的银龙鱼,肌间刺还保持着非常原始的特点,平均数目是 70 根。

- 虽然骨舌鱼目起源于(Osteoglossiformes)2.3 亿年前,但整体特征与基干真骨鱼相似。

起源于 2.5 亿年前后[5]的海鲢总目(Elopomorpha),肌间骨的数量飞速增加,规模达到夸张的数百根。

例如,海鳗(Muraenesox cinereus)的肌间刺,平均数量是 409 根。虽然海鳗身体很长,但单位肌节上的肌间骨数目,也达到夸张的 0.925 根。

在此之后,真骨鱼的肌间刺开始减少。

时间到了 2 亿年前,此时起源的鲱形目(clupeiformes)椎骨上的肌间刺减少到 200 根左右。例如,刀鲚(Coilia ectenes)的平均数量是 221 根[6],每个肌节,平均 0.786 根。

不过因为一种特殊的情况,刀鲚的总肌间刺其实比海鳗更多。

因为刀鲚还具有特殊的肌间骨——肌骨杆,也即前面提到的,完全在肌肉里而不连接脊椎的肌间刺。前面的研究并没有统计。其肌骨杆大约 200 根左右,加上脊椎上的肌间刺,达到非常夸张的 492~543 根[7]。

可以想象,这种鱼的肌间刺密度甚至达到其它海鲢类、鲱形类的 2 倍。

这吃一口,可是相当的舒爽。

所以,你得庆幸,鲤形目的肌间刺其实已经算是不不多的了,而且还没有添乱的肌骨杆。

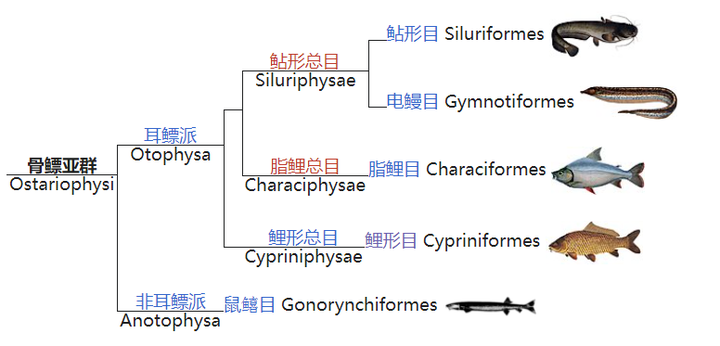

这个时期前后起源的骨鳔鱼类(Ostariophysi),肌间刺数目同样开始减少。

骨鳔鱼类包含鲤形目、鲇形目、电鳗目等大家熟悉的鱼类。

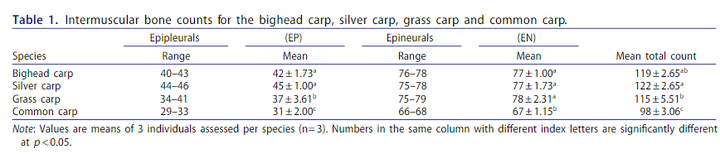

鲤形目起源于 1.93 亿年前,虽然鲤科(Cyprinidae)出现的时间并不是很早,但整体特征比较基底,其肌间刺数目在 73 ~ 169 的范围[8]。

其中,常见亚洲鲤科鱼类的鳙鱼、鲢鱼、草鱼、鲤鱼肌间骨平均数,分别为 119、122、115、98 根[9]。

在发育树稍晚的鲇形目(Siluriformes)鱼类,肌间骨数量显著减少,有的有几十根,但也有的只有寥寥数根。例如,黄颡鱼肌间刺数目只有 8 根。

而在整个真骨鱼系统发育树上更晚的以鲈形总目(Percomorpha)为代表的鱼类,则大多数的肌间刺都已经消失,只有少数种类还有。既便有的,肌间刺数目都会较少。

写到这里,我们不禁要提出一个终极疑问。

鱼类的肌间刺为何出现?为何增多,又为何减少?

对于这个问题,其实学界也并没有定论。

不过,依据各个时代的鱼类特征,我们却可以得到一个比较合理的解释。

当然,在此之前,我们需要铺垫一类鱼类演化的知识。

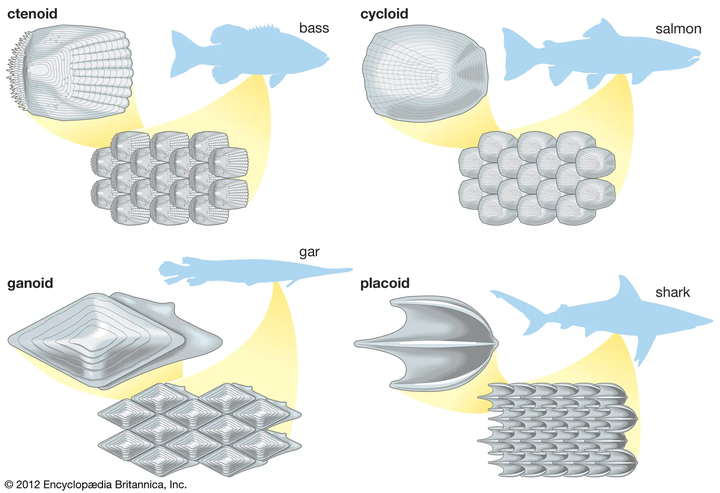

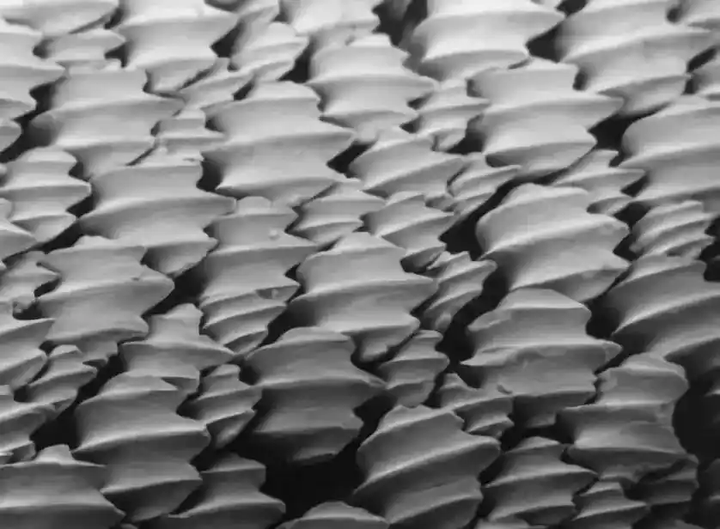

这是不同鱼类的鳞片。

这四种鳞片分别是,鲈鱼的栉鳞,三文鱼的圆鳞,雀鳝的硬鳞,鲨鱼的盾鳞。

这四种鳞片背后,代表着四大类鱼类截然不同的演化历程。

4.36 亿年前,出现了最早的软骨鱼。

因此,最早出现的鳞片,便是鲨鱼为代表的盾鳞。

盾鳞拥有最为复杂的结构,与牙齿同源[10][11],外面的釉质极其的坚硬。

我们知道鲨鱼是软骨鱼,坚硬的盾鳞能够给它们提供很好的保护作用。

不过这样的鳞片也有缺点,比较笨重,且终生替换,不断脱落更新,具有非常大的代谢成本。

4.2 亿年前,出现了最早的硬骨鱼。

早期硬骨鱼的骨骼还没有完全骨化,依旧需要足够坚硬的皮肤保护、支撑。

所以,早期硬骨鱼发展出来的菱形硬鳞[12],延续了坚硬的特点,表面充分钙化,具有很强的保护作用。

相比起鲨鱼的盾鳞(像瓦片一样覆盖),硬骨鱼的硬鳞是层层堆叠的,更加得到了强化。

例如,全骨下纲(Holostei)的雀鳝便拥有盔甲般的硬鳞。

早期硬骨鱼还发展出了一个特殊的气囊,里面拥有毛细血管,可以交换氧气。因此同时具有辅助呼吸和调节浮力提供升降作用的能力。

这使得它们的呼吸效率和灵活性,都比软骨鱼更高。

- 鲨鱼通过肝脏调节浮力,具有较低的效率[13]。

早期硬骨鱼分化出的肉鳍鱼,最终登上了陆地,它们把早期的气囊演化成了后来的肺。而留在水里的硬骨鱼发展出辐鳍鱼以后,最终把气囊演化成了特化的鱼鳔,专一提供浮力的调节。

随着早期全骨鱼的一支演化出真骨鱼,整个骨骼系统也已经完成了高度的骨化。

更强的中轴骨骼系统,使得它们可以附着更加强有力的肌肉,而且也具有了更轻量化的潜力。

最终拥有更加轻量化鱼鳞的一支脱颖而出,发展出了骨鳞。

比起之前的盾鳞和硬鳞,骨鳞柔软而扁薄,富有弹性,终生不替换,而且随鱼体生长而逐渐长大(形成类似年轮的同心圆环)。

骨鳞随着真骨鱼的演化,发展出了两种类型:

拥有光滑后缘的圆鳞,例如,鲱形目、鲤形目;以及栉齿状后缘的栉鳞,例如,用鲈形目、鲽形目。

可以发现,骨鳞的分化与肌间刺的演化时间竟然是重叠的。

这是巧合吗?

当然不是。

早期鱼类有着朝着灵活发展的明显趋势。

柔软的骨鳞具有更强的灵活性,但相比起更早期的硬鳞也具有更差的支撑性。而且相比起陆生脊椎动物,鱼类的骨骼系统也更加的单薄。

在这样的情况下, 我们有理由相信,是相关的综合压力导致真骨鱼演化出了肌间刺。

肌间刺演化自肌腱,因此具有与肌腱相似的功能:

可以增强身体刚性,限制收缩过程的肌肉变形,在肌肉和骨骼之间传递力量,以及储能和放能。

同时,还可以在尾部等没有肋骨的区域,为肌肉提供支撑。

肌间刺与肌腱不同的是,它的刚性更强。

这意味着肌间刺越多,往往身体具有更高的刚性,肌肉也更稳定。

也就是说,肌间刺的出现,其实和鱼类的生物力学有关。

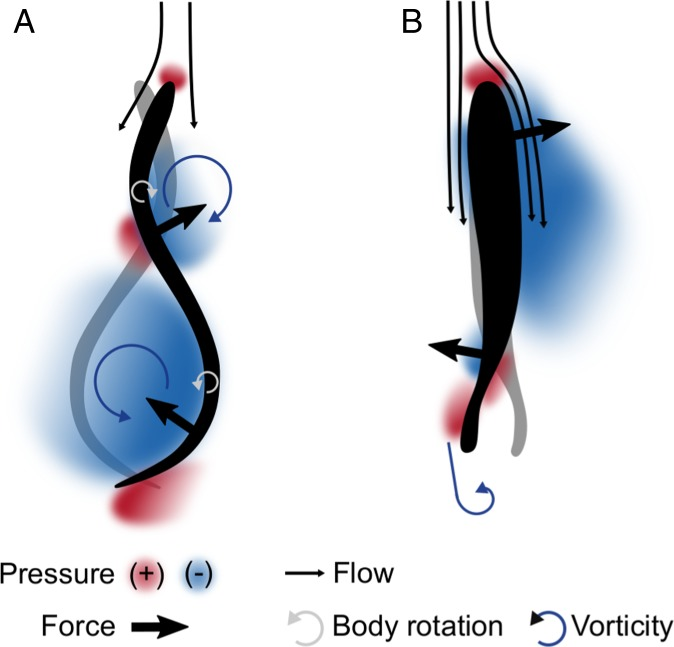

斑马鱼和海鳗的不同游泳方式,也可以佐证这个观点。

肌间刺主要分布在身体后侧的斑马鱼,是典型的以身体后侧三分之一摆动推进(鲹形游泳)。

海鳗的肌间刺则是主要分布在身体前侧,是典型的蜿蜒状游动方式(鳗形游泳)[14][15]。

拥有肌间刺的早期鱼类,在获得更大生存优势之后,其后裔自然就会朝着更多肌间刺的方向演化。

理论上拥有越多的肌间刺,似乎也会拥有更大的运动能力。

在实际中也观察到了这样的现象。

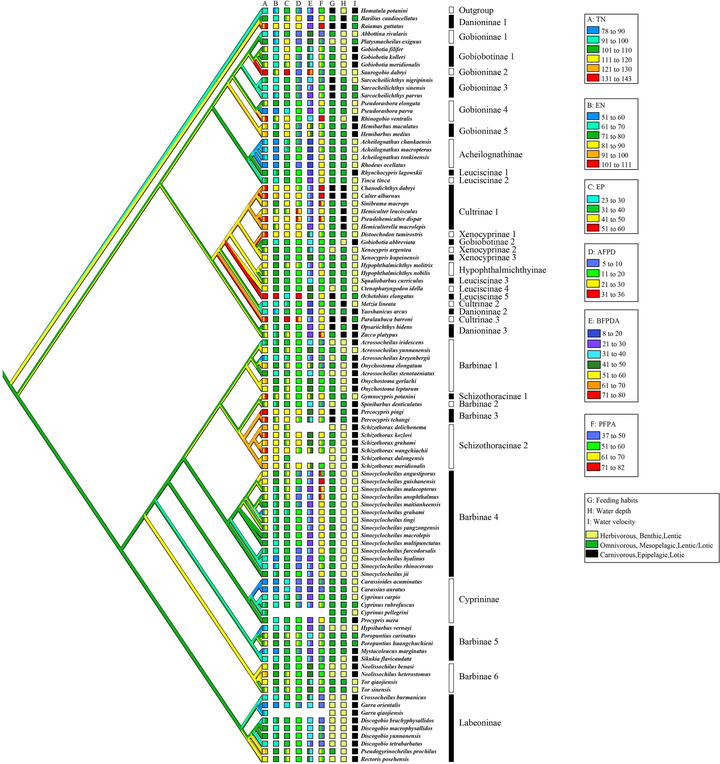

研究人员统计了大量鲤科鱼类的肌间刺分布,并考虑了食性和水深、水流的影响。

他们最终发现,鲤科的肌间刺分布与水深、水流没有影响,但与食性有影响。

肉食性的鲤科鱼类,倾向于有着更多的肌间刺。

它们往往爆发性强,短时速度快,这侧面说明了肌间刺的动力功能。

但既然如此,为什么真骨鱼演化树更高位置的鱼类,会普遍性的退化掉肌间刺?

其实从生物力学的角度来说,并不难解释。

肌间刺提供了更大的肌肉支持和刚性,在身体骨骼和肌肉系统不够发达的时候,的确肌间刺越多越有利于运动。

但如果肌肉和骨骼系统足够的发达,肌间刺反而会成为累赘。

它们会限制肌肉的柔韧性和收缩效率,这就使得拥有高爆发和高耐力的鱼类,例如金枪鱼和鲑鱼,逐渐退化了肌间刺。

- 鲑鱼并不是一定没有刺,而是极少。

当肌间刺大大减少,甚至是没有有益作用时,它便会是额外的代谢负担,因此其后裔也会倾向于退化肌间刺。

除了演化压力外,我们也不得不考虑,奠基者效应(founder effect)和基因连锁(ene linkage)现象。

对于因基因突变偶然退化肌间刺的鱼类,虽然可能存在生存劣势,但也可能因为偶然获得其它的生存优势,而获得繁衍的成功。那么,没有肌间刺的这种略微不利特征,也可能一代代的遗传下去。而且随着不断适应,也可能不再是不利的。

我们也必须注意到的是,相比起陆生脊椎动物,鱼类的骨骼和肌肉系统,终究支撑性更低。无肌间刺鱼类的高爆发和高耐力,也意味更高的能量负担。

或许这能够解释,为什么拥有肌间刺的鱼类是硬骨鱼中的多数,至少超过 50%以上(其中鲤形目就多达 4000 多种,还有 1000 多种脂鲤目),也有的预估达到 70%。

- 即便是通常认为无肌间刺的一些鱼类,例如,鲈形目中也存在不少拥有肌间刺的。

其实我们可以发现,硬骨鱼中最大的四个目,鲈形目、鲤形目、鲇形目、脂鲤目,正好两个主流没有肌间刺,两个主流拥有肌间刺。

没有肌间刺的倾向于更多肉食(及食腐)种类,拥有肌间刺的倾向于更多的植食和杂食。

虽然也有鲈形目属于杂食,但也往往具有少量的肌间刺,例如罗非鱼[16]。

纵观所有的真骨鱼,也能发现这样的一个普遍规律:

没有肌间刺的鱼类通常没有异常庞大的种类,而拥有肌间刺的鱼类,可以出现异常庞大的种群规模。例如,淡水中的鲤鱼,海洋中的沙丁鱼。

甚至罗非鱼这样种群规模大的鲈形目鱼类,都是拥有一定肌间刺的。当然罗非鱼的种群规模大,也和它们的繁殖方式有关。

从这个角度来看,我们可以发现,虽然拥有肌间刺的鱼类,可以适应各种各样的生态位。但很明显,他们在植食和杂食生态位中,具有更有利的地位。而在掠食生态位中,无肌间刺的优势更大,或许是因为优秀的掠食能力,可以弥补过高的能量压力。

以上的分析,在中国本土鱼类生态位中,也具有一样的规律。

我们知道, 生物链之间传递是有能量效率的,大约 10~20%。这就意味着,植食和杂食生态位为主的有肌间刺鱼类,种群规模会比没有肌间刺的大得多。

中国本土鱼类淡水生态位中,主要占据掠食生态位的是鲇形目,而主要在植食和杂食生态位的是鲤形目,两个分别是无(或少)肌间刺和有肌间刺的代表。

其实,今天鲤形目的分布,和板块运动也息息相关。

鲤形目和鲇形目的最后共同祖先,生活在 1.93 亿年前,随后开始了两个目的起源。

这一时期,也伴随着盘古大陆即将分裂。

1.54 亿年前(最早 1.7 亿年前,最晚 1.29 亿年前)在东亚和南亚出现了典型的鲤形目,此时美洲和非洲已经发生了完全的分离[17]。

8400 万年前,鲤形目开始获得成功,并辐射发展,并分散到了除南极洲、南美洲和澳大利亚以外的世界各地。

通过地理模型,研究人员发现,一些鲤形目谱系在欧洲发生了几次独立分散事件,很有可能有一支最终扩散到了北美(与欧洲谱系不同),其中很有可能包括一些最原始的鲤科鱼类。

- 鲤科化石的最早时间在约 5000 万年前,但理论起源的时间更早。由于美洲存在残存鲤科鱼类,如果不是欧洲路线传播过去,那么就只能是白令海峡路线,虽然淡水路不通,但也有飞鸟携带鲤科黏性鱼卵过去的可能。而且美洲鲤科在 3000 多万年前呈现从西北往东南传播的趋势[18],也符合这种可能。

或许由于早期来到美洲大陆的鲤形目竞争力不足,最终仅残存少数特化类群。

而在之后,亚洲强势物种鲤科起源时,美洲大陆已经彻底断开。

整个东亚拥有复杂的地形和生态,使得食物链之间的关系也更加的激烈,这使得东亚本土的鲤形目和鲇形目都获得非凡的成功,具有很强的适应和竞争能力。

而美洲由于地理独立的原因,鱼类生态位结构其实有着一定的特殊性:中低生态位以系统发育树较高的类群为主,而较高生态位又有鳄雀鳝这样的基底真骨鱼(大多数鲈形目属于海洋鱼类)。

这就意味着,亚洲鲤鱼这样的肌间刺强化版本的鱼类,在各方面都可能胜过美洲本土中低生态位鱼类。在这样的情况下,亚洲几乎专性捕食鲤形目的黑鱼,在美洲泛滥似乎也是情理之中。

鲤科在中国本土很成功,在美洲也很成功,这足以说明这个物种进化的成功。

我们反过来也可以看出,正是东亚水系的发达,自然条件的优渥,才孕育了如此成功的鲤形目。

我们常常称呼肥胖的鲤鱼为猪鲤,其实从某一种意义上来说,鲤鱼演化的成功和猪演化的成功,还真的非常有相似性。环境适应能力强、繁殖能力强、生长快、杂食性高,食物来者不拒,连草根都能薅掉了。

也正是因为鲤形目适应能力强,所以也的确是综合养殖成本最低的一大类鱼。

据联合国粮食及农业组织 (FAO) 估计,鲤形目鱼类占全球鱼类养殖总产量的 70%左右[19],其中鲤科的青、草、鲢、鳙就占了 26.4%[20]。

养殖产业都是利益驱动的,其他鱼类的养殖规模比不上鲤形目,这意味其它鱼类的经济利益减除综合养殖成本后的净收益,的确比不过前者。

随着现代人鱼类饮食的无刺化需求越来越高,生物学家正在进行的无肌间刺鱼类的培育,的确是有价值的事业。

希望未来某一天,我们能普遍吃到没有鱼刺的四大家鱼吧。