不论是喜剧还是悲剧,我们通过戏剧最终要表现的是那些藏在每个人内心深处发人深思的哀与乐

当全世界都在关注你飞得高不高,王汝刚关心你今天笑没笑。

他是影响了整整一代上海人的顶流笑星,是家喻户晓的“滑稽王小毛”,是曾一年365天有550场演出的明星,也是执掌上海人民滑稽剧团23年的曲艺领军者。

对他来说,笑不仅是一种消遣,更是一种处世方式。

就好比不久前他光顾了一家新开的面馆,像许多饭店一样,这家面馆的迎宾墙上挂满了店主和许多名人的合影。王汝刚走过去,正在端详之际,有个顾客走过来,认出了王汝刚,“嘲唧唧”地说:“老板和那么多名人合影,怎么没你啦?”

王汝刚问我:“要是你该怎么回答这种问题?”如果回答“我没有名气”显得自卑,回答“我可不屑”显得骄傲。王汝刚笑嘻嘻地对那位顾客说:“哎呀,可惜啊,你看,如果吃面不付钱,会被老板拍照挂在墙上哦。”对方一愣,笑了起来。

“那听起来,你挺善于化解冲突?”

“还真不太发脾气。”王汝刚说,语言的魅力不仅在于表达的方式,也在于引导人接受你的思考方式。在面对别人的刁难甚至攻击时,不要被人牵着鼻子走,而是要保持滑稽。

“保持滑稽?”

“对。何为滑稽?我觉得滑就是滑行,稽就是停留,你想办法吸引对方暂停他的思路,来你的思路轨道上,用你的语言轻轻这么一推,推着他滑――顺着你的想法滑。”

“所以不是正面硬杠,也不是努力自证,是用‘滑稽’像太极推手一样去拆解?”

“对啊,关键在于‘意在言外’。”王汝刚说。这四个字引自多年前国画大师申石伽先生写给他的“妙语天下笑星本色,意在言外菩萨心肠”。

我们坐在上海独脚戏艺术传承中心(上海市人民滑稽剧团)位于重庆南路的白玉兰剧场的新团部。这里是“上海笑天地”黄浦站所在,剧场门口的标志牌上,红色的“独”字由两位穿着长衫的艺人组成,他们一站一坐,动作夸张,笑容可掬。

这里也是新成立半年的“王汝刚滑稽艺术(非遗)工作室”。工作室里,王汝刚在显眼位置放了一尊说唱俑泥塑。这是中国古代表演滑稽戏的俳优造型。它笑脸诙谐,肚皮滚圆,一手正要击打小鼓准备伴奏。每个进出这间办公室的人第一眼就会看到它。

王汝刚看着俑,说:“这就是笑的历史,也是笑的力量。”

即便现在年过七旬的他不常上台演出,但他心里还有目标――要打造兼容并包多种艺术样式、具有“时代意识、地方特色、滑稽本色”的“上海喜剧”。

到底何为“滑稽本色”?

他沉吟一下,收起招牌的笑眯眯的表情说:“如何逗人发噱,最终拼的是思想。”

王汝刚(左)与李九松演出荣获第二届中国曲艺“牡丹奖”榜首的独脚戏《爱心》

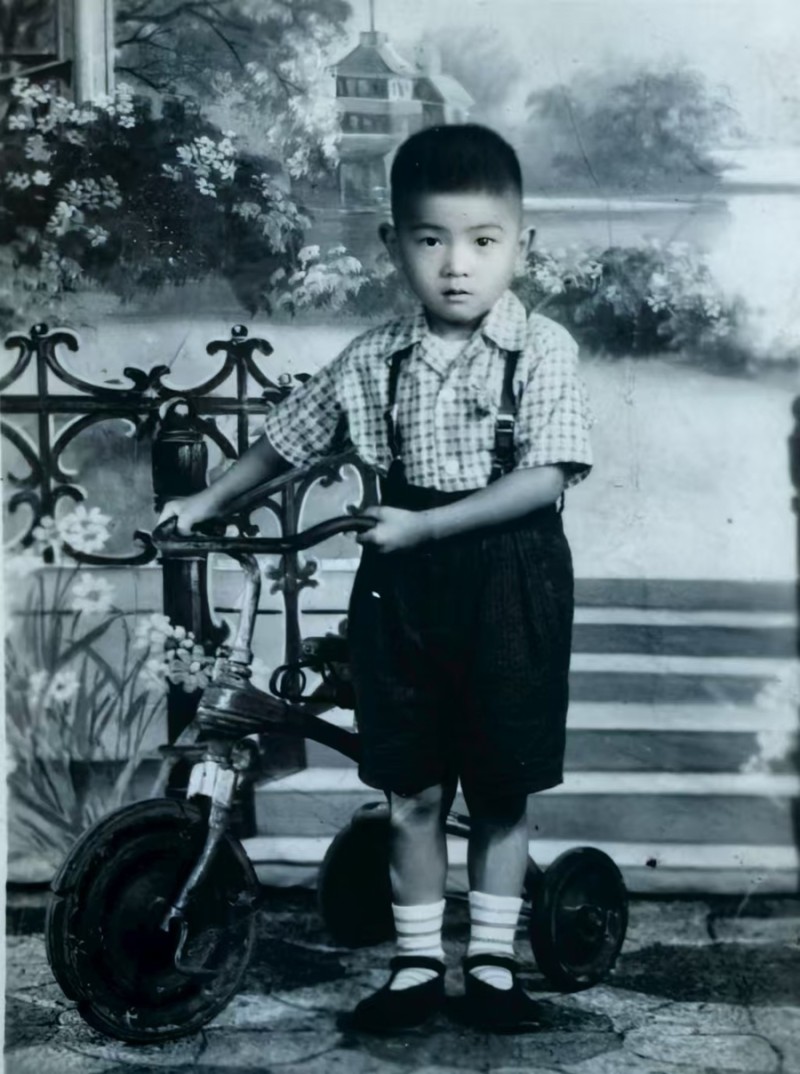

王汝刚,1952年生于上海。上海市文史研究馆馆员、上海市曲艺家协会顾问。继2009年成为国家级非物质文化遗产“独脚戏”项目代表性传承人后,2025年当选“滑稽戏”项目国家级非遗代表性传承人,是为数不多的国家级“双非遗”传承人之一。

7个奶妈“喂”我方言

周末周刊:中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,上海人民滑稽剧团创排的上海喜剧《虎口夺金》将于8月30日起在大宁剧院上演。

我刚听到您和演员陈靓、潘前卫在推敲台词。一句“日军骑着摩托冲进大世界”被您否定了,因为您知道当时大世界地处租界“孤岛”,日军不会贸然亮明身份。您还向青年演员讲解大世界周边的历史,讲为什么淞沪会战爆发的第二天,难民涌入租界寻求庇护时,大世界会设立救济站。我记得您小时候就住在大世界附近吧?

王汝刚:我小时候住在盛泽路72号,就在大世界东南面。我小学念的是上海市报童小学,从大世界走过去不到800米。我对那个区域的环境太熟悉了。

1917年,大世界在西藏南路上开设后,恩派亚大戏院、黄金大戏院、南京大戏院(今上海音乐厅)等都相继在周围出现,“大世界”三个字,不仅指这单个娱乐场所,也泛指这一带大小戏院、饭店、旅馆、浴室,和林林总总的百货小店。热闹的商圈带来流动的人气,加上周边走街串巷跑江湖的、到弄堂里来叫卖吆喝修鞋修伞的人络绎不绝,我就是在这一片市井烟火气里长大的。

周末周刊:正宗上海小囡。

王汝刚:非常“正宗”,我们家有家谱,往上推24代都是上海人。我的祖辈据说最早是浦东下沙人,后来世代生活在杨浦区引翔港。我的爷爷和爸爸都是勤奋的木匠,起先做中式红木家具,后来又学会了做西式柚木家具。我爸曾骄傲地告诉我,外滩海关大楼里有几间办公室,用的都是柚木护墙板,就出自我家的手艺。

我爷爷和我爸爸凭着手艺勤勤恳恳积攒了一点钱买了新房,没想到被日军的炸弹全烧毁了。我爸爸无奈,只好来上海市区投亲靠友,因此我爸爸一辈子不愿意买东洋货,不吃东洋饭。抗战时,有人介绍他去日本人的洋行做事,他说他宁可饿死也不去。1952年,我爸爸50岁,才得了第一个孩子,就是我。

周末周刊:我记得您曾经说过,您从小就对语音语调特别感兴趣。

王汝刚:对。

因为我是父母的“老来得子”,所以备受宠爱,小时候家里先后用过7个来自不同地方的奶妈。有时候奶妈青黄不接,我妈就抱着我去吃亲戚家的奶,或讨邻居家的奶。可能因为这段经历,我对方言特别敏感,苏北话、苏州话、常熟话、无锡话、杭州话、宁波话,还有浦东方言、崇明方言,我一学就会。

我6岁时,祖父去世,家里请来道士做法事。我一下子对道士的仪式和调门着了迷,还趁着他们吃饭时偷偷穿了道士的法衣模仿他们拜忏,当时有个道士预料我:将来这个小孩是唱戏的料。

还有一次,我跟着一个用苏州方言卖纱线团的小贩,听他唱“一个老太婆,饭吃三淘箩,一到仔个夜里”,我好奇得不得了,非要搞清楚下文是什么,就跟着他越走越远。直到他线都卖完了,我实在忍不住去问他:“到底老太婆夜里做啥?”小贩笑起来,说:“没有下文了呀,这就是吊胃口。”

就这样,我从童年经历里学会了南腔北调,也在上海的街巷中学会了噱头。

长大后,我对看戏是发疯一样喜欢,只要收音机里在放京剧、越剧、沪剧、滑稽戏还有电影录音剪辑,我是一个也不愿错过。

我父亲有一间小书房,在我们家独栋石库门的二楼亭子间里,他平时不允许我进去。但我读书识字后就常常偷偷摸摸进去,不让我看我非要看的阅读滋味更好!一次我翻到一本《笑笑录》(清代独逸窝退士编纂的文言小说集,书中通过笑话形式反映市井生态与人性百态),津津有味看完了,一边看一边乐不可支。现在回想起来,也许一切都在冥冥之中注定我日后要走的路。

杨华生和笑嘻嘻“三顾茅庐”

周末周刊:您第一次演出是什么时候?

王汝刚:我大概到小学四年级时,就开始看很多书了。有一次,我们三个同学要参加学校活动,去演《三毛学生意》,我们就去福州路旧书店淘了一本剧本。当时他俩都争着想演三毛和理发师,没人愿意演老板娘,我就演了老板娘。

也是四年级时,班里举行节日班会,要每个人上台表演节目,我自告奋勇站起来讲故事,讲的是“白相城隍庙”,我把平时在城隍庙里看到的各种小贩的叫卖声、吆喝声、神态、举止都模仿得惟妙惟肖,全班哄堂大笑。

后来,老师就推荐我参加了学校的故事兴趣小组,开始频繁演出。1964年,我表演的《小淘气捉鬼》得了黄浦区少儿故事大赛一等奖,还在全市比赛中获表演奖。

滑稽大家庭合影,前排左起为滑稽前辈周柏春、笑嘻嘻、杨华生。

周末周刊:喜欢表演是一回事,真正把它当作职业时,父母可能还有点顾虑吧?

王汝刚:我17岁去江西插队落户,我妈舍不得和独生儿子分离,在家对着台钟,在我火车鸣笛的时刻哭昏了过去……直到5年后,我才终于被照顾回沪,被分在上海金属表带厂工作。这是全民所有制单位,当时属于极好的工作,额角头碰到天花板(太幸运了),我到现在还能把一整张录取通知书全文背诵下来。

我爸妈当然希望我当工程师,但阴差阳错,1976年组织上培养我参加当时第一人民医院“红医班”培训,回厂当了厂医。我们厂生产表壳,需要金属切削,工人很容易伤到手指,所以我就学会了换药、打针。你看我的手(展示右手掌根外侧),一次被金属切了一道口子,鲜血直流,我按住伤口回医务室,用自己的左手缝合了自己的右手。

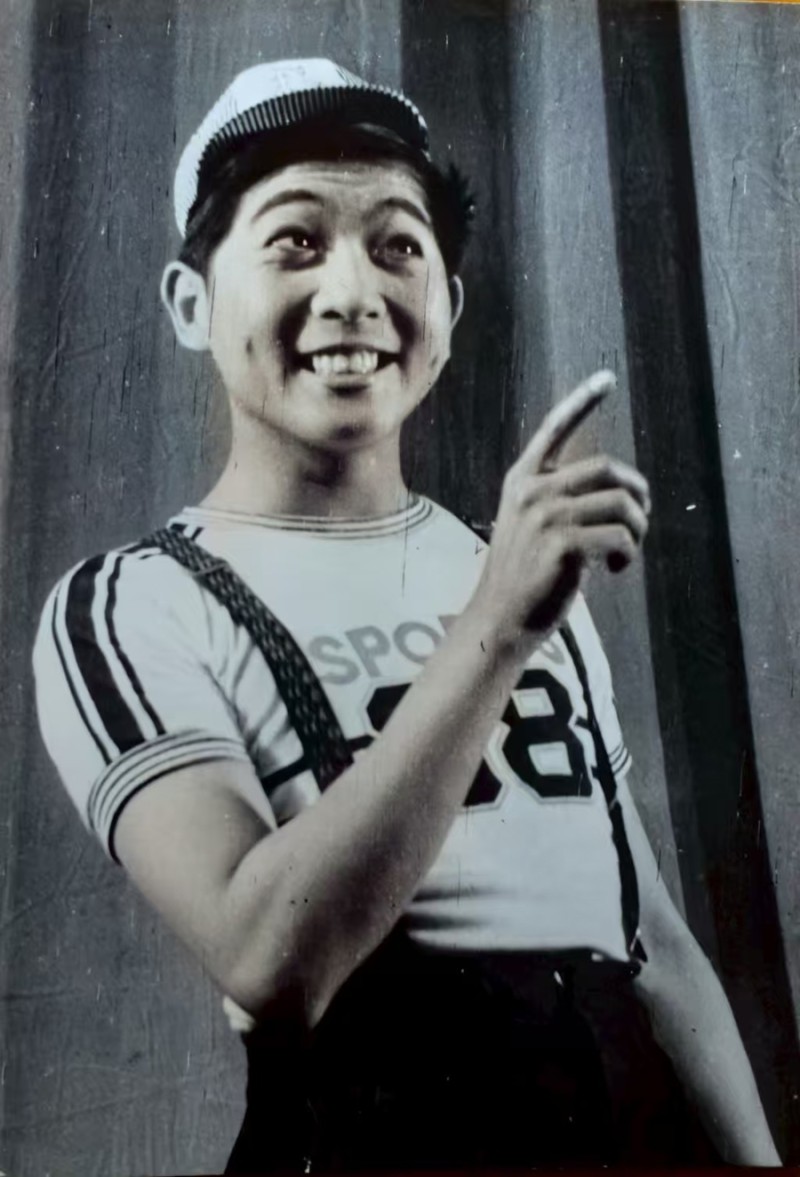

进工厂工作不久,我就在团支部和文艺宣传队里崭露头角。我和几个伙伴经常表演“三句半”,唱我们身边的故事。其他三位同事说的都是“正面话语”,最后半句噱头肯定都留给我,我的滑稽灵感源泉从此爆棚。

工厂在海宁路,对面的虹口区文化馆曲艺队招收爱好者,我去报名且被录取了。1977年,有了我真正意义上的登台演出,就是和滑稽界老艺人笑嘻嘻、张樵侬、绿杨、范哈哈等一起演出了滑稽戏《满意不满意》。虽然当时我只是在戏里演个路人甲“小无锡”,但我真是兴奋极了,还向导演申请加了台词。比起在医务室看到愁眉苦脸的病人,我最喜欢的还是上台说说笑笑啊。

《满意不满意》演了好几场,每天台下都坐着一位戴着大口罩、眼睛亮亮的老人,专注地看着台上,他就是滑稽界有名的杨华生。时隔不久,南市区准备恢复剧团,杨华生、笑嘻嘻专门来厂里请我去演出。我回家和爸爸说了改行的想法,被他一顿臭骂,他当时对演滑稽戏有偏见。没想到又过了几天,杨华生、笑嘻嘻专门到我家拜访,谈了他们“文革”时在牛棚的艰苦生活,又诚恳希望我爸爸能理解“劫后余生”的滑稽界对人才的渴求,把我爸爸都说得眼睛湿润了。等我回家时,我爸爸一改常态,语重心长,希望我去当演员,“一定要演得有出息!”

批评的背后是大家的期待

周末周刊:1978年您去南市区文艺宣传队报到时,也正是滑稽戏重见天日之时。当时,滑稽戏的演出一票难求,新戏纷呈。

1987年“五一”,上海人民广播电台播出《滑稽王小毛》,更是让全上海人都爱上了这个小上海。王小毛妈妈那句带着苏北腔的高喊――“小毛啊,乖乖,你家来啦”一响起来,整个八九十年代上海街道的样子、邻里之间的互动,还有家里傍晚烧饭的味道似乎都回来了。

王汝刚:今年儿童节,“上海故事汇”举办活动庆祝“滑稽王小毛”开播38周年,我作为“滑稽王小毛”的扮演者之一和“王小毛之父”编剧葛明铭去上海市群众艺术馆参加活动。当天虽然下雨,但还有140多位观众冒雨赶来,他们里面有七八十岁的老人,也有三四十岁的中青年,还有很多小朋友,跟着他们的祖父辈和父辈一起来回味“滑稽王小毛”。

从1987年到2012年,我们在25年时间里创作播出了1234集“王小毛”。这25年,是上海发生翻天覆地变化的25年,是我们演播者和倾听者共同构建的快乐时光。

当时我们的一些小品,就是根据上海报纸上的社会新闻改编的。我们的很多灵感,也来自电视台和电台的观众反馈。1992年春节,我和李九松在市里的团拜会上用上海话表演小品《夸浦东》,紧贴的就是上海浦东开发开放的时事新闻。这年10月,国务院批复设立上海市浦东新区。滑稽戏的繁荣和当时整座城市的蓬勃发展、上海人的奋勇精神息息相关。

王汝刚与沈荣海、林锡彪、姚勇儿四位“滑稽王小毛”。

周末周刊:您经历了滑稽戏的“闹猛”,也见证了它的困境。现在很多观众对于滑稽演员有一些批评,主要集中在演员们总是在带货、在电视里做广告,不是卖海参就是卖羽绒服。您怎么看这些批评?

王汝刚:我觉得每一种批评都值得感谢,因为批评的背后是观众对我们的关注和期待。说到做广告,我不反对演员“带货”,其实滑稽戏诞生之初,就是从沿街卖梨膏糖的小贩为了吸引大家驻足的“小热昏”发展出来的。上海解放前,姚慕双和周柏春、杨华生和笑嘻嘻等响档风靡上海滩时,也在电台里做节目的同时插播香皂、南货等广告。

我们滑稽戏演员经历过一个很艰难的时期。当时我们名为国营单位,但要自负盈亏,面对市场低迷的情况,我和演员说,“吃饭靠团里,创收靠自己”,在完成本职工作的前提下,他们可以自己接活动打开知名度。现在大家对滑稽演员的批评,不是对演员上电视做广告这个行为不满,而是对舞台上看不到更多好作品的期待和焦急。

周末周刊:您现在看短视频或者刷社交网站吗?

王汝刚:很少。

周末周刊:上滑、人滑现在也在社交媒体上有公众号,利用网络来推荐新戏信息。

王汝刚:滑稽戏和强势媒体一直都息息相关,姚周和王小毛的名气,是和电台互相造就的,电视收视率则和《老娘舅》《红茶坊》一起爆红。如今,网综捧出脱口秀,滑稽戏也要拥抱新媒体。我脱口秀看得不多,但我知道,好的脱口秀演员,最终拼的不是“抖段子”,拼的是思考模式和文化修养。

我们很多滑稽戏演员的基本功很好,上网对着镜头表达也没问题,但如果我们演的戏还停留在上世纪七八十年代,说的话停留在上世纪八九十年代,就不能吸引当下的年轻人走近。不是唱流行歌或者用最新的网络梗就是跟上时代,而是要说出当下大家的所思所想甚至所痛所怕,这方面,我一直鼓励我们团里的年轻人,要自己参与创作剧本,要多看书、多写。

最终拼的是文化

周末周刊:今天有一半时间您都在和我说普通话,您对说上海话这件事坚持吗?很多人认为滑稽戏演员就应该说有尖团音的“老派”上海话,您怎么看?

王汝刚:沪语是老祖宗的智慧,也是日常用语的汇总,像一座城市的灵魂和血脉。但我不认为有所谓“标准的上海话”。文化要发展,血脉要流动,沪语也是一样。上海是个移民城市,方言的发展和变化是随着实际生活的应用发生变化的。

在我看来,语言只要能听懂、能交流、能沟通,就是标准的语言。我对学习方言的态度一直都是“仔细听、用心记、大胆讲”。千万不要用条条框框去框死上海话,文化艺术与语言文字一样,都是在生活中流动着才有生命力的。喜剧的本质必须来自生活,生活就是不完美的,甚至有时就是粗粝的、充满突发事件的,但那是活生生的真实,不能把自己封在“标准”的教科书里。

王汝刚荣获“第三届上海白玉兰戏剧主角奖”的滑稽戏《明媒争娶》。

周末周刊:上海人民滑稽剧团与青艺滑稽剧团合并成立上海独脚戏艺术传承中心(上海人民滑稽剧团)后,团里有好多新生代演员本身就是新上海人。

王汝刚:对。滑稽戏植根于海派文化,海派文化本身就是兼容并蓄、海纳百川的。滑稽戏的要义不在于确认什么沪语才是地道的沪语,而在于用南腔北调切中时代精神,我们要壮大海派文化,就要广开门户。事实上,我们在上世纪80年代去外地演出时,就经常全程用普通话结合当地方言演出。

现在我们团里,有来自山东的小伙李国靖,他的相声说得很好,又会打快板,在社区表演时特别受欢迎。藏族姑娘达娃能歌善舞,她参与演出的滑稽戏《头等大事》观众反响也很好,还被邀请去上海戏剧学院给学生上课,这些都是我们未来的中坚力量。因此,我们吸纳新演员时,并没有把是不是本地人、是不是会说地道上海话作为最重要的事,最重要的是他们能不能让观众笑。

周末周刊:前不久我看到您用上海话现场“面试”上海大学研发的沪语AI大模型――“小沪”。当时这个出生4个月、迭代为2.0版的“小沪”表现力怎么样?

王汝刚:我问它,上海话里“小大姐”和“大小姐”的区别是啥?

周末周刊:小大姐是保姆的意思?

王汝刚:不错,小大姐是年轻的小保姆,大小姐是受宠爱的女儿。我教给“小沪”后,它即兴回复,用非常简练的语言解释这两种人其实是“一主一仆”,“击败”了现场90%以上的本地人。

周末周刊:据说以后这个更新版本将从“听说读译”升级到唱(沪)剧等,还可以当作沪语AI助手――助老语音服务,以及沪语主播、沪语语伴、沪语客服与沪语教学平台。

王汝刚:科技发展一日千里,我一直说,我们50后是非常幸福的一代,能见证生活里那么多新事物层出不穷。历史给了我们这个机会,看到这么多东西,拥有这样的眼界,所以就应该努力提高自己的智识,看得更远,眼界要更高。

其实说到AI这个话题,我们滑稽界很早就注意到了。上世纪90年代,我和李九松搭档演出《未来世界》,他扮演的就是智能机器人,我扮演的就是机器人的操作者,在指挥机器人做家务时闹出许多笑话。当时我们创作的时候,就是想消解观众对新事物的恐惧。

我现在在长三角的曲艺活动中担任一些工作,会在送上来的各种剧本中看到很多与数字时代、人工智能有关的题材。当你看到生活中很多人尤其是老人对这些新事物怀有抵触时,用笑声帮助他们去接受新事物,是一种很好的尝试。

周末周刊:所以特别需要“情绪价值”。我记得以前李九松老师说过:“什么是好的滑稽戏?师父跟我讲,观众看好戏回去开屋里锁,钥匙要断掉,才算成功,因为观众一边开锁一边回想:‘迭个赤佬倒蛮噱咯。’(这个人太可笑了)”

王汝刚:情绪价值可太重要啦,生活中的快乐很多,但要在舞台上让人笑却不易。

周末周刊:所以也有一种说法:喜剧是悲剧的最高表现形式。

王汝刚:不论是喜剧还是悲剧,是传承融合,还是创新发展,我们通过戏剧最终要表现的是人的奋斗和挣扎,人性的多面和矛盾,那些藏在每个人内心深处发人深思的哀与乐。

如何让别人产生共鸣、认同你,比拼的就是思维逻辑和文化。不管是传统的舞台演出,还是线上直播,我希望年轻的演员都要敬畏文化传承的力量。