“一岁”的艰辛与灿烂

――韩天衡篆刻的变革之路(下)

孙慰祖

三、法无定法 神遇迹化

在人们看来,不断在追求自我、追求变革,似乎就要与传统分手。但是韩天衡恰恰又从不轻薄传统,放言“反叛”。他对篆刻艺术本质规定性有着辨证的思考:“继承时不忘创新之旨,创新中不忘传统佳处,减少盲目性,防止走悬崖”。在他后来的创作实践中,他依然坚守着这一信条,

我认为书法篆刻艺术本质上是一种“复古艺术”,既不可能“现代”,也无法重新“打造”。“复古”是一种“有限复古”,创新也是“有限创新”。我想,韩天衡的“一岁”正是表达了“有限”这一意念。他的艺术梦中始终有“古”,也不忘有“我”,在“我”的元素逐渐强化的同时,依然有“古”。韩天衡在传古与出新两者关系中清醒地坚守着一条边界。

“不以一辈子反复早已熟娴的思路、技法为极则”。从韩天衡后三十年的篆刻创作的轨迹来看,不断拓展形式与技法的表现疆域,寻求自由王国始终是他的目标。这里有自然而然的“变”与自觉要求的“变”两种作用力的存在,以他的作品而言,后者的因素显然更为突出。

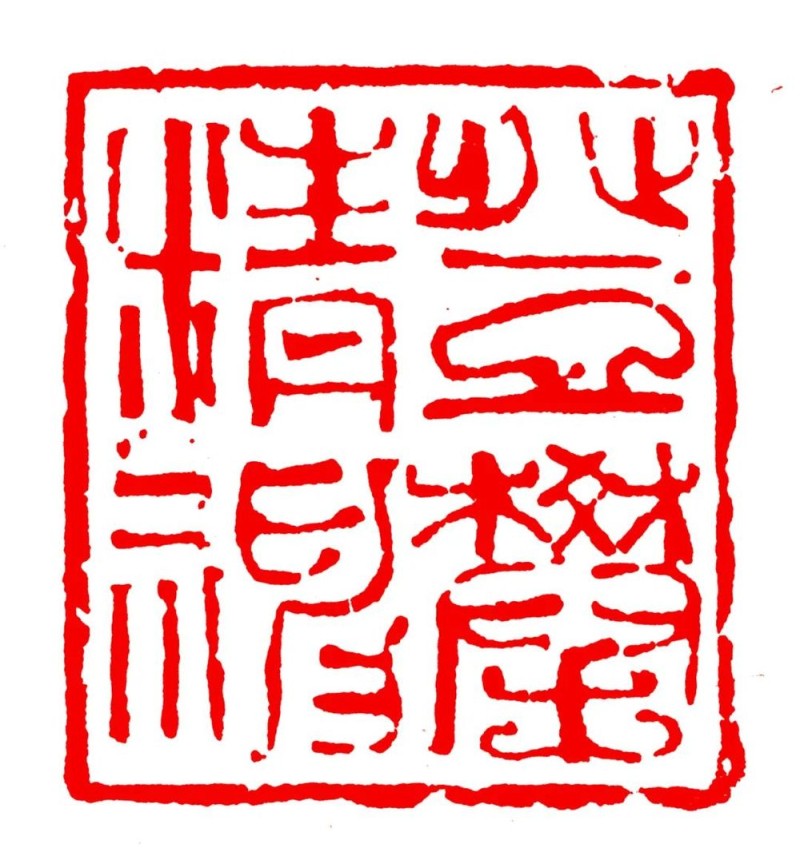

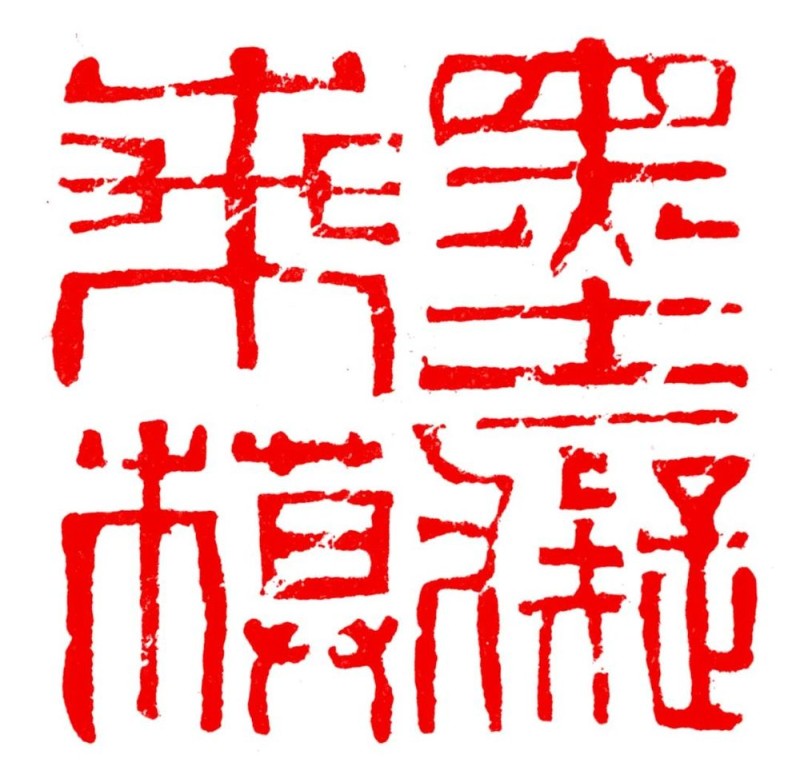

从20世纪90年代至2010年之间,是韩天衡由“知天命”跨越到“从心欲”的年岁。我们可以看到,他对传统“佳处”始终保持着敏锐的感知与接纳的状态。近世新出土楚简、中山王国文字对他此期的部分作品产生新的影响,不仅融入了他的圆朱文一路印式,而且渗入了他的鸟虫书印中(图12、13)。同时,在汲取过程中又以他个性化的篆法基调和用刀意图作出调和,出现了更为飞扬绚丽的神彩。这就使作品达致“终于变化”的境界。可见,艺术继承与创变不仅需要思想的主见,而且需要技术的支撑。

图12 民男

图13 擎日月

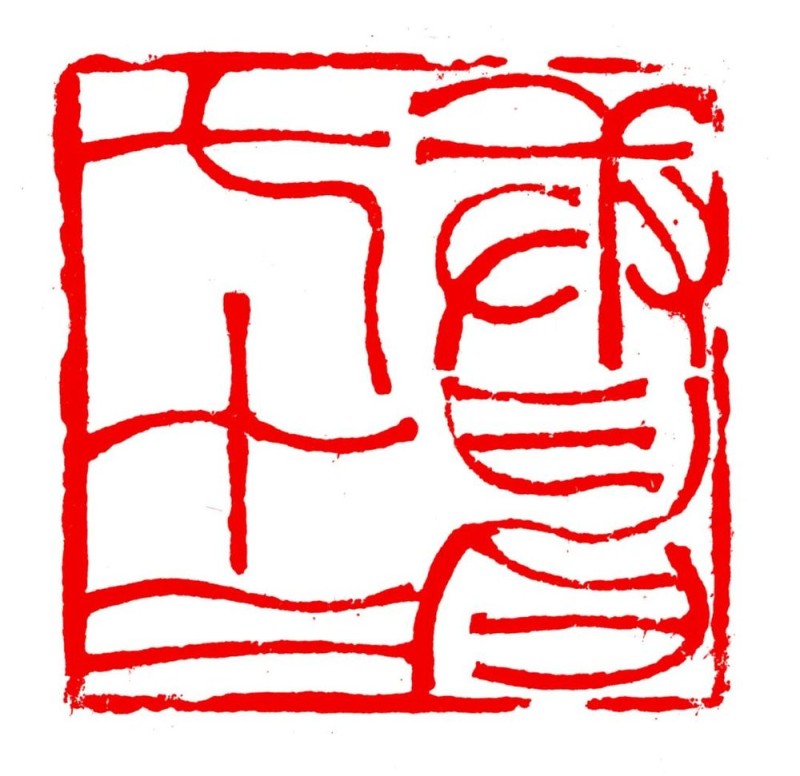

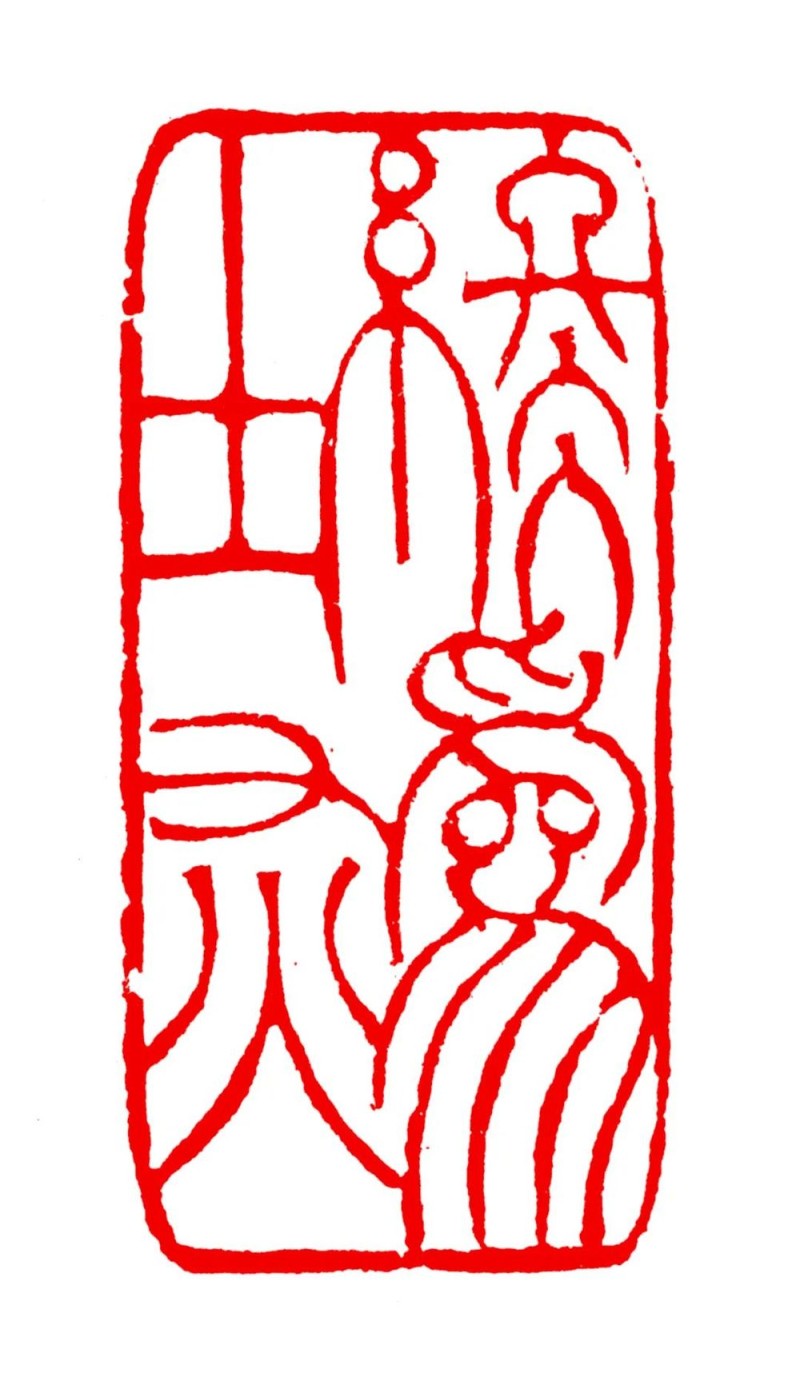

外形式的拓展仍然是韩天衡随时应变的表现,如古玺、汉玉印、官印、魏晋朱文、唐宋官印样式(图14、15),这些看似来自传统经典的印式却具有鲜明的韩氏烙记。即使在同一形式下创作同一印文,他仍然以竭尽变化为能事。在韩天衡2004 年以来出版的印谱中,我们看到了这样的表现:他在几年内以《如意》作为印文至少刻过13件作品,但或各取一式,或同式而变化形体,决不重复。这使得他的作品长期保持着一印一面,不断变化“出镜”形象的风格,给受众带来移步换影的新鲜感。因而,我们甚至觉得用某某“式”来归纳他的作品是往往词不达意的,只是在研究他的作品“来路”与“去向”时,我们又不得不借用这些习惯概念而已。

图14 古人思吾

图15 神畅

他的作品形式谱系在当代篆刻家中创造了一个极则。

他的篆刻之所以在形成风格以后仍然并未将几种招式固化为作品的标签,原因既在于深厚的传统底气给了他太大的驰骋自由,也在于他追求的不仅仅是一种创作完成感。他的艺术人生是动态的。他的劳禄,他的不甘平庸的性格,决定了不能放弃探索本身的乐趣和对柳暗花明又一村的美妙境界的憧憬,因而,他还需要不断地与创作的惯性对抗。

韩天衡的鸟虫篆印式集聚了他的唯美理想,在近几十年中成为受众追逐的“品种”,这客观上让他不断“重复”着这一印式的创作。然而恰恰在这一印式中,韩天衡的自我变革最为显著。从早年工稳雅秀到80年代的俊逸姿媚,是一次较大的自我调整。这一调整具有“破壁”的意义,在明代汪关以来的鸟虫书印体系中已经呈现兀然独立的风格,他仍然并未就此固化,在其后的创作中,他进一步追求布局虚实对比的强化和文字体态的变化,在原来以小篆为基本构型的陈规之外,恰如其分地引入了写实的鱼、鸟形态,甚至调动了更多的装饰性元素,后者其实是一种危险的尝试。但娴熟的正体篆书功力和草篆写意元素的支撑,终于使他得以与工艺化划出了一条分明的界限。

这样,在历来以匀满为审美趣尚的传统面前,韩天衡的鸟虫书印创作思路与形式的拓展,不仅打开了篆刻创作的一个禁区,也开阔了当代受众的欣赏视野。

可以看到,韩天衡在不断前行的同时,也在不断回顾,修正自已前行的轨迹。这一时期的创作,较之前一阶段而言,有两个走向是逐渐显现出来的:

1.汉篆入印的一路,无论白文朱文印式都由较大幅度地强调结体欹侧、笔画波磔和线条粗细转向平和、沉静、舒缓,结构移位的现象也大为减少,如果选择几组相同的印式作一比较,此种调整就一目了然(图16、17、18、19)。

图16 笔歌墨舞(1977年)

图17 神龟虽寿(2005年)

图18 登攀精神(约1980年)

图19 墨痴兰模(2008年)

此种“平正”走向可以看作是一种“复归”。它带来的特质是字态的气度更为宽博沉着,线条质感更为敦厚坚实,整体上的意境也臻于雄健宏大,一种充盈的真力和静穆之气从中透露出来。这也是作者对于汉印精种的一次重新诠释。由此我又想到韩天衡始终作为追求目标的“雄”。“雄”作为一个传统美学范畴,可以析分出“雄奇”“雄强”“雄健”等不同的品格,在这里,他似乎完成了由“雄奇”走向“雄健”的境界。

2.韩天衡这一阶段小篆朱文印的走向,似乎追求着另一种趣味,即更为遒健飞扬的动态。同样可以比较两组印作的差别(图20、21)。

图20 庚申七十二(1980年)

图21 终为土灰(2007年)

如果与他此期的篆书书风联系起来,篆刻作品中的印文体态演变与之存在着明显的联动关系。这一阶段,他的篆书结体方折与圆转互参互融更为浑然天成,而在他小篆朱文一类印式中,流美飞动的体势实际上正是他“草篆体”书写更为挥运自如的体现。

韩天衡小篆朱文印式和以楚简文字入印的作品(也包括鸟虫书印在内),抓住了两种字体的书法美学特征,顺势而变,追求的意趣是秀逸遒美而不是苍劲厚重,即他早年设定的求“韵”的境界,因而没有选择朱白文印字法一体化的定位,由此形成了韩天衡篆刻的又一个独特品格。

三十年后的韩天衡作品,以更为鲜明的“雄”与“韵”集合于一身而独标于世。

我们再来解读近三十年韩天衡篆刻刀法之变。

在韩天衡公开发表的谈论篆刻创作的文字中,对用刀技法的强调显然超过了谈篆法、章法的频率,这当然并不意味他对后两者忽视。恰恰相反,我们从以上所解析的几个方面来看,韩天衡对篆刻字法、布局的研究投入最多也最为出色。韩天衡曾在1995年撰写过《明清刀论》一文,其中谈到:“古来印说浩卷繁帙,皆以论刀法为畏途。”他之所以津津乐道于刀法之论,在于他要补上了历来实践家们论说刀法云里雾里、语焉不详的学理缺失,同时还因为这是他求变的重要的技术实破口。反而来说,韩天衡刀法的个性,是他篆刻作品个性突出的构成元素之一,但又是一般受众难以解读的一个元素。

他曾经对篆刻用刀提出刀尖、刀刃、刀背兼用的主张,这是他探索实践的独得之论,也与他的创作用刀风格不可分离。他的线条或敦厚华滋,或犀利劲健且韵律丰富,是运刀高度精熟而进入涉笔成趣、神遇迹化境地的表现。在笔意与刀意的交织上,他的运刀突破了明清以来印人大多崇尚刀法单纯性的程式。这一境界,又与他刀法的技术复合性有关,如果深入观察可以发现,他的运刀纳入了吴让之、钱松、吴昌硕、钱瘦铁等人的技术元素,合而为一构成了独特的风格。他的用刀性格的又一个独到之处还在于随不同印式而变化其用,配合每一件印作意境的设定,从而获得“意主乎笔,笔役夫刀,刀生其趣”的效果。

韩天衡刀法之变的起点,从工具因素而言,是由早年从师法使用薄刃窄杆刻刀改为宽口厚杆、近于吴昌硕式刻刀,时间约在60年代后期。其间为适应自已的个性和表现意图,对刻刀作了多种探索。进入80年代以后,又再由钝锋转用锐锋,以利于表现线条的细微效果。工具与刀法并不是同一概念,但却不能认为特定的风格与效果和工具变革无关。近十年来,他的朱文印和鸟虫书印线条锋颖更为明快,从刀法而言,“披削”的成分更为强化,使转精微与灵变的表现更为突出,与他运刀技法的不断探索有关,这似乎与年龄形成了一个反比。如果作一纵向的比较,这一表现在篆刻史上同样是一个少见的案例。由此可见韩天衡旺盛的创作与变革活力,也可见他不断挑战自我,不断追求今日之新的坚毅性格。

从另一角度观察, 韩天衡此期用刀风格中,逐渐消退的是80年代中期以前节奏强烈、起伏较大的现象,趋于沉着平缓,结合笔势适度收敛,线条表现更为厚实凝重,作品更具蕴蓄于内的张力。这也可以看作是新的层面上的修正和复归。

近十年来,在他的印作中多见《衰年攻艺贵放胆》《老夫努力》《坚忍不拔》等抒发心声之句,令人强烈地感受到韩天衡求变的意愿依旧勃勃于心。他不断地创出新的印格,如甲骨文入印,生机盎然的生肖图形印,打破横竖分隔和朱白界限的鸟虫书印,金文化小篆接入古玺样式,印面兼刻边款的朱白相间形式,参以北碑笔意的行楷书入印等等(图22、23),变式、变体、变法的思绪仍然汩汩而出。

图22 笃实

图23 色即是空

毫无疑问,韩天衡仍将“变”,包括对自已当下的修正和对新趣味、新意境的追求。“一岁”的尺度,对他而言似乎没有尽头。

四、衰年之变与“会意”创作探索

“衰年变法”是一个颇受关注的艺术人物话题。纵观韩天衡七十多年的篆刻艺术之路,一个显著的特质是:在这条路上他是一个不知疲惫的思想者和寻觅者。即便是在他跨过“不逾距”之年,个人艺术风格变革早已获得了引领当代篆刻大势的历史价值,他独特的技法语言已然成为当代篆刻创作学理构成的人生阶段,他仍然在思考中国篆刻未来可能的拓展,作出自己可能的尝试。

五百年来的文人篆刻借助古玺印这一物质外壳转身为中国独特的艺术样式,创作技法和审美语言不断地获得丰富、延展,极大地突破了古玺印所提供的现成框架与范式。篆刻艺术的发展不断构筑着自身的独立性。包括构成元素的充实与变革,包括不断主动接纳“印外”的艺术素材,不断引发篆刻文化内涵与美学价值的改变。篆刻走出了普世意义上“印章”的原始本质和形态范畴,正在继续向着与之不同的方向前行。站在当代的艺术发展高度来回顾早期文人篆刻,创作史上每一步突进都与某个个体有意甚至无意的作为有关。我们对每一步的创变与革新都有着深切的感悟。

篆刻作品表现于视觉审美。历史上篆刻创作风格与技法的重大拓展基本表现于视觉元素层面上探索,艺术表现力及其形式的“破茧”,仍然是当代印坛不断在积极探索的一个课题。

比如,将“形”的构造与印文文意的表达相互关照、协同和强化的创作探索,一直隐约地、个别地存在于一些印人的创作之中。70年代初,沙孟海曾创作了一件使用简化字的《临危不惧》,敦厚的楷书体态强调了“危”的视觉形象,令读者感受到一种沉重气氛。叶一苇多年研究“诗心造印”,在这一概念下,调动文字造型、构图等元素来突出印作中的诗心、诗意的文学表达。这些尝试都体现出当代印人对开掘、深化篆刻艺术审美功能、对探索篆刻作品可能承载更多文化内涵的一种积极追求。

让篆刻创作中建立于“形”之上而又呈现超出“形”的意味、感悟,调动多种技法形式对“文意”作出引申、渲染,使作品蕴含移情、联想的可能,是近十多年来韩天衡展开的一个探索。沿着这一创作思路他陆续发表了一批命之为“会意创作”的作品。

《心畅》,印文“畅”字大幅度夸张了局部体势,对文意作了富有形象感的强调;《愚公移山》以“山”的体势扩张包容其他三字,丰富了“移山”的意象,也增加了欣赏过程的趣味;《又一春》仍是韩天衡的鸟虫书印作,但作者为营造“春”的意象,对鱼、鸟的布置更为丰茂,“一”字以飞行的春燕形态表现,生机勃勃的气氛得到了渲染;《逆行者》(图24)在印形上作了突破常式的构想,向下的指示牌与“逆行”一词的形意互为呼应,令人读来生出一份会心;《抓铁有痕》是韩天衡较早发表的“会意”创作,细劲的线条不同于他一贯的的厚重坚实风格,但却是作者希望表达的“抓铁”之“痕”的视觉感受。这一类作品,拓开了篆刻审美的另一意境。

图24 逆行者

韩天衡在表现形式上对篆刻作品文字内容表达予以更直接的提示和强化,是对如何拓展篆刻艺术表现力作出的具有哲学意味的思考。

虽然艰辛的自我加压,韩天衡仍然兴致勃勃,他对此的表述是:“探索‘会意’创作思路,是我感到不能止步于以往的创变,即仅仅着眼于入印文字拓展,章法、刀法变革的这些总体上属于技法范围的突破。寻找文字内容与艺术表现更密切的融汇方式,想看看能不能为篆刻创作找到新的表现手段,至少在意趣、意境、情感表现上更为丰富一些。”韩天衡同时对此又十分冷静,他表示自己的这些“会意创作”仍然只是个人的探索,这一手法也并非在创作中普遍适用,它的价值也许在于提供一种选择、一种思考。

韩天衡的探索无疑是衰年思变的又一生动表现,同时也表明他仍未满足于以娴熟的成式延续自已的创作活动,他依然保持着旺盛的探索欲望与活力,保持着对这门艺术深沉的热爱。这些作品所体现出来的思想的敏锐、形式的丰富、技法的精诣,也足以在文人篆刻家创作史上成为一个孤例。

篆刻实在是一门孤高的艺术,即使在今天的热闹场境中依然没有多大的改观。我们可以设想,以韩天衡既有的作品风格体系和社会定位,他已经拥有了足够的高度与厚度,如果当下的创作转为守势,对于多数受众来说,评价并不会有多少改变;以他既有的名望和年资,他的篆刻依然拥有同样的受众――哪怕一件不假思索之作也足以博得受众的无量欢喜。那么,韩天衡殚精极虑地自我修正,不断为自已设定新路标,意义在哪里?

韩天衡是一个虔诚的理想主义者。在他的篆刻世界里,他不会不明白自己几乎是一个独行的思想者和行走者。他的唯美理想驱使他不息地向着无人之境前行,而不以受众的满足和艺术群体的赞声为追求的终点,自已的脚步与心中的愿景“都在向前奔驰,目标总是那样地迷惘遥远”,这个过程在他内心是充满愉悦的。

他一如既往地保持着对艺术的敬畏和对受众的真诚,乃是一个大家的良知。

我曾在《韩天衡与当代篆刻》一文中写过这样一段感言:

由此我想到,艺术家一生的创作状态构成一条自然的曲线,但这条曲线的峰值及其宽度却人各相异。如果将韩天衡时下的创作状态放在文人篆刻史中作一观照,我们不难看到,完成个人风格体系的构造而后持续近五十年依然不断地追求精进、修正自我的勃勃态势,在印人谱系中并不多见。对于韩天衡来说,既是自身坚毅、敏慧的禀赋使然,也不无造化之功。

韩天衡的“创新”实践及其目标的设定,在当前艺术圈浮躁迷乱的时风之下,无疑是一个大道至正的典范;他对于“万岁”与“一岁”关系的逻辑认知,决定了他走出的是一条传统与创新并轨前行的艺术路线;他为了“一岁”而作出的坚定不懈的奋斗,奠定了文人篆刻史的一个新高度,使得任何当代对象的比附都显得无力而多余。

2015年7月26日凌晨完稿于甬江南苑客

2025年4月1日夜补正于海上可斋

(作者系西泠印社副社长、中国美术学院博士生导师)