在数字化浪潮席卷全球的今天,艺术的保存、传承与推广正面临前所未有的机遇与挑战。传统纸质文献与实体展览,受限于时间、空间以及自然老化的影响,艺术家的作品和精神往往难以完整传承。雅昌艺术家数字文献系统,以先进的数字化技术和专业服务,为艺术家、研究者、收藏家及艺术教育提供了全新的解决方案――将艺术作品转化为可永久保存、可研究、可传播、可增值的数字资产。

崔如琢艺术数字文献系统采用IT科技手段,整理、保存和管理艺术家的作品、出版著录、展览活动、创作经历、艺术评论、市场情况等相关文献资料,超越空间和时间,让艺术家的艺术生命、艺术精神作为人类的永恒财富,得以保护、传承、利用和创新。该系统包含八大模块:艺术家介绍、作品馆、展览馆、图书馆、影像馆、资料馆、社会荣誉、社会公益,构建艺术家的线上数字艺术馆。各模块根据不同应用场景,以多元形式展示,并拓展出丰富的数字化功能,提升艺术文献的管理与展示体验。

3000+作品典藏:艺术脉络尽收眼底

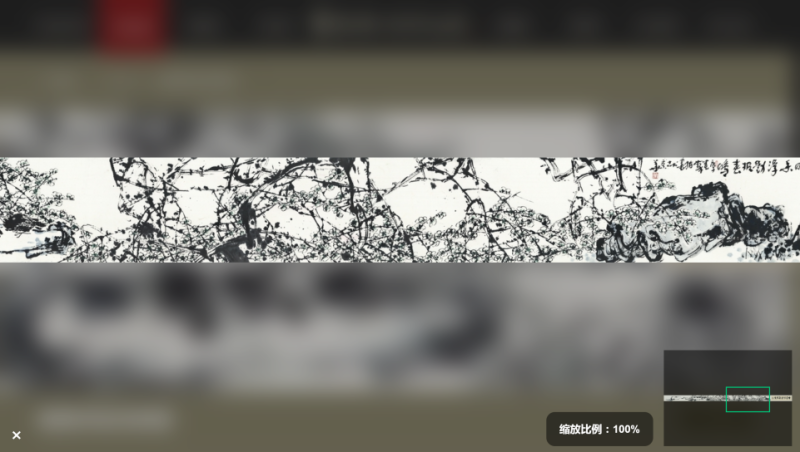

艺术数字文献系统收录了崔如琢先生超过3000件作品,通过高清图像采集与大图精览技术,用户可以近距离观察每一幅作品的细节,从笔触、材质到色彩层次,都能做到足不出户、精准感知。

作品按创作时间、题材、材质、技法、形制等分类,同时支持与出版物、展览、影像及资料关联展示,让观者不仅能看到作品,更能了解创作背后的故事与脉络。同时,支持AI智能检索、精准找到想要的艺术作品,无论是学术研究还是艺术爱好者欣赏,系统都提供了最直观、最完整的艺术信息平台,让崔如琢先生的艺术生命得以数字化永恒保存。

公益捐赠存档:彰显艺术家的责任与担当

崔如琢先生长期投身社会公益,积极进行艺术捐赠。系统特别设置“社会公益”模块,全面记录艺术家的捐赠作品信息及公益活动,包括作品捐赠、公益展览、慈善拍卖等。

通过数字化手段,每一件捐赠作品都能在系统中精准追溯其去向、收藏机构及展出记录,形成公开、透明的数字档案。这不仅凸显艺术家的社会责任,也为学术研究、博物馆展示及文化传承提供了可靠的数据支持。通过数字化手段,将艺术家的公益贡献永久记录,让社会各界了解艺术家在推动文化发展和社会公益中的实际影响力。

上亿元作品集萃:价值链条完整可追溯

系统覆盖崔如琢先生上亿元级别的重要作品。每件作品均附带详细的创作背景、展览记录、拍卖数据及收藏信息,形成完整的数据链条。

借助系统的智能检索与数据可视化功能,用户可以快速查询作品流转轨迹,分析市场价值,甚至进行学术研究和艺术投资决策。艺术作品从创作、流通到收藏的全过程均有数字印记,极大增强了艺术市场的权威性与透明度,使文献系统不仅是艺术传承工具,更成为文化投资的重要参考平台。

极致细节体验:大图精览赋能艺术研究与市场

系统采用十亿像素高清扫描与大图精览技术,让每一处细节纤毫毕现,几乎媲美亲临原作。用户可以自由放大,观察笔触纹理、色彩渐变和材质特征,感受艺术之美的细微处。这种技术优势不仅提升了作品的数字化观赏效果,更在学术研究与市场应用中发挥着关键作用。

在学术研究层面,大图精览让研究者能够精确分析笔法、结构和色彩运用,追溯创作脉络,深入探索艺术家的风格演变与思想表达。系统还整合展览、出版、评论、手稿及影像等多维度资料,构建完整的研究资料库,为学术成果的产出提供坚实支撑。

在市场应用层面,高清数据与作品档案深度关联,集中展示拍卖记录、收藏信息与流通轨迹,为藏家、机构及投资者提供权威参考。大图技术的真实性和完整性,也为作品真伪鉴定、版权保护和市场价值评估提供了可靠依据,使艺术品流通更加透明、安全。

同时,系统还支持多场景拓展:虚拟展厅带来沉浸式观展体验,知识图谱大屏帮助观者直观理解艺术脉络,移动端H5页面则让用户随时随地与艺术互动。

教育新境界:高清分辨率推动艺术课堂革新

在教育领域,崔如琢艺术数字文献系统的高清分辨率功为教师、学生和研究者提供了全新的学习体验。

在课堂应用方面,学生通过大图精览观察笔触与色彩过渡,深入理解艺术手法;教师结合系统内的创作背景与展览资料进行案例式教学,实现“从欣赏到理解”的转变。

在博物馆与美术馆应用方面,结合互动展示与知识图谱,让观者在沉浸体验中获取作品的学术与历史信息。

在线上教育应用方面,支持虚拟展厅与移动端访问,助力远程学习与数字课堂建设,让优质艺术资源惠及更广泛的学习群体。

高清分辨率与多场景教育应用的结合,让艺术教育真正从“看得见”走向“看得懂”,推动教育模式的革新。

结语:

崔如琢艺术数字文献系统以科技为支撑,以数据为桥梁,实现艺术作品从创作到传承,通过数字化手段,让艺术家的创作脉络、学术价值、市场成果与社会责任完整地被记录和传承。

在数字文明与文化自信不断增强的今天,这一系统的建立,不只是对艺术的保护,更是对人类文明记忆的延展,让艺术家的生命与精神超越时光的限制,以数字化形态焕发新的活力,成为可以永久保存、持续传播并不断增值的文化财富。艺术因科技而永恒,文化因传承而生生不息。