为致敬海派艺术大家韩天衡先生八十载孜孜LL的艺术求索,全面呈现其融古铸今的卓越成就,“长绳系日――韩天衡学艺80年回顾展”正在上海韩天衡美术馆展出中。

“上海韩天衡美术馆”微信公众号将陆续刊载学者文章,带大家更深入地了解韩天衡先生的艺术成就。

军魂铸艺魂――谈谈韩天衡先生之“军旅情节”

杨祖柏

八一前夕,陪同一位老部队战友前往嘉定参观韩天衡美术馆。在步入艺术足迹馆时,战友惊喜地说:韩大师也是当兵的?他翘着大拇指望着那张身着水兵服的照片――“帅哥!”,他又看到一张韩天衡老师蹲在地上书写黑板报的照片说,“韩老师也喜欢办黑板报?也是电影放映员?”战友微笑着说:“你和韩老师真有缘呀!当过兵,在部队办黑板报,喜欢书法篆刻,而且都是电影放映员”。或许真是有缘,我参军在武汉空降兵部队,后来部队推荐到上海空军政治学院学习,毕业后被学院作为优秀学员留校工作。于是,使我有机会拜见先生,后来这份“缘分”,发展至师徒关系,当然,这种“结缘”应归结于一种情节,那就是“军旅情节”。

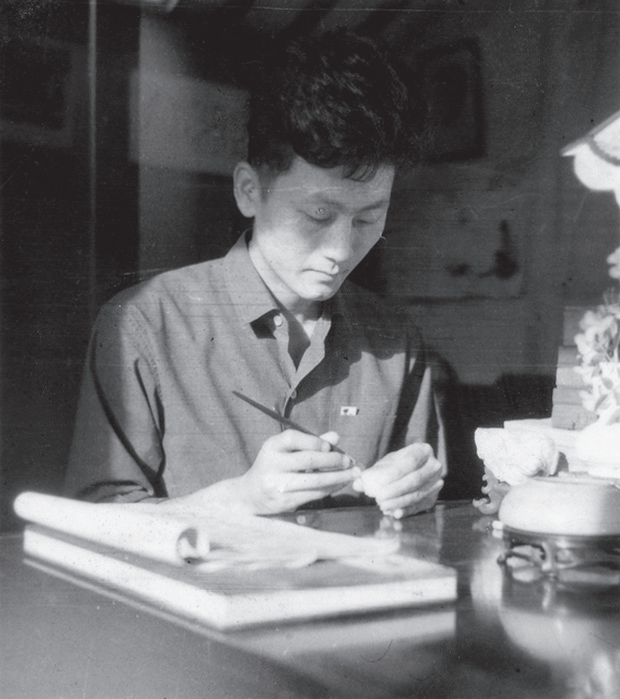

韩天衡先生在部队治印

记得我第一次见到先生的时候,是在1993年春节前夕,学院在文化中心举行迎接上海市“双拥”春节慰问团。当时,先生是作为首批“全国军地两用人才先进个人”的身份出席活动的,这一情景至今都让我记忆犹新。

说到 “军旅情节”,对于一个当过兵的人来说,绝非过往云烟,而是始终流淌在血液里,贯穿于言行中,乃至他的艺术创作、为人处世和教导后学的方方面面。我跟随先生已有20多年了,说心里话,每次立于先生的面前,那多年烙印在骨子里的军姿总会不由自主地绷紧,右手微抬的冲动,这可能是当兵人的一种本能,从心底向老师致以最深军礼。由此,我想从三个方面谈谈韩天衡先生之“军旅情节”。

一、十年淬火,锻造出品格底色

先生是1959年入伍,我是1979年入伍,我与先生相差20个年头。先生早在东海舰队温州水警区服役,后调至上海东海舰队总部,义务服兵役10年,这也是当年为数不多的“老兵”了。10年的军旅生活不是简单的经历堆积,而是彻底的人生塑造。从新兵到老兵,对一个青年人来说就是人生之“转变”,从一个普通工人向士兵的转变;从一个百姓向军人的转变。严格的军事化磨砺形成的品格,是与一般职场锻炼出的特资是有着本质区别的,先生所属的兵种是海军水面舰艇部队,其具体专业岗位是操舵手。他从操舵把,打水砣到测航位多个岗位锻炼,而且,每一个岗位他都学习得相当认真仔细,操作得相当熟练,每当他在精准地复诵着舰长下达的舵令时,艇长总是用赞许的目光注视着他。

先生曾说,他刚入伍时就上军舰出海训练。的确,出海训练对一个新兵来说是一次严峻的考验,海上风急浪高,很容易产生晕船呕吐。他说,当时晕船呕吐真是把黄黄的胆汁都吐光了,连胃里的血都吐出来了。但他没有退缩,没有叫苦,依然坚忍着。 先生还经历了一次“历险记”,那是在1962年7月,温州遭遇强台风突袭,河水暴涨,湍急的河水注入瓯江,没想到捕鱼用的一大捆毛竹由于泄水流急,挣断缆绳,顺流而下。当时,正在中队值班的他见此情景,不顾危险,跳入河中,企图想把那一大捆毛竹推向岸边。谁知水流湍急,将他和毛竹一起冲向闸门。比较幸运的是正好被赶去饭堂吃饭的战友发现,才避免了一场事故的发生。每当听到先生回忆起这段历险记时,我们都由衷的感到敬佩。

出海训练是艰苦的,尤其是在执行任务时,舰艇上实行的都是全天候值班。训练结束后才能靠港休整,轮换休息。在这种强训练的节奏下,先生只能利用一些点滴休息时间学习书法篆刻。后来,他的艺术才能被水警区的首长发现了,不到两个多月,先生就选调到了水警区俱乐部搞宣传。我在部队也在俱乐部工作,俱乐部相对连队来说,有更多的自学时间。

韩天衡先生在部队创作

军人就是执着。当时,先生所在部队是每两个星期放半天假,他就充分利用这个时间,一早乘公交车到30多里远的温州市区方介堪先生住处求教。后来,方先生还为他介绍了时任温州图书馆馆长的梅冷生先生。梅老是一位爱才惜才的老师,他为先生提供了许多学习方便,让他查阅图书馆收藏的珍贵古碑帖、古印谱等,还将当年用金条购回的古谱,破例让他带到部队去勾摹研读。在温州四年,先生仅秦汉印就临摹了3000方。十年的军旅生涯,那严苛的军事训练、海上生活以及战备执勤,真是淬炼了先生那股认真、严谨的工作作风和勇于担当的责任感,为他后来在艺术之路上铸就了人生的品格底色。

二、刀笔为枪,彰显出军人风骨

1965年,先生在《新民晚报》发表了他创作的第一首诗《寄越南兄弟》。那时,先生正在部队服役,听闻美国出兵侵略越南,受到全世界声讨,越南请求中国支援,毛主席决定向越南提供全面无私的援助消息。他激动不已,本能驱使他铺开纸页,写下了这首诗。虽然这不是枪杆,但却以笔锋为刃!40多年过去,当先生将其毕生珍藏的历代书画、印章、文玩和个人书画印作品1136件,全部捐赠给了国家时;将政府为他个人慷慨捐赠奖励的2000万元人民币设立上海韩天衡文化艺术基金会时,此时,世人方懂,那当年纸间的风骨,早已熔铸为守护文化文明的永恒战壕。从部队到地方,改变的是“战场”,不变的是那满腔滚烫的担当。

2013年10月,韩天衡美术馆在上海市嘉定区开馆,该馆是先生最大的公益作品,也是他将文化传承视为新的“战场”。建馆来,先生资助了70多项公益艺术活动,开办了“天衡艺校”培养新人。2016年3月,嘉定双拥艺术培训基地在韩天衡美术馆挂牌成立。目前,该基地定期为部队官兵开展书法篆刻和绘画培训活动,已成为上海引领文化拥军的示范单位,成为嘉定双拥文化传播的品牌。先生说:我是军人出身,想力所能及地为军地两用人才技能培训注入文化元素。2022年,韩天衡文化艺术基金会又向华东师大教育发展基金会捐资100万元人民币,在美术学院书法系设立“韩天衡奖学金”。2023年9月,先生又携其家人再次捐赠出他73至83岁之间所创作的书画印精品22件(套),填补了韩天衡美术馆藏品中的缺环。

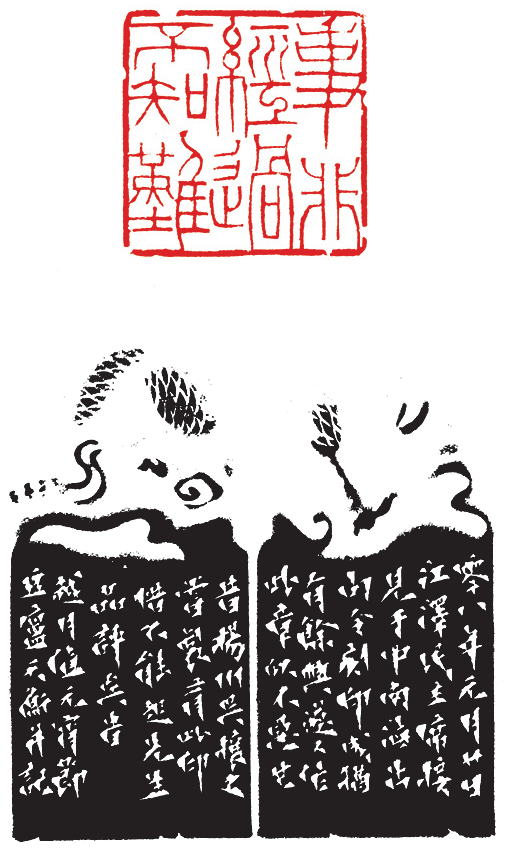

今年,是先生从艺80周年,我们无论从他绘画、篆刻、书法作品中,还是从他热心社会公益活动,师资培训、社会捐赠等,我们都可以深刻感受到先生骨子里的那种军人精神内核与家国情怀。印如其人,书如其人,画如其人,先生的作品也充分彰显着军人的情怀,将军人的气质融入于作品风格中,其篆刻以雄浑、刚健、磅礴之气与军人阳刚、豪迈、坚毅气质有着深刻映照。作品“看尽江湖万千峰”、“奇崛”、 “万毫齐力”、“愚公移山”都体现着那种雄强之气势;那开派之风的草篆书法,如,李白《秋浦歌》、毛泽东《十六字令》之一“山,快马加鞭未下鞍。惊回首,离天三尺三。”行书作品“清虚淡泊,归之自然”,“奋进新征程,礼赞新时代”,巨幅草书“涛声”等都蕴含着一种军人气节。以及先生笔下的苍松修竹,绝非寻常的草木,那松柏好似以水墨为戎装,挺立在宣纸上的精神兵团,他的勾勒如凿岩,以篆籀金石之力劈出松干,风骨铮铮,尽显军人风骨。他画的修竹,墨叶似刃锋交击,竹枝在狂风中弯成满弓却寸节不屈,恰似当年舰艇上迎着台风站成雕塑的水兵,宁断不折的骨气穿透纸背。

其实,许多养成往往都是在青年时不知不觉中形成等。先生曾用过“平戎阁”作为斋号,这个斋号是他在部队时读陆游诗受启发后给自己取的第一个书斋名,现在看来,年轻时的他就有着常人没有的雅致,它蕴含着一种对军旅生涯的深厚情感,也是部队情节在先生篆刻作品中的直接体现。1982年,先生受邀编写一本《历代印学论文选》,要求他在规定的时间里完成,这在一般人眼里也是不可思议的,但是,先生在时间紧任务重的情况下毅然接受了挑战。每当我们读到《韩天衡评传》时,那一幕幕感人的镜头总是时时印显在脑海里,每天背着那只军用水壶,带着两个高庄馒头,伏案研读史料的情景。军旅生活养成了先生那种坚韧的性格和勤奋的作风,这种勤奋与坚持也始终贯穿于他的艺术生涯,使之不断登攀着艺术高峰。

韩天衡先生作品 平戎阁

三、薪火相传,映照出老兵本色

在部队有这样一句话:带兵之道,即育人之道。10年的军旅生涯,使先生养成了一种严谨的部队作风。他从20世纪60年代末就开始收徒教学,将课堂视为练兵场,传艺如带兵。他认为,带“兵”,不带就算,要带就带出像样的“兵”。为了便于大家学习,1980 年先生出版了第一本著作《中国篆刻艺术》,这本书是他在部队学习篆刻的体会积累。如今“韩家军”弟子已有300多名,遍及海内外,其中当过兵的弟子就有20位。有的学生已成为中书协、省市书协主席、副主席、秘书长、专业委员会主任和副主任;有的已成为当代书画篆刻名家、精英等。

先生在传艺育人上,有“三不”铁律:不收学费、不问近远、不藏私技。这三条铁律,恰似他军旅生涯锻造出的“带兵”之道,也彰显着老兵情怀与至高的精神境界。当年,为了便于弟子集中教学,他将每月15日作为教学日,将自己几十年的金石心得倾囊相授。先生课堂之外,家门也为弟子敞开,弟子携习作叩门,他常搁下自己创作,一讲数小时。在指导弟子作品时,先生是反对学生那种机械模仿的,他鼓励学生要养成一种独立思考能力和艺术创造能力,而非复制他人的创作。先生在看到有的弟子在篆刻创作上缺乏一种胸有成竹之势,他指出,用刀要讲究气韵贯通,每一道刻痕都应蕴含着一种不可撼动的秩序与庄严。他说,刻章如打仗,每一刀都得有胆魄与担当。有时他看到个别学生一味的模仿,也会严厉地批评,这样照搬照抄岂不成了复印机了吗?他常对学生说:学习要耐住寂寞,不要今天拿起刻刀,明天就想成名,后天就想名扬天下。艺术要消化、吸收、演绎,沉下去,有一个漫长的过程。

韩天衡先生作品 事非经过不知难(2008 年)

老兵情怀已在先生身上化为最质朴的担当,他常常感慨道:我这辈子最幸运的就是遇到对我非常厚爱的师辈。早年家贫,父亲产业被日本鬼子炸了,老师非但义务教我,还送我毛笔、刻刀、纸张、砚台等。他在部队时,领导和战友也对他的艺术爱好给予支持和帮助,让他铭记于心。他说,我实在没有办法回报这些恩师和部队首长,所以只能用义务教学生来回报他们。这些学生有了成绩,我非常欣慰,感到对得起我的老师和部队的培养。的确,这部队情怀早已融入到先生艺术生命的血脉深处。

作者简介

杨祖柏,1962年7月生,籍贯四川简阳。别署简斋、柏铁,号海上刀郎。西泠印社社员、中国书法家协会会员、第五届上海市“德艺双馨”文艺工作者、上海市书法家协会刻字和硬笔书法专业委员会副主任、上海市嘉定区文联顾问、嘉定印社社长、上海市韩天衡美术馆研究员、海上小刀会成员、浙江闲泉印社名誉社长。