中华鲟是一种比恐龙还古老的物种,在地球上已经生活了1.4亿年,被称为“国宝”“水中的大熊猫”。然而受多种因素影响,中华鲟自然繁殖目前已陷入中断,正面临严峻的生存挑战。今天(9月28日),中华鲟迁地保护20周年纪念活动在北京海洋馆举行,记者了解到,随着迁地保护工作的开展,中华鲟的人工繁殖和放流工作已经取得积极进展。

中华鲟人工繁殖和放流工作

取得积极进展

在今天的纪念活动上,北京海洋馆与中国水产科学研究院长江水产研究所正式签署合作协议,将在中华鲟人工养殖的技术交流、种群管理和公众教育等领域进一步深化合作。

迁地保护,指的是把生存和繁衍受威胁的野生动植物,迁移到天然分布区以外的自然生境或人工环境进行保护。从2005年起,中国水产科学研究院长江水产研究所和北京海洋馆联手,将中华鲟从长江送至北京海洋馆进行康复、疗养和保育,至今已先后保育了中华鲟约300尾。

记者了解到,中华鲟迁地保护20年来,有效保护了中华鲟的种质资源。到2024年,年度繁育中华鲟苗种已达60万尾以上,累计放流中华鲟近450万尾,放流回捕存活率接近99%。

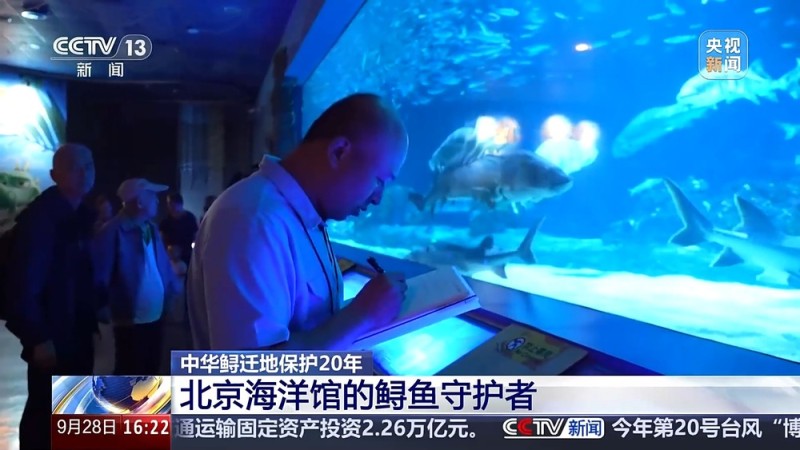

北京海洋馆的鲟鱼守护者

自2005年,北京海洋馆与长江水产研究所携手启动中华鲟迁地保护工作以来,作为中华鲟的“疗养院”,北京海洋馆先后参与了近300尾中华鲟的康复和保育工作。一批顶尖的养殖工作人员,像保姆一样照顾关爱着这些国宝鱼类,中华鲟的保育工作究竟是如何进行的呢?

在北京海洋馆的国宝中华鲟展缸里,养殖员贺萌萌正在与中华鲟进行伴游,不久前海洋馆刚刚给22尾中华鲟进行了集中体检,体检中发现两尾中华鲟性腺开始发育,养殖团队对它们进行了特殊照护。

贺萌萌工作至今一直在跟中华鲟打交道,通过每天不间断地喂食和水下互动,她已经与这些国宝鱼类处成了朋友。

北京海洋馆作为中华鲟迁地保护的重要环节,20年来打造了无微不至的“保姆级”保育方式。在中华鲟展缸前,养殖主管王彦鹏正在进行每天两次固定的鱼况观察,大到中华鲟的游速、状态,小到每分钟呼吸次数,都需要精细地记录,每尾中华鲟都有自己独特的健康档案。

王彦鹏有个外号叫“鲟鱼爸爸”,他自嘲说他每天都要把这些中华鲟里里外外、上上下下看上好几遍,每个细微之处都不会放过,比看自己的孩子还要仔细。其中他最关注的是66号中华鲟,这是目前世界上唯一一尾仍然存活的、人工条件下性成熟的野生中华鲟。十年前,这条鱼第一次在长江被发现时状态很差,是王彦鹏亲自接它到海洋馆来疗养。

经过十年的护理,66号已经成为北京海洋馆体形最大的中华鲟,也是最高寿的中华鲟之一,工作人员给它起名“厚福”,取“大难不死、必有后福”的寓意。20年来,北京海洋馆陆续参与保护的中华鲟中,已有多尾被放归了长江。

保护与科普融合

让更多人认识国宝鱼类

为了让更多人了解中华鲟的生存困境,北京海洋馆还启动了多种创新科普活动。从互动小游戏到展板展示,向公众传递中华鲟保护的同时,让每一位游客都能成为保护“国宝”的参与者。

在北京海洋馆的中华鲟展厅,科普部工作人员程然,正带领记者做中华鲟洄游产卵的小游戏。

中华鲟的科普工作启动于2019年,程然告诉记者,人们对中华鲟普遍的不了解,是启发他们开展科普工作的原因。

五年来,北京海洋馆的科普团队,制作了很多科普展板和小游戏,每周都会在展馆举办一次中华鲟主题科普,每年还走出去,到学校中举办四五次科普活动。

(总台央视记者 王晨 杨小刚 赵鹏)