从2003年杨振宁回到祖国,他在清华园,生活了22年。10月18日,这位世界著名的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者、中国科学院院士,走完了103岁的人生旅程。从小长在清华园,爬过每一棵树,耄耋之年又回到这里,他的人生,看似走了一个大圈。但杨振宁多次表示,这不只是回到原点:因为他在这里,找到了“这辈子最后一件值得做的事情”。

杨振宁:你如果问我,说杨教授现在在物理的研究,还在不在做第一线的工作,我已经不再做第一线的工作。在我这个年纪,不容易带学生再“冲锋陷阵”。我能够给他们一些方向上的指引,我觉得是我可以做到,我一定要必须做的。

1996年,清华大学开始筹建高等研究中心。杨振宁虽然身在美国,但欣然应允担任名誉主任,通过几十封邮件,为中心奠定了发展规划。回国定居后,他不但很长一段时间不领年薪,还把自己一栋美国房产捐给清华,筹措资金。受到他的感召和邀请,著名数学家林家翘、首位获得“图灵奖”的华人科学家姚期智等,相继回国任教。由于资源有限,杨振宁一直引领年轻学者,把力量集中到更有前景的领域上。

杨振宁:要看哪一个方向,将来有发展的可能,哪一个方向已经是强弩之末了。我们选择的方向确实是后来的十几年,以及现在都是重要的方向,比如凝聚态物理,比如冷原子物理,尤其是薛其坤教授领导的,关于反常量子霍尔效应,这个绝对是诺贝尔奖级的贡献。

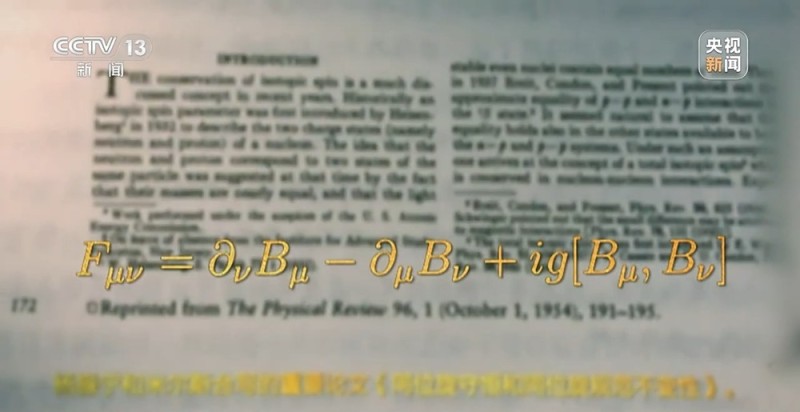

1957年,杨振宁和李政道,成为最早获得诺贝尔奖的中国人。当时,杨振宁只有35岁。从小就是数学天才,1938年,16岁、读高二,考取西南联合大学;22岁,取得清华大学物理系硕士,成为留美公费生。知名物理学家泰勒是他的老师,还与爱因斯坦、奥本海默一同工作过。1954年,杨振宁和米尔斯提出的“杨-米尔斯场理论”,为基本粒子理论带来了重大革命,后人沿着他们的方程式,产生了七个诺贝尔奖。

杨振宁:如果你问“宇称不守恒”是不是当时十年之间最重要的文章,我想这是当之无愧的。可是我想你去问内行人,现在所有的人都认为,“规范场”的重要,是世纪性的重要,它要长期下去,到21世纪,到22世纪还是重要的,因为它把一个基本的原则给找出来了。

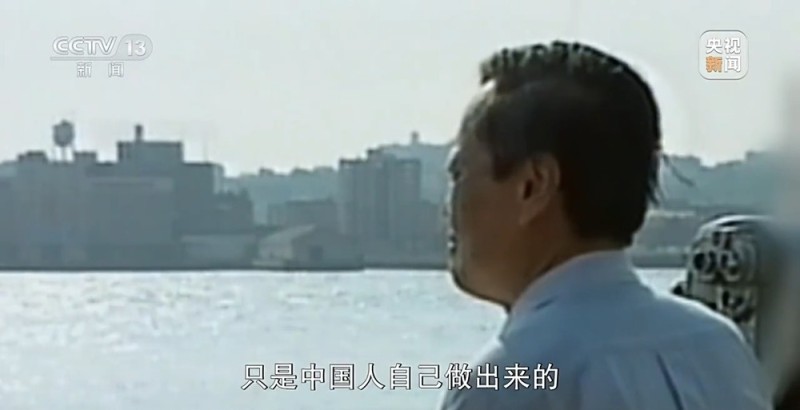

1971年,中美通过乒乓球,外交破冰。杨振宁看到消息后,颇为振奋,毫不犹豫,他成了美籍知名华人学者中,访问新中国的第一人。此次回国除了父母,他最想见的就是与他一起长大的好友邓稼先。邓稼先是原子弹理论设计负责人,1964年,中国第一颗原子弹爆炸成功,美国报纸传言,有美国人参与了设计。杨振宁迫切地想从好友口中知道,这不是真的。在收到邓稼先的回信“没有美国人参与时”,杨振宁抑制不住激动,跑到洗手间哭了起来。

杨振宁:我不知道现在的年轻人懂不懂,在我长大的时候,在我父亲这一辈他们长大的时候,中国被外国人欺负的不得了,因为中国没有近代武器,所以我希望中国第一个原子弹,只是中国人自己做出来的。

杨振宁:我希望在这一学期里头,大家不单学到一些物理,还学到一些微积分,我还想让你们学习一些英语,我将说慢得一些,让你们能够理解我讲的内容。

2004年9月,82岁的杨振宁在清华大学为100多位大一新生讲授基础课。这门课他每周一、周三,从早上9点50讲到11点半,整整讲了一个学期。杨振宁不仅让学生们见识到大师是什么样子,也给一些老师树立了榜样。

杨振宁:事实上,所有教书都也是一个“表演”,“表演”是什么意思,你得想一下,随便讲出来不行的。预先得有个设计,你这回预备讲什么东西,而且你还得了解到,什么话听众容易听进去。

回顾人生,他曾在采访中说到,一个人取得成就,最重要的是找对正确的方向。12岁时,杨振宁曾在图书馆中读到一本书,名为《神秘的宇宙》,他被书中最新的研究成果所吸引,回家对父母说,“将来有一天我要拿到诺贝尔奖”。没想到,23年后,他真的实现了年少时的豪言壮志。

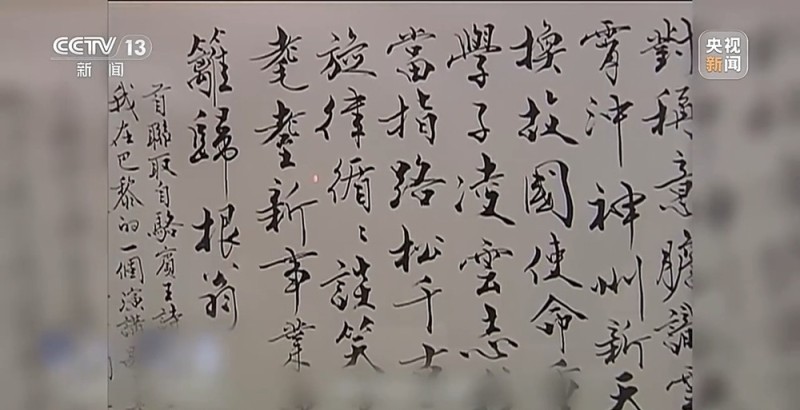

喜欢中国文化,喜欢古诗词,这首亲笔写的诗歌,是杨振宁晚年生活的写照。三年多前,他还用“宁拙勿巧,宁璞勿华”,概括自己的一生。前面四个字讲的是科学精神,后面四个字则是一种人格特征。

10月18日,当他去世的消息公布,互联网上充满哀悼,人们既钦佩他的科学成就,也感念他的赤子之情。

告别了,我们的杨先生!

1999年,杨振宁上完了在美国大学的最后一堂课,之后的一次研讨会上,他引用了一句改诗,但得夕阳无限好,何须惆怅近黄昏。回头一看,这几乎成了他晚年生活的最好写照,1995年,我在北京采访他,他谈到了对文学的热爱,要文理相融啊,回望很多老一辈学人,学贯中西,打通文理,今后我们的学人能续好这样的脉吗?