8月18日,神舟二十一号航天员乘组在进行飞船程序训练。孔方舟/摄

10月末,酒泉卫星发射中心弱水河畔,千年胡杨傲然挺立。这片见证无数航天奇迹的土地,即将迎来又一高光时刻――神舟二十一号载人飞船将从这里启程,奔赴天宫空间站。

而此次任务的指令长,正是曾圆满完成神舟十五号载人飞行任务的航天员张陆。10月30日,张陆率领两名新队友亮相酒泉卫星发射中心问天阁,与公众见面。

时隔两年4个月,他将再度叩问苍穹,这既是他个人从航天“新兵”到指令长的蜕变,更是中国载人航天事业一棒接一棒代代传承、接续突破的写照。

2022年11月29日23时,张陆和费俊龙、邓清明一起驾乘神舟十五号载人飞船顺利升空,接力空间站建造阶段载人飞行任务的最后一棒。

首次进入太空失重环境,在地球家园习以为常的吃饭、喝水、如厕、睡眠,到了400公里高空的空间站,都变成了需要重新学习的“技术活”。

好在“太空会师”的乘组轮换模式提供了帮助。神舟十四号航天员乘组在返回前几天,手把手地向他们传授经验:从设备的操作技巧,到物资的整理方法,再到日常维护的注意事项,甚至包括如何在太空高效利用时间。“他们把自己在太空半年的经验毫无保留地分享给我们,给了我完成任务的勇气、底气、信心和力量,也为太空工作无缝衔接、太空生活正常开展奠定了扎实的基础。”张陆说。

首次实现“太空会师”,开启中国空间站长期有人驻留时代;见证中国空间站全面建成,欢度空间站建成后的首个春节;圆满完成4次出舱任务,刷新航天员单个乘组出舱活动纪录……首次遨游太空的180余天时间里,张陆和两名队员在浩瀚太空为中国载人航天史册写下新的一页。

“生命可以老去,唯有荣耀绚烂天地。”张陆表示:“能够再次为祖国出征太空,于我而言,是至高无上的荣耀。”他亲眼见证了首批航天员“几十年如一日训练,时刻准备飞天”的坚定与执着,这种精神早已融入他的血液,成为他不断前行的动力。

每一名执行过任务的航天员,被追问得最多的问题之一就是:什么时候再飞。

张陆知道:作为航天员,就是要时刻保持飞行和准备飞行两种状态。自神舟十五号任务结束后,张陆没有丝毫懈怠。一方面,在专业团队的指导下,完成了身体、心理恢复后,配合进行了飞行后有关数据的测试。另一方面,和其他执行过任务的航天员一样,迅速将所有成绩“清零”,以一名“新兵”的姿态重新投入各项强化训练中。

“所有训练我都要求自己必须以最优成绩通过。”他坦言年龄增长让体能恢复变慢,因此,每天的训练都比年轻队友多花一分力气、多流一点汗水、多用一些时间。这份努力,只为能再次为祖国出征太空,为新时代中国航天事业再立新功。

尽管张陆已经累计完成了数十次水下训练,并且拥有4次出舱活动的实战经验,但他始终严格要求自己,精益求精。

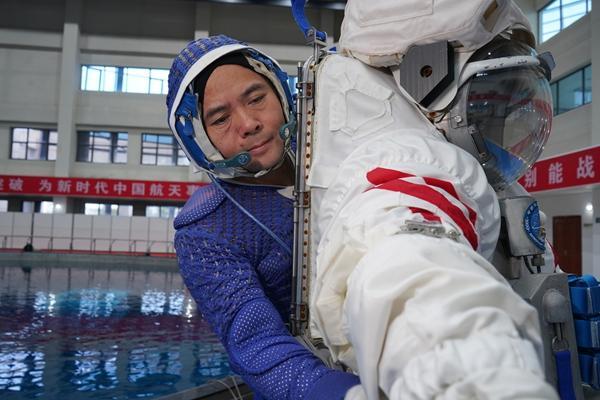

8月25日,张陆在水下训练前进入水下服。孔方舟/摄

在张陆眼里,“每一次训练都是新的起点,而不是简单重复”。在水下训练过程中,他从不会因为自己有丰富的经验而放过任何一个动作,将每一次都当作第一次一样认真对待。

在训练过程中,张陆不仅专注于自己的任务,还关注着同组年轻队友的状态和表现,利用话音系统给予队友鼓励和经验性的提醒。

随着中国空间站进入应用与发展阶段,新的科学实验、新的空间站技术不断涌现,张陆针对空间站任务的新特点,进行了大量更深、更细的研究和学习。每次学习新内容,他都会记详细的笔记,遇到不懂的问题,就及时向科研人员请教,直到完全掌握。因为他知道,未来如果作为指令长,自己必须先“吃透”技术,才能在太空给队友准确的指导。

在保证完成正常训练和任务的前提下,张陆还走进学校讲述航天故事、传播航天精神。“看到自己能给孩子们带来积极的影响,我感到非常欣慰,这也是我作为航天员的另一种价值。孩子们的正向反馈也成为我再次逐梦太空的动力。”

2024年,经过严格的选拔,张陆成功入选神舟二十一号航天员乘组并担任指令长。

8月7日,神舟二十一号航天员武飞(左)、张陆(中)、张洪章进行微生物采样操作训练。徐部/摄

此次乘组延续了“新老搭配”的传统,由张陆带领第三批航天员武飞和张洪章共同执行任务。这是一个极具特色的乘组:从专业类型上,涵盖了航天驾驶员、航天工程师、载荷专家3种类型;从年龄结构上,首次出现70后、80后、90后的搭配。他们跨越年龄界限,以各自的专业优势与性格特质形成完美互补,成为执行任务的“黄金搭档”。

武飞今年32岁,是目前最年轻的中国航天员,也是执行任务最年轻的航天员。张陆评价他“特别聪明,学习能力极强,对航天器理论的理解非常深入”。生活中的武飞性格外向,热爱运动,是乘组里的“活力因子”。

与武飞的“动”不同,80后张洪章自带“学者气质”。他戴着眼镜,性格稳重内敛,此前是某研究所的博士生导师,张陆评价他“做事有条理,心思细,遇到复杂问题总能冷静分析、提出合理建议”。张洪章爱好打太极拳、品诗词。“张洪章的‘静’与武飞的‘动’恰恰形成互补,相得益彰。”

在张陆看来,他们的优势在于:70后的张陆有丰富的飞天经验与统筹协调能力,能带领团队应对各类突发情况;90后的武飞年轻有活力,理论与操作能力突出,是技术“尖刀”;80后的张洪章稳重博学,能在专业领域提供支撑,同时平衡团队氛围。

“我们各自的特长能覆盖任务中的不同需求,这样的组合,让我对执行神舟二十一号任务充满信心。”张陆说。

张陆仍记得神舟十五号返回途中,费俊龙将自己担任指令长的心得传授给他:“要把乘组拧成一股绳,了解每个队友的优势和短板,让每个人都能在合适的位置发挥最大作用。要统筹全局,预判问题……”这些话,张陆当时就记在了心里,成为他后续训练和备战神舟二十一号任务的“准则”。

三人在训练中相互学习、在生活中相互关照,早已形成深深的默契。这份信任与默契,正是乘组如今最宝贵的财富,也是战斗力的重要体现。“太空里,我们3个人就是彼此的依靠。”张陆说,无论是飞船应急、空间站故障,还是出舱风险,都需要三人“步调一致、绝对信任”,才能应对所有未知的风险。

张陆还为乘组取了一个响亮的名字――“砺箭21”。“希望我们乘组经过磨砺淬炼后,像火箭一样锐不可当,圆满完成这次任务。”

如今,他已带领“砺箭21”乘组做好准备:“期待再次听到地面团队熟悉的声音,曙光、北京、银河、天宫……我是神舟二十一号,我们来了!”

通讯员 占康 中青报・中青网见习记者 王Zu 记者 张渺