神舟二十一号载人飞船入轨后,于今天3时22分成功对接于中国空间站天和核心舱。

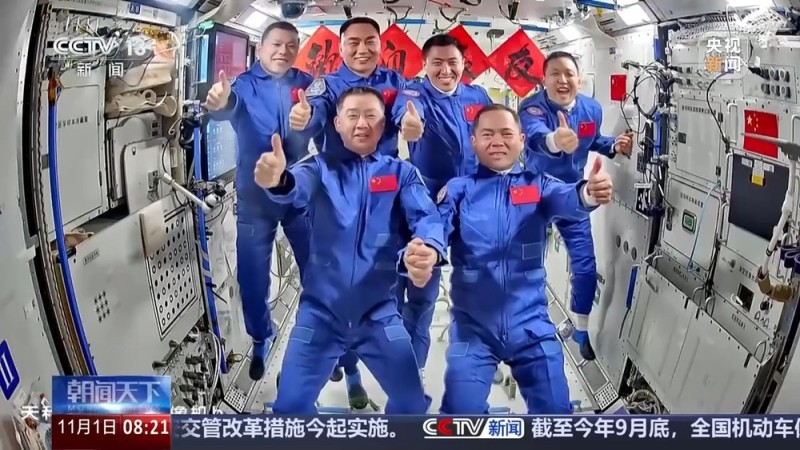

今天4时58分,在轨执行任务的神舟二十号航天员乘组顺利打开“家门”,神舟二十号乘组航天员陈冬、陈中瑞、王杰欢迎神舟二十一号乘组航天员张陆、武飞、张洪章入驻中国空间站,这是中国航天史上第7次“太空会师”。

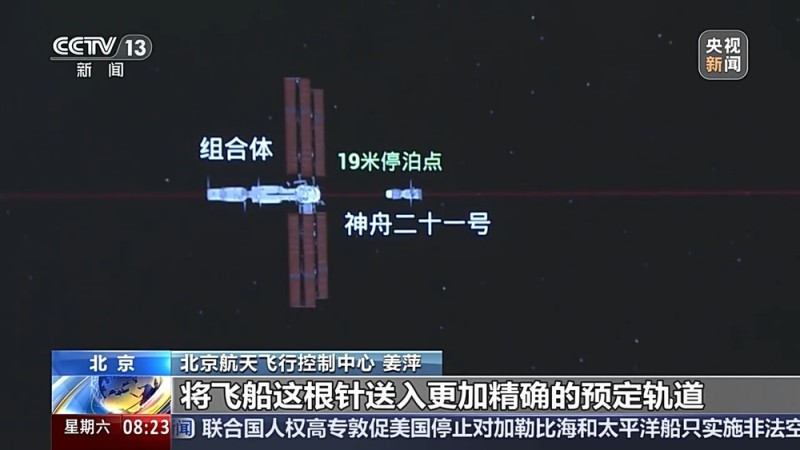

神舟二十一号载人飞船发射入轨后,经过4次轨道控制,到达远距离引导终点,2时15分,飞船转入寻的飞行。今天3时多,在200米和19米两个停泊点进行状态确认后,飞船缓缓向中国空间站组合体靠拢。

3时22分,飞船成功对接于空间站天和核心舱前向端口,整个对接过程历时约3.5小时,创造了神舟飞船与空间站交会对接的最快纪录。

4时58分,神舟二十号航天员乘组打开“家门”,欢迎远道而来的神舟二十一号航天员入驻中国空间站。两个乘组航天员齐聚“天宫”,完成中国航天史上第7次“太空会师”。两名指令长继3年前首次“太空会师”后再度相聚“天宫”。随后,两个航天员乘组拍下“全家福”,共同向牵挂他们的全国人民报平安。

后续,两个航天员乘组将在空间站进行在轨轮换。其间6名航天员将共同在空间站工作生活约5天时间,完成各项既定工作。

按计划,神舟二十一号航天员乘组将在空间站驻留约6个月,开展空间科学与应用工作,实施航天员出舱活动及货物进出舱,进行空间碎片防护装置安装、舱外载荷和舱外设施设备安装与回收等任务,开展科普教育和公益活动,以及空间搭载试验,持续发挥空间站综合应用效益。

3.5小时自主交会对接如何实现?

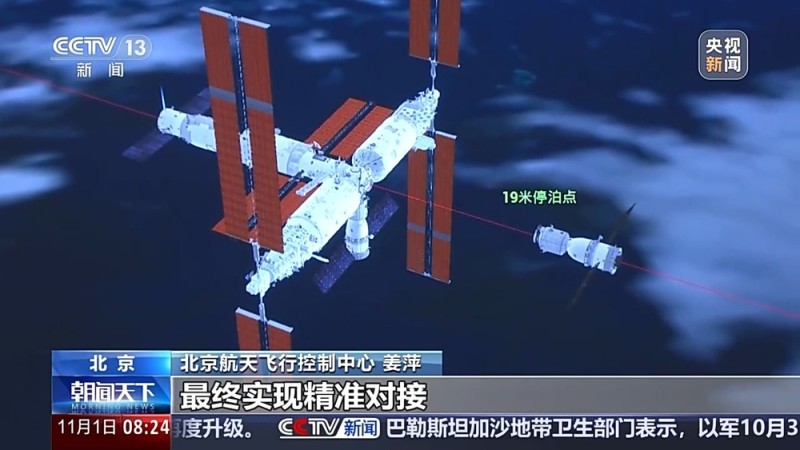

此次神舟二十一号载人飞船入轨后,采用自主快速交会对接模式,约3.5小时后对接于天和核心舱前向端口,形成三船三舱组合体。

而此前,从神舟十二号开始,载人飞船交会对接时间都是6.5小时,比之前整整快了3小时,这究竟是如何实现的呢?

总台央视记者 何椿:这里是北京航天飞行控制中心大厅,从10月31日晚上11时44分神舟二十一号飞船在酒泉发射升空之后,接力棒就传到了这里,我们看到现场所有的地面支持人员都在有序推进载人飞船的首次3.5小时交会对接方案,这也是我国载人航天能力的一次质的飞跃。

新的对接模式对地面科研人员的操作提出了更高要求。空间站的调相控制和火箭发射入轨的高度都必须更加精准,确保万无一失。

北京航天飞行控制中心 姜萍:空间交会对接就像万米高空的穿针引线,在这里空间站组合体就是这个针的针眼,飞船就是这根线。在这次任务中,我们通过空间站精准调相控制,将针眼控制到精准的预定轨道上,再通过更加精准的火箭发射入轨控制将飞船这根针送入更加精确的预定轨道。这个轨道和6.5小时轨道相比,它更近了。

想要在太空实现更加快速精准对接,不仅仅要解决空间站和载人飞船的相对距离更近,还有一分不差地控制飞船在太空中的每一次变换轨道时间。

北京航天飞行控制中心 姜萍:这根针和这根线的距离更近了,精度也更高了,这就为3.5小时快速对接创造了更好的初始条件。然后沿着全新设计的3.5小时飞行轨迹,以更快的相对速度靠近空间站,最终实现精准对接。

交会对接技术实现跨越式发展

中国空间交会对接技术“从无到有、从慢到快、从试验到应用”经历了怎样的跨越式发展?

2011年11月,神舟八号和天宫一号历时两天完成“太空牵手”,实现了中国首次无人交会对接。2021年6月,神舟十二号与天和核心舱前向端口完成对接,历时6.5小时,标志着中国交会对接技术从“试验”走向“应用”,为空间站常态化运营奠定了高效对接基础。2025年11月1日凌晨,仅用了3.5小时,神舟二十一号飞船成功对接于天和核心舱前向端口,实现了中国交会对接技术的又一次优化。

北京航天飞行控制中心 姜萍:不仅仅是更快了,更意味着我们在载人航天技术的一次质的飞跃。3.5小时的对接可以大大提升航天员的舒适度和安全性,也提升了任务整体效率。它代表着我们实现了航天发射、控制、导航、通信等全链条技术上的全面突破。

交会对接这一技术不仅是建设空间站的基础,也是未来载人登月、火星探测等深空任务的核心支撑。