导语

随着夏季汛期来临,山区崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷等各类突发地质灾害进入易发期,给山区生活和出行带来安全风险。为此,“北京规划自然资源”特别推出地质灾害系列识灾避险攻略,邀您一起解锁科学识灾、高效防灾、正确避险的关键技能,共同筑牢安全防线,守护平安家园。

群山层叠的美景总令人心驰神往,当我们漫步山间小径,或是自驾穿梭于蜿蜒的山道,总忍不住放慢脚步,细细品味大自然的鬼斧神工。然而,这份悠然惬意的背后,潜藏着未知的风险――山体崩塌可能悄然威胁着我们的安全。幸运的是,大自然并非毫无预兆地“发难”,山体崩塌前,岩石开裂的细微纹路、松动的土石,都是它发出的“预警信号”。只要我们学会观察山的形态变化,读懂这些危险征兆,掌握科学的避险技巧,就能在饱览山河壮丽的同时,远离风险、安全畅行。

什么是崩塌?

崩塌,又称“崩落”“垮塌”“山体塌方”,是陡坡上的岩石或土体在重力作用下突然脱离山体发生崩落、滚动,并堆积在坡脚或沟谷的地质现象。

崩塌如何发生?

实际上,山体崩塌不是突然“闹脾气”,而是山体自身结构脆弱、岩石松散这些“先天不足”,再加上暴雨持续冲刷、修路建房等人类活动“火上浇油”,里应外合之下才出现的险情。

崩塌的“先天因素”:山体的三大危险印记

险峻地形

坡度大于45°的高陡边坡、孤立山嘴或凹形陡坡是崩塌形成的有利地形,如同山体扭曲的“危险身姿”,一眼望去便能觉察其中潜藏的崩塌隐患。

岩性构造

岩石的类型和内部结构也是影响崩塌的一个重要因素。有些岩石天生“体弱”,裂缝纵横交错,容易出现垮塌。

风化作用

风化作用如同无形刻刀,物理风化使岩石胀裂剥落,化学作用改变矿物成分,生物活动加剧破碎,经年累月,岩体松散脆弱,如同朽木,大大增加崩塌风险。

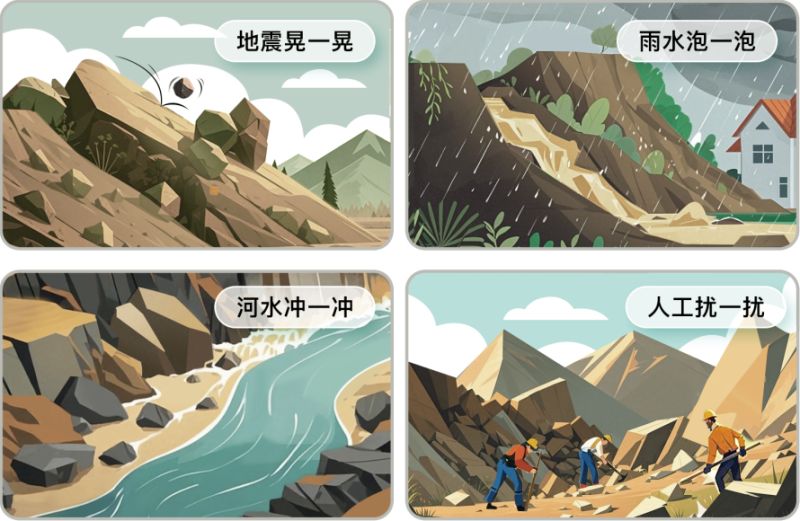

崩塌的“后天帮凶”:四大诱发因素

地震晃一晃

强烈的地震会破坏岩土体结构,使原本处于稳定状态的岩土体产生位移、松动,极易引发崩塌灾害。

雨水泡一泡

强降雨或持续降雨,地表水渗入坡体,一方面增加岩土体自身重量,另一方面降低岩土体的粘聚力,在重力作用下易发生崩塌。

河水冲一冲

河流等地表水长期不断地冲刷坡脚,会侵蚀掏空坡脚,削弱坡体下部的支撑力。

人工扰一扰

开挖坡脚、露天采矿、水库蓄水、弃渣填土,都会破坏山体的“稳固平衡”,这些行为都会显著增加崩塌发生的风险。

山体崩塌前,会有哪些信号?

崩塌虽然突发性强,但它也会露出马脚,只要细心观察,就能发现山体“发脾气”前的信号――

岩土体异常

原有裂缝逐渐扩展,或出现新的裂缝,小块岩土体不时掉落。

声音异常

岩石撕裂或摩擦发出异常声响。

水文异常

坡面有水沿裂隙流出。

崩塌的预防和避险自救

预防:远离“崩塌危险区”

居住

建房避开陡坡脚。临坡处房屋内的群众,从楼下搬到楼上居住,从靠近山体的后屋搬到离山体较远的前屋居住。

出行

汛期关注天气预报,避免雨中雨后进入山区;远离凹形陡坡,不要在陡崖或孤石下休息或避雨;不攀登危岩抄近道。

逃生:横向跑!不犹豫!

若处于即将发生崩塌的下方,应迅速向两侧横向逃生。

灾后:速报警!不围观!

发现崩塌后,切勿慌乱,在确保个人安全的情况下立即拨打报警电话。崩塌可能连续发生,切勿立即返回现场捡拾物品或围观。

地质灾害科学认知

提高意识主动避险

处变冷静妥善应对

守护平安家家安心

本内容由地质勘查管理处提供