编者按:近年来,一些不法分子打着“云养经济”的旗号,通过互联网、电话宣传、组织聚餐旅游和参观养殖场等方式虚假宣传,诱导消费者线上认购果树、畜禽、茶场等,承诺到期后可获得高额回报,吸引群众投入资金。

为提醒公众时刻警惕套着“云养经济”外壳的非法集资和传销犯罪行为,央广网联合公安部经济犯罪侦查局推出“云养经济”系列报道。在这组报道中,央广网记者前往安徽、四川等地采访数起案件,深入揭批此类案件的犯罪手法、刻画犯罪链路,以资镜鉴。

央广网北京7月24日消息(记者刘保奇 张胜坡)2022年8月12日,一次电话闲聊中,陈刚从朋友处得知了一个好项目:“在某公司App上,投资人以2000元/头的价格养猪,在认养周期内可以返还1.8倍-2.5倍收益。”

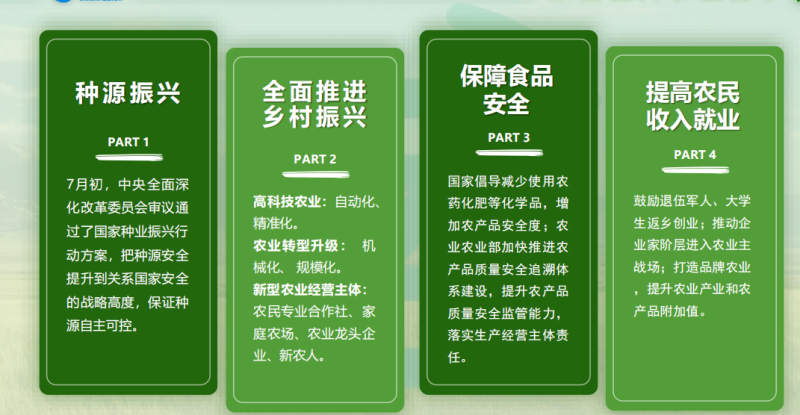

朋友告诉他,当天认养,次日就可以释放“肉票”,部分可以提现,另一部分当作积分等网上商城完善后可以换肉。此外,朋友还说这个老板实力非常强,不仅做的是高科技农业,而且是国家扶持的乡村振兴项目。

“高额返利,老板实力强劲,又有国家政策扶持……”陈刚朋友介绍的内容,俨然已经囊括了一个典型“云养经济”骗局的核心特征。

央广网记者调查发现,“云养经济”类骗局可复制性强,能在短期内迅速做大,呈现快闪式、多有职业团伙背后操盘等特点。对职业犯罪团伙而言,此类骗局“收益高”“见效快”。相对而言,犯罪成本较低。此外,各类紧追社会投资热点的新型网络传销、非法集资骗局层出不穷,事前防控与事后打击仍存在一系列难点。

今年4月22日,农业农村部、金融监管总局、公安部、市场监管总局联合发布《关于加强“云养经济”领域欺诈风险防范和处置工作的通知》称,“云养经济”领域违法犯罪活动高发,一些不法分子打着发展农业产业的幌子,将正常的农产品种养、销售包装为投资融资活动,借助互联网进行宣传推广,从事违法犯罪活动,侵害公众合法利益,损害农业产业健康发展。

“碰瓷”国家政策,包装成前沿的科技企业

在朋友介绍下,陈刚下载了朋友推荐的一款“云养殖”类App,并充值1万元认养了5头猪。

根据平台介绍的返利规则,投资模式有4个档次,分为2000元、6000元、10000元、50000元档,每投资2000元认养1头猪,有1.8倍的收益率。理论上,认养周期到期后可以收回3600元。但是根据平台规定,平台会收取10%手续费,另有10%以商城购物积分形式返还,只能在平台的在线商城中购物使用。也就是说,一头猪的现金收益就是2880元。

投资第二天,陈刚收到了64元的收益。“虽然每天都有收益,我也很高兴,但心里还是很忐忑,就决定去公司做进一步了解。”陈刚说,到公司后,工作人员给他大力介绍公司“实力”:“公司老板做实业出身,现在投身高科技农业,而且做的是乡村振兴项目,因为国家正大力提倡乡村振兴,公司会拿到很多国家补贴。”

记者获取的一段实拍视频显示,2022年6月,该公司短视频账号发布了“公司组织来自全国的投资伙伴实地参观公司的产业基地”的视频。视频中,在数辆轿车带领下,近10辆大巴车都贴着“发展科技农业,助力乡村振兴”的红色横幅,载着来自全国的伙伴实地参观游玩某生态农业示范基地。

该公司董事长曾在接受采访时说,这几年,他常常看到粮食危机方面的报道,包括“人畜争粮”,粮食价格不断攀升,导致饲料价格越来越贵,肉类价格也在日益上涨,影响老百姓生活及畜牧业养殖和饲料生产行业,所以公司想通过发展科技农业,服务“三农”,助力乡村振兴,来解决这些问题。

上述董事长表示,传统农业存在“耗资巨大”“回报周期慢”等问题。但是,其公司发展的是科技农业、现代农业、观光农业、创意农业和智慧农业,走高起点、高科技、高效益的智慧农业产业化经营之路,目标是成为规模宏大、实力雄厚、带动力强的大型农业企业集团。

然而,陈刚投资不过3个月,这个“实力雄厚”的公司便开始无法正常提现。2022年12月26日,公司发布通告称终止认养板块,要把投资人的钱用来入股。“在该公司屡次单方面变更投资规则后,我不想入股,只要求公司退回本金,但公司不愿意。”陈刚说,他共投资了23万余元,基本打了水漂。

2022年12月底,投资人陆续报案。根据警方调查,该公司以“云养猪”为名从事集资活动,承诺投资人以本金1.8倍至2.5倍的回报。截至暴雷,涉案总金额6000余万元,涉及投资人1500余人,资金缺口3000余万元。

据办案民警介绍,涉案公司以国家扶持“三农”政策、推进涉农领域养殖业实业为幌子,利用地方招商引资平台宣传扩大影响力。此外,犯罪分子紧盯政策、时事和网络热点,打着响应国家政策号召、享受国家政策红利的旗号为公司造势,对老百姓有极大迷惑性,让普通群众产生公司是在国家宏观经济政策引领下,有地方政府扶持的错觉。

该公司给会员们讲课的课件(警方供图,央广网发)

上述办案民警表示,当前,非法集资、网络传销等犯罪形态经过长时间的发展,逐渐形成了相对成熟的传播、宣传和资金运作模式。其中,紧盯时政、网络热点,“碰瓷”国家乡村振兴相关政策,将自己包装成新兴、前沿的科技企业。同时,营销一种“风口恐慌”,诱使投资人参与,是犯罪分子惯用的一种手法。

锚定中老年群体,作案手法可复制性强

在上述“云养猪”非法集资案中,办案民警告诉记者,实际上,相关企业并没有开展正常的生产经营,也不具备造血能力,给投资人展示养殖场的生猪、饲料仓储只是犯罪分子欺骗投资人的工具,真实目的是利用网络平台非法集资,“本质就是操弄‘借新还旧’的资金游戏。”

据警方调查,为了迷惑投资人,涉案公司确实投入了部分资金到实体养殖、饲料购买和食品加工中,但这些资金均来源于非法吸收的资金,所谓的实体经营只是掩人耳目的幌子,公司对其盈利能力毫不在乎。

不仅“云养猪”,不法分子还利用“云种植”做起了网络传销。在四川内江市公安局侦破的“圆梦茶海”一案中,主犯徐刚供述,2020年上半年,一位朋友给他出谋划策,建议他采取线上线下相结合的方式,让他们做的事情看起来更正规一些。如果相关部门查起来,会觉得他们是在做正事,而不是搞传销。

所谓线下,第一步是在现实中种植部分真茶。“圆梦茶海”平台对外谎称,他们在贵州承包了万亩茶园,会员每在App上种植一棵虚拟茶树,就可以在茶园认领一棵真实茶树,平台给会员返现的收益就是茶园卖茶而来。

“圆梦茶海”平台对外谎称承包了万亩茶园(警方供图,央广网发)

多位经侦民警向记者介绍,近年来,此类案件频发,与犯罪成本较低、获利迅速不无关系。首先,现在各种投资类App,一般技术公司可以开发出来,相当于犯罪分子以极低成本就可以获得主要作案工具。此外,这类案件因为作案模式成熟,具备极强的可复制性,一些犯罪分子往往从一个案件中脱身后,就可能另立山头,拉一个团伙继续从事相关犯罪。

有办案人员向记者总结了相关案件的共性,一是借实体农业之名,行非法集资之实。涉案公司以农业实体项目(生猪家禽养殖、牧草种植、饲料加工等)为包装,凭空捏造所谓的“新型生态农业模式”,混淆农产品买卖和资产投资的概念,为投资人营造出投资风险有实体项目和等值商品兜底的假象,实则以借新还旧的形式维持平台运转。

二是线上线下相结合,借势网络热点,炒作“云养殖”概念,鼓吹网络技术赋能实体经济的新型投资模式。涉案公司往往以新兴网络技术企业自诩,推出线上投资平台和农产品商城,同时利用第三方支付公司开通线上支付渠道形成资金池,从而大幅提升其集资的效率和范围。

三是“收割”群体主要针对中老年人群。因为犯罪分子认定他们有一定积蓄和投资需求,又相对缺乏专业的投资知识、法律常识和投资渠道,并且这类人群较容易形成圈层扩散的效应。

“我们的宣传对象主要是针对中老年人,一般是60岁以下的人。”徐刚到案后说。他察觉到,“银发骗局市场”已基本饱和,年轻人又没多少油水可刮,中老年这个群体则还有独特的“市场潜力”,因为他们有一定社会阅历和经济基础,原本不容易上当,但他们往往有急于致富的心态,一旦认准一个项目,就会投入真金白银。

徐刚精准拿捏住了这个群体的社会心理。他惯用的话术是:“你看咱都岁数差不多,当年咱们奋斗也挣到了钱,现在不能被时代淘汰。虽然咱们不了解网络,但可以通过学习、努力,迎头赶上。”

“这种话术很有迷惑性,那些拥有社会阅历的人,一旦相信这套理念,就会死心塌地跟着他干。”“圆梦茶海”案主办警官刘告诉记者,根据专案组调查,“圆梦茶海”项目参与者的年龄多在40岁至50岁之间,他们普遍没有缴满社保,早年曾靠自身努力积累了一些资产。随着时代变化,他们觉得自己跟不上时代步伐,很难在社会上找到适合的工作,对互联网相关的东西也很陌生,但他们又要生活,急需一份能挣钱的“事业”,在亲朋好友的引荐下就参与了这种项目。

职业团伙“快闪式”作案,防控打击存难点

2022年,“禾元农场”App背后的一家名为“庞博集团”的公司进入了石棉县公安局经侦大队的视野。历经半年的抽丝剥茧,一个投资人达数万人、会员遍布全国、涉案金额达数亿元,披着“云养经济”外衣的大型网络传销团伙浮出水面。

侦办该案的四川石棉县公安局经侦大队队长朱明伟告诉记者,随着社会发展、法制宣传加深,传统传销逐渐销声匿迹,取而代之的是各种新型网络传销,这类传销的组织者往往采用公司化模式运营,从发展初期就想好了各种规避现行传销法规的措施,而且他们发展迅速,能在短期内吸纳巨额资金,一旦时机合适,就会设法脱身。

“业内称之为‘杀猪盘’,就是一刀把入局者‘宰掉’,然后跑路。”朱明伟介绍,他曾了解到一个线索,组织者通过各大新媒体平台,不到半年时间,就以传销模式在某县吸纳人员300多人,投资人受损3000多万元。但是,警方还没开始侦办,组织者就关门跑路了。

“当下很多传销案件、非法集资案件都呈现出这种明显的‘快闪式’特征。”朱明伟说。

记者在采访中了解到,借助“快闪”模式,社会上已经出现了一群所谓的“职业传销人”。石棉县公安局经侦大队副大队长高攀表示,“职业传销人”都有自己的圈子,也更容易接触到一些传销模式和资金盘。他们心里清楚,通过传销模式,早期参与者确实能赚到钱,因此怀揣这种心态活跃于各种传销组织中,在一种模式没有崩盘前,见好就收,不断在各个传销盘之间“薅羊毛”。

央广网记者调查发现,“圆梦茶海”案和“禾元农场”案中,两名首犯都曾混迹于各种传销项目多年,深谙传销之道,寻找的帮手也都是同行。此外,这些人极善个人包装,从衣着打扮,再到言谈举止,让初识者难以将他们与传统传销项目中的组织者形象联系在一起,而是让人觉得他们是功成名就、手眼通天的大老板,他们也借此聚集了一批忠实拥趸。

甚至,办案民警向记者透露,庭审中,一些传销参与者还在为这些头目辩护,不相信他们骗了自己。

高攀告诉记者,新型传销模式迷惑性很强,在发展过程中往往涉足诸多实体行业、新兴行业,给人一种“高大上”的错觉,但传销的底层逻辑是一样的,不管打出什么噱头,其面向普通参与者的收益模式都难脱“静态收益”和“动态收益”的组合,即先以高额利率诱惑参与者缴纳门槛费,再以提成返利激励会员不断发展下线。普通公众只要对这种模式时刻存有警惕,就能很容易识别出来此类骗局。

(文中陈刚、徐刚为化名)