2020年7月21日,习近平总书记在企业家座谈会上说:“爱国是近代以来我国优秀企业家的光荣传统。从清末民初的张謇,到抗战时期的卢作孚、陈嘉庚,再到新中国成立后的荣毅仁、王光英,等等,都是爱国企业家的典范。”

卢作孚,民生公司创始人、中国航运业先驱。抗战时期,他和他的民生公司做了什么?为何他被总书记誉为抗战时期“爱国企业家的典范”?

爱国企业家卢作孚

中央广播电视总台中国之声抗战主题广播剧《长江四十天》,用声音的方式,艺术再现真实史实,讲述1938年秋冬全民族抗战的至暗时刻,在卢作孚的组织指挥下,长江上发生的一段荡气回肠的故事,带您重温那惊涛拍岸、波澜壮阔的四十昼夜,感受一位爱国企业家在民族危亡之际展现出的赤子情怀与使命担当。

广播剧《长江四十天》纯享版第一集

广播剧《长江四十天》纯享版第二集

广播剧《长江四十天》纯享版第三集

1938 10 11

在湖北省宜昌市夷陵长江大桥的西侧,有一个宜昌大撤退纪念园。巨大的铁锚和“1938 10 11”这组浮雕数字构成的主题雕塑,静静矗立在长江之畔,交叠成特殊的时空密码,定格下一段波澜壮阔的抗战记忆。

宜昌大撤退纪念园

1937年“卢沟桥事变”后,日军侵占了北京、天津两地。随着淞沪会战爆发,上海失守,江南告急。11月20日,国民政府发表迁都重庆宣言。

随着国民政府战略西迁,长江水道骤然成为中国战略存亡的生命线。一艘艘轮船冒着日军的轰炸逆流而上,原本分布在长江中下游沿岸的各机关单位、工矿企业、科研机构、高校院所开始争分夺秒抢运物资和人员。

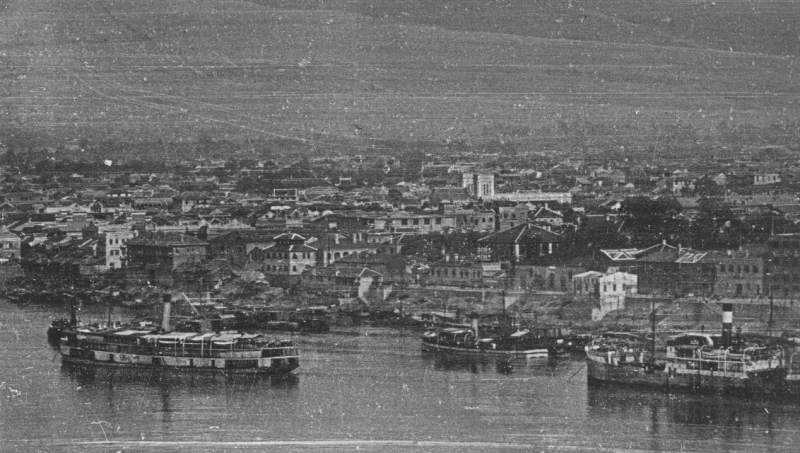

1938年10月,随着日军逼近武汉,地处长江三峡出口处的湖北宜昌形成“栓塞”。当时,从宜昌一马路到十三码头,数公里长的江滩被密密匝匝、亟待转运的货物拥塞得水泄不通。至10月25日武汉沦陷,当时只有10.5万人口、主城区只有2平方公里的宜昌城,被滚滚而来的难民和源源不断运来的战时物资撑得爆满,达到惊心动魄的最高潮!待运人员3万多人,待运器材9万多吨,可以说,当时全国兵工业、航空业、重工业、轻工业的精华,以及我们熟悉的很多文化精英都滞留在这里。

当年的宜昌码头(图片来源:卢作孚纪念馆)

当时入川少有公路,更没有铁路,长江是向西入川最重要的“黄金水道”。而宜昌以上的三峡航道狭窄,弯曲复杂,滩多浪急,险象丛生,有的地方仅容一船通过。1500吨以上的轮船不能溯江而上,所有从上海、南京、武汉来的大船,当时都不能直达重庆,乘客和货物都必须在宜昌下船“换载”,转乘能走峡江的大马力小船,才能继续溯江进川。

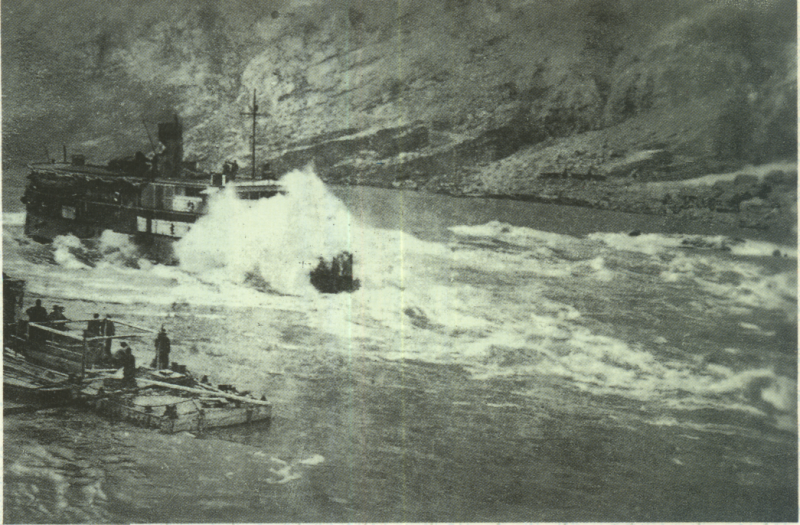

“民主”号抢运物资和人员(图片来源:卢作孚纪念馆)

此时的武汉已被国民政府放弃,宜昌与武汉的直线距离仅300公里,日军的飞机不停飞临宜昌投下炸弹。

更为严峻的是,自这年10月中旬起,长江上游还有40天左右的中水位,较大轮船尚能航行,过后便是漫长的枯水期,大型设备根本无法入川。也就是说,所有的人和货都必须在40天内运走。

而当时,能走峡江的,只有民生轮船公司的22艘轮船和2艘外轮。民生公司单艘船的运载量只有200至600吨。依当年运力计算,全部运至重庆需要整整一年时间。

民生公司首艘轮船“民生”号

卢作孚是1938年10月23日武汉沦陷前夕从武汉飞抵宜昌的。他在一夜之间拿出方案,并坐镇指挥、亲力亲为。率领民生公司这支“没有武装,但却极其英勇的,效率极高的运输舰队”,并征用850只木船,征集3000名搬运工、上万名三峡纤夫,与各界一起努力,最终保住了中国军事工业与民用工业的命脉,保住了民族经济最后的元气。为持久抗战提供了坚强后盾,创造出全民族抗战史中的一段奇迹。

广播剧《长江四十天》讲述的就是这样一段真实史实。

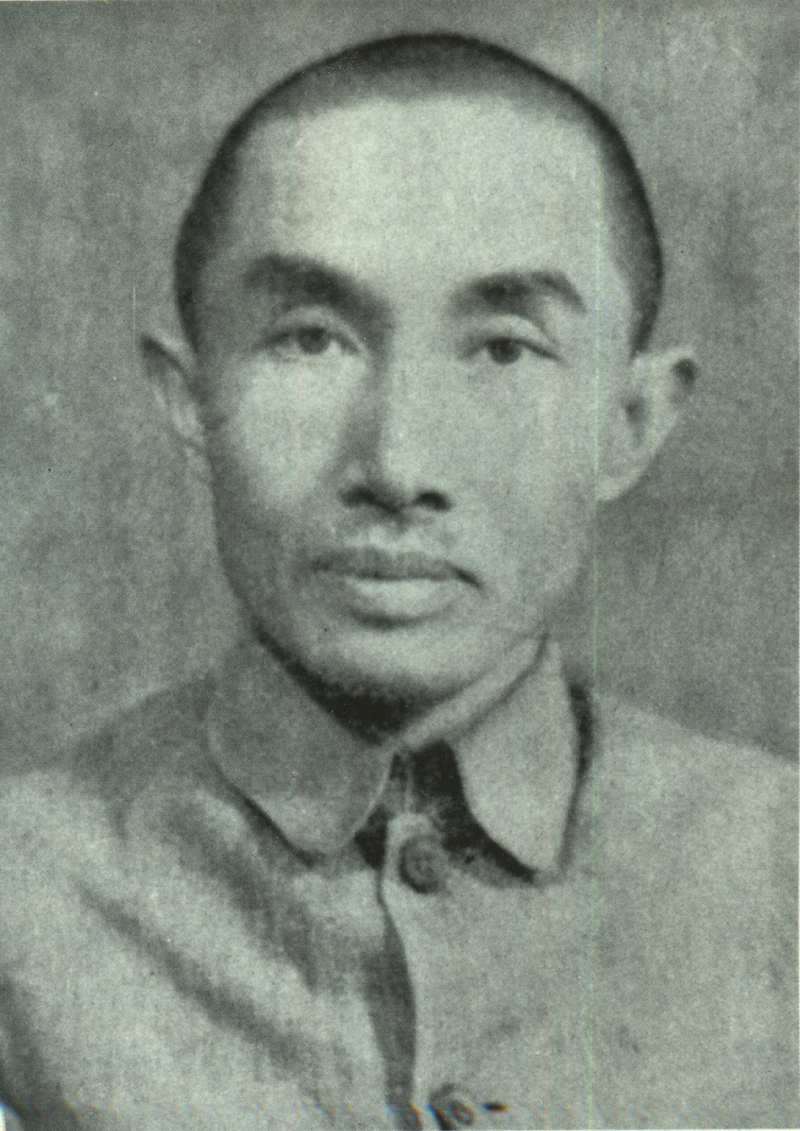

卢作孚在1939年

它为何会成为清华大学一堂经典的公共管理课?

在宜昌大撤退中,卢作孚力挽狂澜的法宝就是“三段航行法”。他创造性地将宜昌至重庆的航线分为三段,根据每段航线不同的水位、流速、地形,调整不同的动力和船型,化整为零,分秒必争,来完成这原本不可完成的任务。

在清华大学公共管理学院的课堂上,程文浩教授讲述抗战中的这段历史已经22年。抗战中的这段历史,为何会成为清华大学的一堂经典公共管理课?

同一天出两版报纸,这段故事是真的吗?

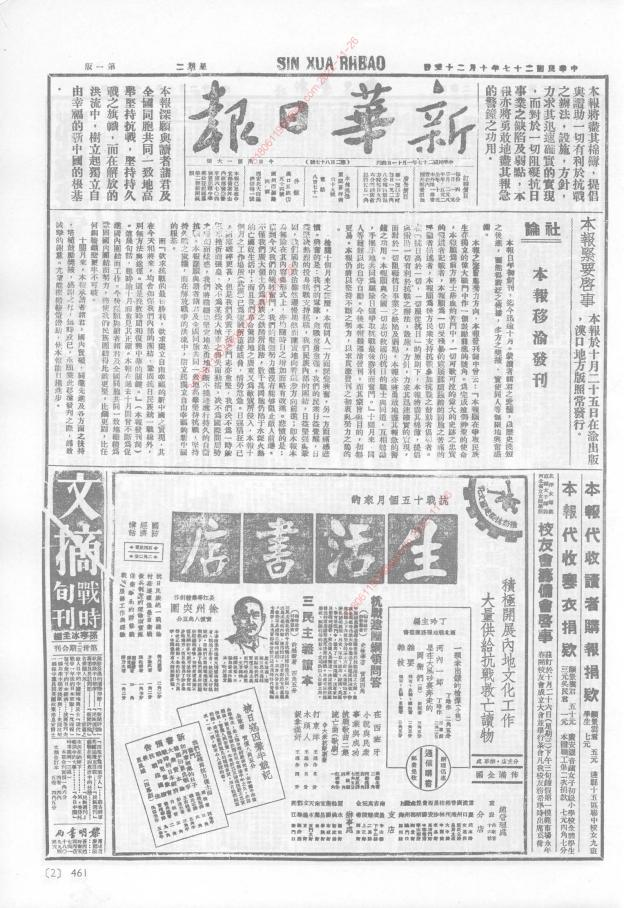

广播剧《长江四十天》开场即刻画了一个细节:1938年10月25日武汉沦陷这一天,中国共产党第一份全国性政治机关报《新华日报》,在武汉、重庆两地出了两版内容不同的报纸。

这是真的吗?戳视频了解↓

1938年10月25日重庆出版的287期《新华日报》头版

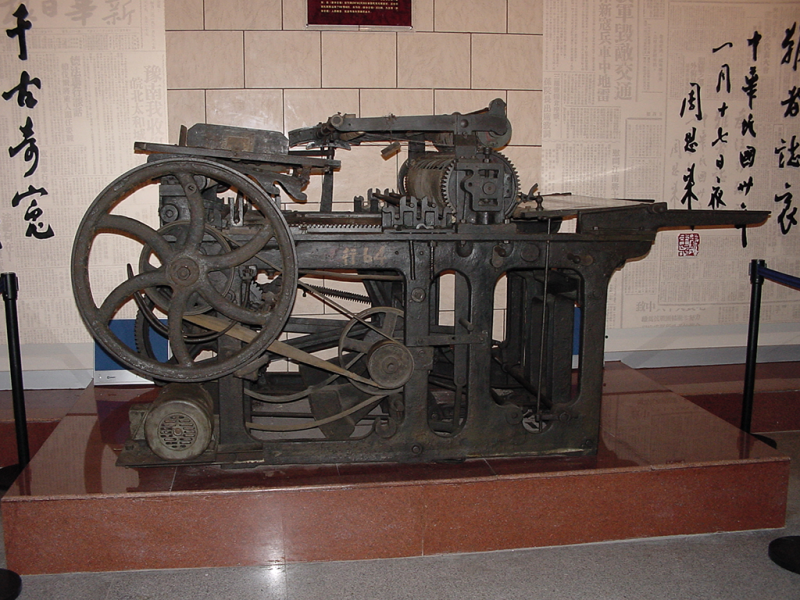

如果您去过重庆红岩革命历史博物馆,很可能见过这里的镇馆之宝,国家一级文物《新华日报》当年使用的一台印刷机。

国家一级文物《新华日报》印刷机

这台印刷机是负责《新华日报》筹备工作的潘梓年同志当年在武汉一家小报印刷厂购得的。1938年1月11日,承担《新华日报》创刊号首印任务的便是这台印刷机。1938年10月,这台印刷机由民生公司的船队运至重庆。可以说,它也是宜昌大撤退这段历史的见证。

剧中开场提到的“新升隆”号惨案,是中国新闻史上的一段惨痛记忆。

1938年10月23日早晨8点多,八路军武汉办事处和新华日报社部分工作人员乘坐隶属泰昌公司的“新升隆”号轮船行驶至距武汉85公里的嘉鱼县燕子窝(今属洪湖市)的江面时,船遭敌机空袭下沉,八路军武汉办事处和新华日报社25人遇难,其中新华日报社16人。

1987年,在当年烈士安葬地,当地政府修建起8米高的纪念碑和烈士公墓。邓颖超同志为纪念碑题词:“新升隆遇难烈士永垂不朽”;原中央政治局委员、中宣部部长陆定一为烈士公墓墓碑题词:“洪湖市燕子窝新升隆殉难烈士公墓”。

还有哪些人物,历史上确有其人?

广播剧《长江四十天》中,多位人物使用的是真名真姓。

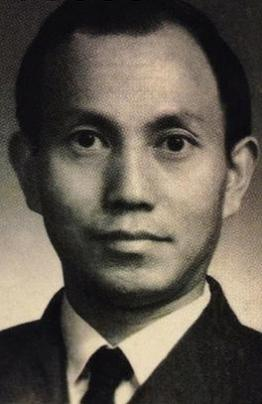

肖林

肖林,本名肖本仁,江津人,1939年加入中国共产党。抗战时期和解放战争时期,他曾在重庆、上海等地为党经商,筹集了大量革命经费,作出了卓越贡献。

肖林1936年进入民生公司工作,曾任卢作孚秘书。当年《新华日报》之所以能在1938年10月25日武汉沦陷那一天,在武汉的办报地点遭到日军破坏的情况下,能在重庆同日出刊,其实正和肖林有关。肖林曾这样记录此事:

“1937年末,卢先生到了武汉。南京沦陷。当时国民政府军政要员、企业家、实业家文化界和民主进步人士大多到了武汉,顿时繁荣热闹起来了。那时,党组织找人向我讲,武汉《新华日报》先拿出一部分印刷机器运到重庆,以备将来武汉不能出报时,重庆可以继续出报。这时我向卢先生做了汇报,他同意派一条专船装运机器。当时许多爱国民主进步人士、八路军驻武汉办事处等机构需要坐民生公司轮船到重庆,卢先生都竭尽全力予以照顾。”

――肖林

事实上,从1938年7月起,根据中共中央的指示,在周恩来同志的领导主持下,《新华日报》曾分四次向重庆转移。前面提到的“新升隆”号,是最后一次。

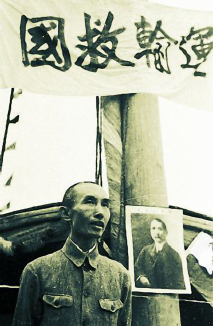

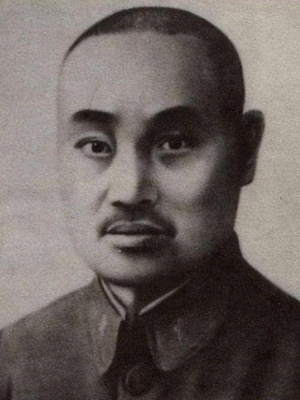

王铭章

在广播剧《长江四十天》中,王铭章并未直接出现。剧中照顾难童的关团副等伤兵是他的部下。

王铭章,抗日名将。2014年9月,民政部公布第一批在抗日战争中顽强奋战、为国捐躯的300名著名抗日英烈和英雄群体名录,王铭章名列其中。

王铭章是四川新都人,生前任国民革命军陆军第41军122师师长。剧中的伤兵即出自这个师。1938年3月,王铭章率川军41军不足3000人坚守滕县,面对日军重兵猛攻,他登城督战,誓死抵抗。经4个半昼夜激战,虽伤亡惨重但仍挫败日军南犯徐州计划,为台儿庄大捷创造有利条件。但终因寡不敌众,于3月17日壮烈殉国。当时他身中七弹,在最后发给上级的电报中誓言:“决以死拼,以报国家”。

正如剧中所说,当年王铭章的忠骸正是经民生公司的船队由武汉运回故乡新都。当时,抗日名将张自忠的灵柩也是由民生公司运至重庆安葬的。

1940年民生公司的移灵专轮护送张自忠将军灵柩赴重庆

广播剧《长江四十天》中,还出现陶行知等教育界、文化界人士。

事实上,当年在宜昌码头滞留的文化名人数不胜数,许多如今我们耳熟能详的名流大家,都曾经历这场历史性的大转移。

作家叶圣陶在逃难的人群中,看到人们眼里的混乱和恐慌,写下诗句:“下游到客日盈千,逆旅麇居待入川。种种方音如鼎沸,俱言上水苦无船。”――这一情节,广播剧《长江四十天》第三集借陶行知之口,将其吟诵了出来。

当时老舍也是经宜昌入川。他后来曾在文中写道:“宜昌城内天天有空袭,在这里等船的人很多。等了一个星期,民生公司一位黄老翁帮我们买到了票……不要说甲板上,连烟囱下面还有几十个难童。”他还曾在《四世同堂》的手稿中,记录了宜昌码头的装卸号子。

1938年10月的码头栈桥上,曹禺随抗敌演剧队途经宜昌,在临时搭建的木板房里,他写下《全民总动员》的台词:“中国不会亡,因为有千万个宜昌在!”郭沫若在驳船上修改《屈原》剧本;梁思成、林徽因夫妇带着营造学社的测绘图籍在此换乘木船……难怪有人说,宜昌当时成了中国知识界精英高度集中的人才库。他们的安全撤离,逃脱虎口,成为大后方各条战线的有生力量,为抗日战争的胜利作出了各自的贡献。

1938年徐悲鸿等文化界人士途径宜昌至重庆(图片来源:宜昌市博物馆)

众所周知,抗战以前,我国工业大都集中在沿海。抗战爆发后,沿海沿江的工厂企业纷纷内迁。民生公司在整个抗战中,抢运了几百个工厂的机器设备入川,包括宜昌大撤退中的机器设备,几乎是中国全部的航空工业、兵工工业、轻工业和重工业。前些日子成立的我国第100家央企中国长安汽车,其前身是西迁而来的第21兵工厂,首任厂长李承干是中共党员,去世多年后,他共产党员的真实身份才被公开。

当年到底有哪些人登上了民生公司的“诺亚方舟”?中国之声主创人员多次赴宜昌、重庆,采访卢作孚先生的后人,以及宜昌大撤退这段历史的研究者,寻访查证历史踪迹。

“记忆中,只记得那艘大船……”

广播剧《长江四十天》中,由大毛、小毛等组成的难童让人催泪。

抗战时期,由于大片国土沦丧,产生了一大批失去父母亲人的难童。据《大公报》推算,在逃往四川、重庆等地的1500万难民中有难童400万。

1938年3月10日,在中国共产党影响下,由妇女界进步人士倡议发起,以救济教养战时难童为宗旨的抗战爱国团体――中国战时儿童保育会在汉口正式成立。保育会当年的宣传口号是:“救助难童就是支持抗战,收养难童就是为抗日将士排忧解难。”在几年时间里,中国战时儿童保育会共成立40多所保育院,收容流浪儿童3万多名,对难童进行新式教育,并一直培养难童到高中毕业能够自食其力为止。

汉口保育院学生转运途中(图片来源:宜昌市博物馆)

在宜昌大撤退中,难童是极为特殊的群体。卢作孚不仅给所有难童免费,而且当1938年11月上旬,来到宜昌的难童达到10000余人、距离长江三峡枯水期只有20天的时候,卢作孚果断要求在宜昌码头启航的船只必须每船附带50名难童,否则轮船不许在宜昌和重庆码头停靠。

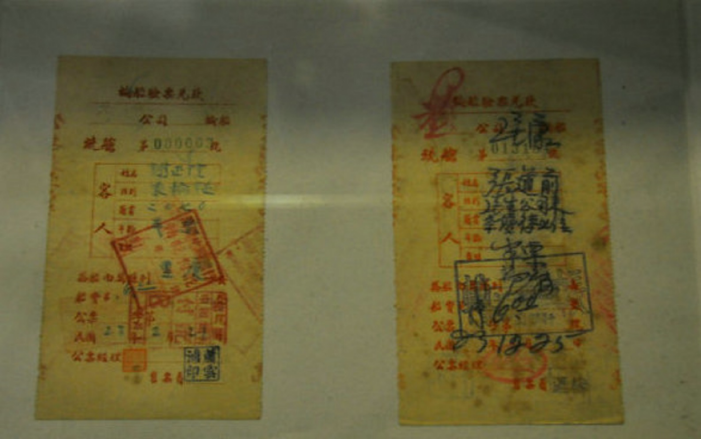

民生公司老船票(图片来源:卢作孚纪念馆)

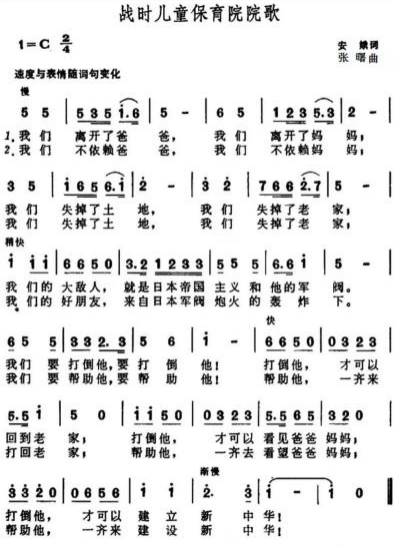

正如剧中表现的那样,在宜昌大撤退最惊心动魄的40天中,1938年10月24日,第一艘满载着物资和人员的轮船从宜昌港起航,率先登上“生命之舟”的,是300名由战时儿童保育院从华北、华东战区抢救出来的无家可归的孤儿难童。瘦削的卢作孚亲自护送难童上船,孩子们齐声唱起了这首《战时儿童保育院院歌》:“我们离开了爸爸,我们离开了妈妈,我们失掉了土地,我们失掉了老家……”

《战时儿童保育院院歌》歌谱

很多年后,当这些当年的难童重新聚首时,他们依然能哼唱起这熟悉的旋律,清楚地记得当年逃难路上学会的这首歌。

为真实再现当年宜昌大撤退中的这一幕,广播剧《长江四十天》邀请深空少年合唱团录制了这首由田汉夫人安娥创作的《战时儿童保育院院歌》。

《战时儿童保育院院歌》

截至1938年11月中旬,滞留在宜昌的难童全部运走,保育会设在宜昌的运接站共向重庆转运难童15000名。

一部声音大片是怎样诞生的?

彩蛋一:“好声音”天团大揭秘!你听出了几个“熟面孔”?

从电影《浪浪山小妖怪》的猩猩怪

到电影《流浪地球》的AI Moss

再到广播剧《三体》中的史强

配音界“百变星君”刘琮

这次“变身”爱国实业家卢作孚

配音“天花板”集体下凡

声音飚戏

戳视频↓看还有哪些“好声音”加盟

彩蛋二:真假“小”演员 “童声戏”大PK

网友提问:广播剧中那些令人心碎的童声

到底是“真小孩”还是“伪声大佬”?

小报童的市井吆喝

难童的撕心哭喊

哪个更让你破防?

报童VS难童

广播剧中大量的童声戏

哪些是“真小孩”?

戳视频↓看配音演员如何“返老还童”

戳视频↓看真相

彩蛋三:声音版“百万雄师”!群戏是这样炼成的

想知万人抢票上船的震撼场面

如何用声音呈现?

从码头喧嚣到船舱私语

从枪炮轰鸣到江水呜咽

看配音导演带你体验“声”临其境

戳视频↓看配音团队如何打造史诗级场面

事实上,广义的宜昌大撤退从1937年下半年就已开始,一直持续到宜昌沦陷前夕。广播剧《长江四十天》所表现的这四十天,只是撤退中最高峰的一段。

在卢作孚的领导下,民生航运公司在整个全民族抗战中,共向前线输送了270多万抗日将士和无数武器装备,向大后方运送了150多万难民和数十万吨物资。冯玉祥将军称民生公司不只是爱国公司,更是“救国公司”。

而作为一家公司,抗战中民生公司也遭受了重大损失,16艘船舶被炸沉、炸毁,117名船员牺牲,76人伤残。

川军出川(《大众日报》卢昱提供)

曾亲历大撤退的平民教育家晏阳初,曾称宜昌大撤退为“中国实业史上的敦刻尔克”。

并不尽然。

敦刻尔克撤退依靠的是整个英国的力量,由军事部门指挥完成;而宜昌大撤退的指挥者,却是一位民营船运公司的实业家。

让我们以特有的方式,致敬这段历史。

抗战开始,民生公司全力以赴投入战时运输中。图为支援抗战运输的民生公司“民苏”号航行在崆岭(《民生公司90周年纪念刊》)

【广播剧《长江四十天》演播人员表】

历史顾问:卢晓钟 刘重来 项锦熙 程文浩

艺术指导:魏漫伦

编剧:金晶 豆豆 杨宁 郭静

导演:张予佟

录音师:田伟涛 郭菊

作曲:曾猴几 夕昱小北

后期:新桐

动效:小白腿

视觉设计:郝婉廷

编辑:吴梦荷 马靖宇

统筹:王凯 赵聪聪 凌姝

视频宣推:杨梅 张蕊

剧中人物:

卢作孚 由 刘琮 演播

肖林 由 余昊威 演播

关团副 由 温健 演播

那志良 由 赵俊凌 演播

小贾 由 张远韬 演播

陶行知 由 朱潇 演播

李主任、船工 由 林强 演播

大毛 由 刘雨恒 演播

小毛 由 孙婉瑜 演播

孙越崎 由 高枫 演播

周仁贵 由 张恩泽 演播

参加演播的还有:

朱潇 栾立胜 王语 熊陈捷 李翰林 张恩泽 粟大伟 夏雪峰 邢子皓 蔡壮壮 李绍刚 祝敏 高旭东 张庆国 王聪奇 张硕 张旭月 宁冀荣 蔺婵婵 李佳琪 唐薇 余可婧 周中芮 尹纬逸 卢俊颖 刘浩 李元元 胡博豪 赵爽 曾浩洋

童声演员:赵可 李奕辰 解萧语 杨子沫 杨佳t 付沐妍 孙圣奇 许B程 李冠辰 毛诗语 毛文宇

童声指导:孙斐 周春利 葛钰莹 徐春燕

插曲录音:秦梓元

演唱:深空少年合唱团

制片:王雨晨

鸣谢:民生实业(集团)有限公司 野声文化 寻声工作室

监制|高岩

撰稿|郭静 杨宁

编辑|吴梦荷 马靖宇

记者|赵聪聪 凌姝