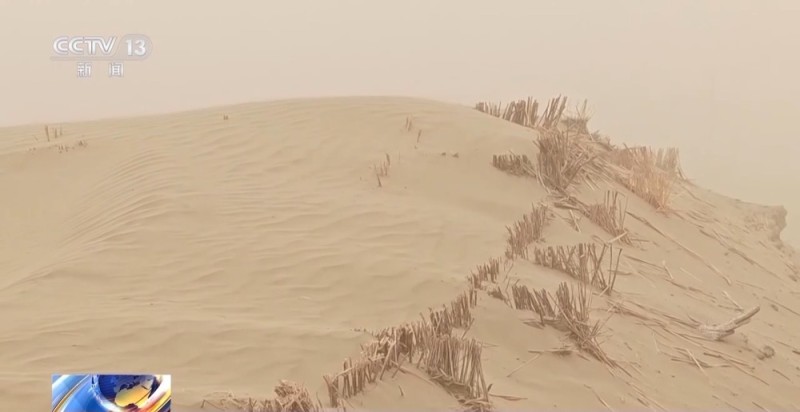

在新疆塔克拉玛干沙漠腹地,“深地一号”顺北油气田正在日夜生产,这里的150多口深井平均深度在8000米以下,几乎相当于珠峰的高度。

在大漠风沙中,一群年轻的石油人正扎根广袤的西部大地,挥洒青春和智慧,让我们国家的能源饭碗牢牢端在自己手中。

大漠油田里的青春答卷

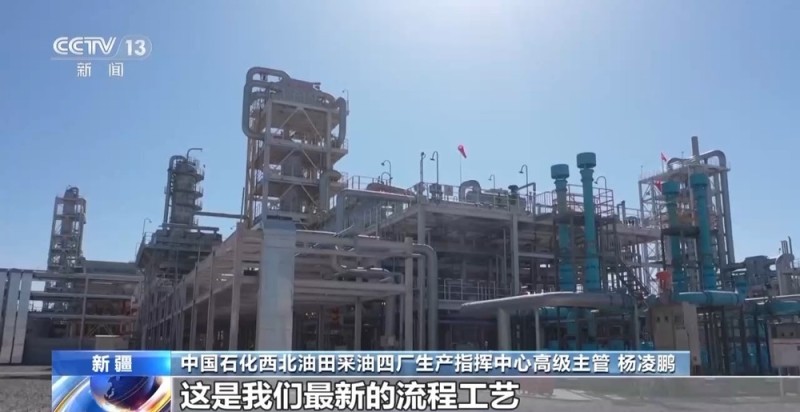

中国石化西北油田采油四厂生产指挥中心高级主管 杨凌鹏:我们顺北油气田面积非常非常大,有两万平方公里左右。有时候我们坐车从最北端到最南端的井要走六个小时左右。

越野车在沙漠里颠簸了三个多小时,终于到达杨凌鹏的工作地点。

杨凌鹏,1995年生人,五年前从辽宁石油学院研究生毕业,来到“深地一号”顺北油气田。刚满三十岁的杨凌鹏已经参与了两座油气处理站库的建设和投产,成长为联合站的站长。

记者:整个站里面没有工人?

杨凌鹏:这是我们最新的流程工艺,采用的是最新的自动化智能化的技术,所以我们人员很少。

智能化生产线,7000多个控制点,每天能处理3000多吨原油和400多万立方米的天然气。这样复杂的系统在建设组装时不能有丝毫偏差,不然就会给生产运行埋下安全隐患。面对艰巨的挑战,杨凌鹏和同事们奋战了一年。

杨凌鹏:累了就躺在格栅板上,对讲机打开,开最大,放到耳朵跟前,没有枕头,就把帽子当枕头,对讲机一喊我名字,我立马就醒来了。

在顺北油气田有很多像杨凌鹏一样年轻的面孔,这支坚守深地的队伍平均年龄不到35岁,他们来自全国各地,近80%都是党员。

塔克拉玛干沙漠一年有两百多天都是风沙天气,这些年轻人常年在户外工作,风吹日晒,红色的工装一个多月就会褪色发白。

杨凌鹏:鼻腔、口腔,包括我们的牙齿缝儿、耳朵里,回去洗澡全是沙子,洗都洗不干净。

夜幕降临,整座站库灯火通明,宛如大漠中的一颗明珠。夜色中依然有很多忙碌的身影。

作为顺北油气田生产指挥中心负责人,庞文彬的细心是出了名的。可是千头万绪的工作让他的假期一推再推,已经三个多月没有见到家人了。

两鬓斑白的庞文彬其实只有三十八岁。在顺北油气田工作了6年。风沙磨砺、工作压力他都能扛下来,可是对妻儿的思念是他最难过的关。

中国石化西北油田采油四厂顺北党支部书记 庞文彬:媳妇我可以做思想工作,但是孩子不理解,他不知道为什么父亲不回来,其实我特别想回去,但是工作上其实也没有办法。

思念只能深埋在心中,因为肩上还担着整座站库的安全生产任务,不能有一丝松懈。这种细致严谨也被庞文彬带到了生活中,他的宿舍永远保持一尘不染,被褥、衣服都整理得一丝不苟。

中国石化西北油田采油四厂顺北党支部书记 庞文彬:外面的环境再艰苦,你内心要足够强大,对自己的要求要足够严。所以我从一个床铺、一间房子做起,我的同事们、我的战友们跟我一块奋斗,一块去磨炼自己的意志,那么艰巨的任务我们一定可以完成。

在顺北油气田的生活基地前,几年前种下的一片梭梭都已经郁郁葱葱。而这群年轻人也像扎根大漠的梭梭一样,不惧风沙,茁壮成长。

青春向西 边疆筑梦

建功西部,报效祖国。在沙漠腹地、在广袤的田野里、在偏远的乡村小学,许多青年扎根边疆、服务基层,为新疆各领域的高质量发展贡献着青春力量。

山东大学研究生徐少磊是西部计划的一名志愿者。他在伊宁县第三中学担任化学老师。

面对陌生的孩子们,小徐老师尝试了各种办法努力走进学生的内心世界。

西部计划志愿者 徐少磊:就在这一学期,我把工作的重心放到育人上面,一棵树,如果你去扶一下,它可能就长得比较直。

徐少磊还经常组织孩子们参加科普研学,拍摄短视频。小徐老师的用心努力让孩子们的生活丰富多彩起来。

伊宁县第三中学学生 帕孜兰・吐尔逊江:开阔了我们的眼界,让我们也越来越有信心。等我长大了我也想当像这些支教老师一样的老师。

党的十八大以来,新疆在国家的大力支持之下,不断完善青年人才培养机制。西部计划志愿者、大学生村官、“三支一扶”等项目,成了青年扎根基层、奉献自我的重要途径。不仅锻炼了青年的能力,更让他们在服务基层的过程中找到了自身价值。

喀什市和谐街道办事处四级主任科员 杨晓华:扎根于基层,我要当好广东和新疆两地交流的桥梁。

库尔勒市第一人民医院中医皮肤科副主任医师 耿月霞:用我自己的微薄之力 ,愿意为当地的医疗卫生事业的发展贡献我的全部。

总监制丨张勤

监制丨王琰 岳群

制片人丨朱继华

记者丨张芊芊 常江

摄像丨张程

编辑丨张雨棣 张博 张昊

协拍丨新疆台 中国石化