新华社南宁9月20日电 题:数读东博:五大数字透视中国―东盟合作之“变”

新华社记者黄全权、向志强、农冠斌

又一个收获的金秋,又一场精彩的盛会。

22年。一路走来的中国―东盟博览会、中国―东盟商务与投资峰会,早已成为拉紧命运共同体纽带的助推器和观察中国开放合作的重要窗口。

站在新的时间节点和数智时代的门口,哪些新信号悄然释放?哪些新机遇正在临近?一些关键数字正在呈现端倪。

“1万平方米”打破纪录:传统合作刻下“高科技之印”

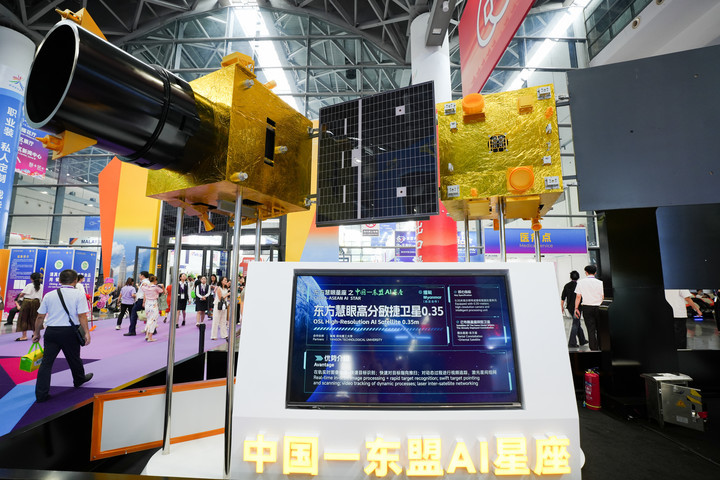

9月19日在南宁国际会展中心拍摄的中国―东盟AI星座的卫星模型。新华社记者周汀鹭摄

【数字】

本届东博会首次创设1万平方米人工智能专馆,也是东博会史上最大的单体主题馆。近200家高科技企业尽锐出战。

在展馆展位变化、“高科技面孔”蓬勃涌现的背后,是中国―东盟正悄然演绎着从传统商品贸易向高科技合作的重要蝶变。

【现实场景】

当开幕式上嘉宾的一句“讲稿在我的眼镜里”引爆全场,当展馆内机器人灵活地打油茶吸引各方目光……人们惊讶地发现,人工智能不仅如此深入我们的生活,更在改变中国―东盟合作的内容和未来。

各方业已注意到,我国提出《全球人工智能治理倡议》《人工智能能力建设普惠计划》,帮助全球南方国家在人工智能发展进程中平等受益。

此次,人们清楚地看见,作为我国面向东盟开放合作的前沿和窗口,广西正以前所未有的力度积极开展人工智能创新合作。“北上广研发+广西集成+东盟应用”的发展路径图清晰呈现。

【点评】

是展品,是会展工具,更是重要合作议题――AI始终贯穿本次东博会。折射了技术发展速度之快,也映射出中国―东盟人工智能合作的需求之热。以人工智能、数字经济为代表的高科技合作必将加速开拓新质生产力的广阔蓝海。

“3.0版”呼之欲出:更深联通带来更多想象

这是9月17日拍摄的广西南宁国际会展中心。新华社记者周汀鹭摄

【数字】

展会全程,已经全面完成谈判的中国―东盟自贸区3.0版成为热议焦点。

新的版本,新的期待,新的启航。版本升级背后,含义更加深刻。彰显中国与东盟区域经济一体化领域不断拓宽,层次不断加深,步伐不断加快。

【现实场景】

据悉,3.0版首次系统性构建了覆盖数字基础设施“硬联通”与规则标准“软联通”的全链条合作框架,双方将从9个重点领域开展互利合作。

论坛上、展台间,各国政商人士对3.0版的期待溢于言表。“一旦标准互认,我们面对的将不再是‘各国各表’,而是一条打通生意的绿色快车道――产品进中国更顺畅,闯世界也更有底气。”来自马来西亚的企业家黄国辉如此比喻。

东盟秘书长高金洪说,3.0版将使双方经贸合作迈向新的高度,尤其是在电商、数字贸易、支付等新兴领域。

【点评】

作为中国和东盟共同维护和深化自由贸易的标志性成果,3.0版促进从互降关税向共建标准规制转变,将构建起更加便利的贸易环境、更加开放的市场空间,为区域和全球贸易注入更多的确定性。

“10+1”到“60”持续扩容:更高水平开放合作的生动注脚

这是第22届中国―东盟博览会开幕式现场(9月17日摄)。新华社发

【数字】

本届东博会共有60个国家参展。其中,“一带一路”国际展区有巴基斯坦、韩国等33个国家参展。

从“10+1”到“60”,从山水邻居到“一带一路”朋友圈,东博会和峰会正成为中国坚定不移扩大高水平对外开放的生动注脚。

【现实场景】

阿富汗地毯、卢旺达咖啡……东博会上,不仅东南亚商品琳琅满目,其他共建“一带一路”国家的商品也格外抢眼。

斯里兰卡作为本届东博会的特邀合作伙伴,其驻广州总领事拉辛卡・达穆拉格表示:“东博会远不只是一场展会,它更是互联互通与共享繁荣的战略平台,是实现合作共赢的最佳见证。”

在连续六年参会的巴基斯坦参展商亚辛・阿斯加尔看来,东博会早已超越中国―东盟“10+1”框架,成为携手世界、共创商机的桥梁。

【点评】

恰如一扇窗,东博会让世界看见中国开放的大门越开越大。在单边主义、保护主义明显抬头的形势下,中国与东盟携手高举开放合作大旗,也更加深入地融入和服务经济全球化,成为推动全球经济增长的强力引擎。

“超100场”引人注目:交流互鉴凸显“东方智慧”

大会期间各国政商代表人士在洽谈商机。(主办方供图)

【数字】

7天,超100场,各类各层次活动在东博会和峰会期间接连推出。

密集的活动,展现了中国―东盟各领域务实合作“全面开花”的火热景象,也日益凸显“南宁渠道”在中国―东盟对话合作中的独特地位。

【现实场景】

开幕式上,各国政要勾画战略对接蓝图;青年领军者圆桌对话会,多国代表碰撞思想火花;会展中心内外,非遗时装周等文化活动轮番上演……

在东博会,不仅有视听和思想的盛宴,更有增强情感联结、深化文明互鉴的生动实践。

作为永久举办地,广西正多方努力,把东博会打造成为外交、经贸、民间交往和构建人类命运共同体在东盟实践的平台。“如今,东博会已成为东盟与中国互信、合作和携手共进的重要象征。”高金洪说。

【点评】

合作是历史潮流,共赢是人心所向。东博会和峰会使中国与东盟间沟通交流的渠道实现制度化、常态化,从而得以持续发挥增进互信、达成共识、建立机制的作用,用“东方智慧”在全球动荡中构建起区域“稳定器”。

“54.2%”创下新高:从“大象起舞”迈向“万马奔腾”

9月20日,在广西南宁国际会展中心,斯里兰卡客商在展馆布置当日工作。新华社记者张爱林摄

【数字】

本届东博会3200余家企业参展,1万多家企业到会采购洽谈,外国企业占比38%。商协会和企业主导的经贸活动占比54.2%,创历史新高。

“C位”之变,背后是“逻辑”之变。企业参与程度的空前提升,无疑将为中国―东盟合作持续注入更多新动力。

【现实场景】

只需手机一扫,唤醒AI会展智能体,输入合作意向,系统便迅速精准匹配符合条件的展商――本届东博会上,客商们有了寻觅商机的“新利器”。

这个“智慧大脑”不仅是推动双边贸易与产供链高效对接的数字服务中心,后续还将演进为一个“365天×24小时”永不落幕的线上经贸合作平台。

作为高规格、高层次的国家级平台,近年来东博会愈发突出企业的主体地位,通过一系列创新和务实举措,真正让企业“当主角、得实惠、享服务”。

【点评】

企业的活跃度直接反映经贸合作的实效与吸引力。中小企业、民间资本更加积极地参与东博会,喻示着中国―东盟合作正从最初“大象起舞”的大国企、大项目时代,进入“万马奔腾”的普惠式、多元化时代,标志性工程与“小而美”项目相得益彰。更多的企业参与,更强的市场驱动力,带来的将是更广阔的前景!