发现于尼雅遗址的东汉“司禾府印”,这是东汉在精绝设立屯田机构的证据。 图片来源:视觉中国

约特干故城景区中的歌舞表演。图片来源:视觉中国

和田地区博物馆大厅装饰画,以“五星出东方利中国”锦护膊文物为画面中心。 图片来源:视觉中国

今年是新疆维吾尔自治区成立70周年。文化润疆,是新时代党的治疆方略的重要组成部分。截至2024年,新疆有登记备案博物馆150家。游览博物馆与古遗址,是领略新疆人文之美的重要途径。由北京援建的和田地区博物馆,文物丰富、展陈创新,在中国历史的大框架中全方位讲述和田历史,通过文物证明新疆自古以来就是中国领土不可分割的一部分,历代中央政权对其进行了有效管辖治理。

神秘的精绝古城出土了国宝级文物

走进和田地区博物馆大厅,首先映入眼帘的是一幅巨大的画,在雪山与沙漠的映衬下,位于画面中心位置的“五星出东方利中国”锦护膊熠熠生辉。这件国宝级文物原件收藏于新疆维吾尔自治区博物馆,出土于和田地区民丰县尼雅遗址。这件东汉文物以锦为面,白绢包缘,色彩鲜艳,锦面上用蓝、红、绿、黄、白五种颜色,织出云气纹、瑞兽纹等纹饰,纹饰之间织有“五星出东方利中国”八个汉字。这件织物的经纬线密度远大于普通汉魏织物,代表了当时织锦技艺的最高水平,有学者认为这件织物应为蜀锦,蜀地工匠应汉朝宫廷之命制造,最终它出现在尼雅遗址一座墓葬的墓主身上。

尼雅遗址,即是汉代西域三十六国中的精绝。公元前60年,汉朝设置西域都护府,开创中央政权有效管辖治理新疆地区先河。正史《汉书》与《后汉书》中都有《西域传》,《汉书•西域传》如此介绍精绝:“精绝国,王治精绝城,去长安八千八百二十里。户四百八十,口三千三百六十,胜兵五百人”;“北至都护治所二千七百二十三里,南至戎卢国四日行,地厄狭,西通扜弥四百六十里”。《汉书•西域传》中对西域各国的记载,都会标出从长安到此地的距离和从西域都护府到此地的距离,这是汉代中央政权对西域的有效管辖治理的鲜明体现。

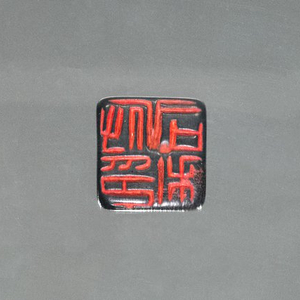

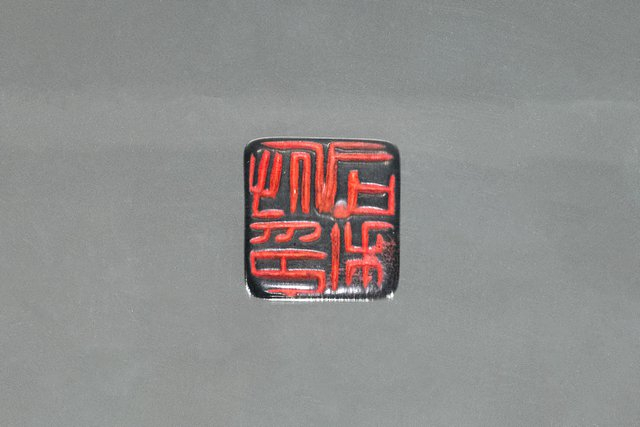

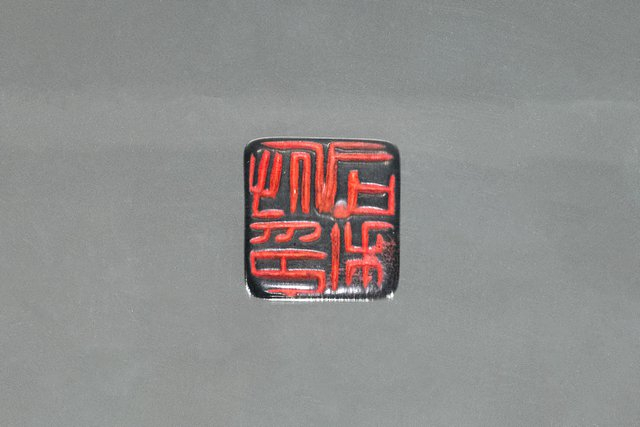

和田地区博物馆基本陈列之一“汉晋子民——精绝人的缤纷世界”,向观众呈现了尼雅遗址的考古成果。尼雅遗址深居塔克拉玛干沙漠腹地,发源于昆仑山北麓的尼雅河为精绝人的生活提供了水源,有此水源精绝人得以发展农业。考古学者在尼雅遗址中发现了一枚东汉的煤精印章,印面刻有“司禾府印”,这是东汉在精绝设立屯田机构的证据。历代中央政权都十分重视在西域发展屯田,汉代始创西域屯田,此后不断扩大。中原人将先进的农业技术带到西域,屯田不仅提高了西域农业生产水平,也使得汉族与西域各民族相互了解、共同发展、民心相通。

尼雅遗址中有馕坑和冰窖,得益于极度干燥的气候,观众甚至能看到盛羊头的木盆、盛羊腿的木盆、盛梨的单耳木杯。小麦制成的馕、牛羊肉、梨、葡萄等是精绝人的日常食物。以食物放于食器中随葬,不仅是精绝人的葬俗,也可见于新疆许多重要遗址。

精绝人是技艺精湛的木匠,他们在绿洲中打造木屋,制作木家具和生活中会用到的木碗、木盆、木杯、木器座等,在木门和木家具上,精绝人会雕饰华丽的花纹,尽展对生活的热爱。和田地区博物馆收藏的一件雕花木柜门便是精绝人的杰作,木柜门浅浮雕有精美的图案,居上的图案刻画一个人牵着大象,象鼻卷起,象背上还放置垫子可供人坐,居下的图案刻画一只有翅膀的怪兽,它头上有角,从头部到翅膀处刻画出鳞片,尾巴上翘,似龙又非龙,围绕这两个图案的是麻花纹、菱格纹、草叶纹等纹饰。这件不大的木柜门,却透露出深居沙漠的精绝人,与南亚、西亚存在着文化交流,或许正是丝绸之路将其联系了起来,远方的器物与文化不再遥远,而是成了日常起居之物的装饰。

于阗与中原通过玉石与丝绸紧密联系

公元4世纪后期,精绝神秘消失了,精绝人去向不明,时至今日,学者们对于精绝消失的原因莫衷一是。而汉代西域三十六国中的于阗,则一直持续到11世纪初。和田地区博物馆基本陈列之一“五星出东方利中国——和田历史文化陈列”以恢宏的篇幅、多元的视角、丰富的文物介绍了和田历史变迁、这片土地上生活的各民族及其创造的文化、历代中央政权对和田的有效管辖治理。

和田,古称于阗。于阗是丝绸之路南道上的重要枢纽。其实,早在张骞凿通丝绸之路前,于阗已经与中原有了紧密的联系,联系的纽带是和田玉。河南安阳殷墟妇好墓中出土的许多精美的玉器,就是以和田玉为原料的。和田玉,被誉为“昆仑山的心”,当它通过“玉石之路”源源不断输入到中原时,也赢得了中原人的心,对和田玉的喜爱,从古延续至今。

故宫宁寿宫乐寿堂中安放着一座清朝乾隆时期的玉山,雕刻《大禹治水图》,大禹治水改堵为疏、与民同劳、为国忘家,这一题材具有深厚的政治内涵,而这座玉山的制作历程,也表现了团结统一的多民族国家调度能力。玉料来自和田密勒塔山,清宫造办处据宋人的《大禹治水图》进行设计,扬州的工匠耗费六年时间将其雕刻完成,最终将它安置在紫禁城中,迄今已有两百多年。

和田地区博物馆中陈列了大量古代文书,一件唐代于阗文“思略租赁桑树契约”文书值得特别注意。这是一件写在纸上的契约,使用的是于阗文。大约在公元4世纪,于阗人借用婆罗谜字母创造了于阗文来书写于阗语,它广泛运用于契约、账目等民间文书中。这件契约说的是一个叫思略的人向一个叫汉卡的人租赁桑树,租期一年,租金是三匹于阗本地特有的丝织品。思略租赁桑树是为了养蚕制丝,而丝织品可以作为货币来使用不仅是于阗的习惯,也是丝绸之路沿线许多地方的习惯。

约在公元3世纪,中原的养蚕缫丝技术就传播到了于阗。关于这项技术如何传入于阗,曾到访于阗的玄奘在《大唐西域记》中记录了一个迷人的传说,玄奘称于阗为瞿萨旦那,“昔者此国(指于阗)未知桑蚕,闻东国有也,命使以求”,初求不成,“瞿萨旦那王乃卑辞下礼,求婚东国,国君有怀远之志,遂允其请”。于阗王派使者到中原迎亲,希望公主能将蚕种带回于阗,造福于阗百姓。公主将蚕种放在帽子中带回了于阗,并将养蚕缫丝的技术教给于阗人,还立下“不令杀伤,蚕蛾飞尽,乃得治茧”的规矩,自此之后,于阗桑树成荫,丝织业蓬勃发展。在和田地区策勒县丹丹乌里克遗址中,曾发现一幅《东国公主传丝图》木板画,原件已被英人斯坦因盗去,在和田地区博物馆中可以看到复制件。画面中东国公主典雅端庄,旁边一位侍女手指她的帽子,暗示其中藏着蚕种。

“开于阗,绵绫家家总满。”这是敦煌民谣中的一句歌词。在于阗等地,丝绸经过扎染后,形成了至今仍深受维吾尔族同胞喜欢的艾德莱斯绸,那明丽的颜色,仿佛跳动的音符,且歌且舞在这片广袤的土地上。

于阗的绘画与音乐深受唐人的喜爱

唐代,中央政权对西域的有效管辖治理进入一个新阶段。唐代先后设置安西大都护府和北庭大都护府,统辖天山南北。安西大都护府下设龟兹、于阗、焉耆、疏勒四镇,在于阗形成了比较完整的军事镇防体系。唐朝的典章制度、文化艺术对于阗产生了深刻影响。

与此同时,于阗的绘画乐舞也深受中原人的喜爱。唐朝宫廷中有两位来自于阗的画家,一位叫尉迟跋质那,另一位是其子尉迟乙僧,时人称活跃于隋代的尉迟跋质那为“大尉迟”,称活跃于唐初的尉迟乙僧为“小尉迟”。两位画家皆以绘制寺庙壁画为能事,他们带来了西域的绘画技法,为兼收并蓄的唐代画坛所注目,唐代张彦远的《历代名画记》记载他们擅长画西域人的形象及菩萨的形象,“小则用笔紧劲,如屈铁盘丝,大则洒落有气概”。可惜的是,两位画家的传世作品少之又少。和田地区博物馆展出的大量本地古代佛教遗址壁画,或许能弥补我们的遗憾,使我们得以一窥古代于阗绘画艺术取得的成就。

于阗是丝绸之路南道上重要的佛教中心,玄奘对于阗印象深刻,对这里的民俗很有兴趣,《大唐西域记》称于阗“国尚乐音,人好歌舞”,音乐与舞蹈是于阗人生活中不可缺少的部分。唐代诗人李贺有一首《李凭箜篌引》,写的是他聆听李凭弹奏箜篌的感受,到底是诗坛的鬼才,李贺下笔即不同凡响,他写箜篌的声音是“昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑”,这箜篌声如仙乐一般,不仅令在场的听众神往不已,传入天界更令女娲、吴刚忘记了自己的职守,“女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨”,女娲忘记了补天,使一场秋雨从天而降,“吴质不眠倚桂树,露脚斜飞湿寒兔”,吴刚忘记了伐树,在桂树下聆听箜篌声,玉兔也入迷地听着,寒露打湿身体也未注意到。

箜篌中的竖箜篌非中原本土所有的乐器,和田地区洛浦县山普拉墓地曾出土一件汉晋时代的木质竖箜篌,而在巴音郭楞蒙古自治州且末县的扎滚鲁克墓地出土过两件距今约2700年的木箜篌。竖箜篌从西亚传入西域,随着西域歌舞再传入到中原。

丝绸之路上文化交流的频密,经常超过我们的想象。在和田历史文化陈列的最后,观众可以看到一件出自洛浦县比孜力佛寺遗址的人物纹栽绒毯,它上面绘制的是什么人物,讲述的是什么故事,已故北京大学教授段晴经过仔细研究后,认为讲述的是两河流域流传的史诗《吉尔伽美什》。

“一唱雄鸡天下白,万方乐奏有于阗”,这是毛泽东同志1950年10月创作的《浣溪沙•和柳亚子先生》中的两句。而今,进入新时代的新疆,各项事业在党的领导下取得历史性成就、发生历史性变革。2022年正式对外开放的约特干故城景区,是近年来和田地区最受欢迎的文旅项目,距景区几公里处的约特干遗址,很有可能是古于阗的都城。当夜幕降临,在复原的约特干故城中,行进式的歌舞表演欢迎四方来客,于阗歌舞魅力不减、更加动人。(陈彧之)