今天(9月21日)是世界阿尔茨海默病日,今年的主题是“早防早治,守护认知”。阿尔茨海默病俗称“老年痴呆”,是一种神经系统退行性疾病。

我国现有阿尔茨海默病患者

约1000万人

目前,我国60岁及以上老年人中约有1000万名阿尔茨海默病患者,预计到2030年将达3000万人。

年龄是阿尔茨海默病最关键的风险因素,统计显示,60岁以上人群年龄每增长5岁,患病率就会翻倍。到85岁后,这个比例会猛增到20%~30%。

老年人容易忘事儿,这可能是年龄增长所导致的良性健忘,也可能是阿尔茨海默病的早期表现。良性健忘主要表现为忘细节、记大事,比如说他会忘记要买的菜名,但是记得买菜这件事,家里人提醒他之后能够想起来,而阿尔茨海默病患者,即使家人提醒之后也想不起来。

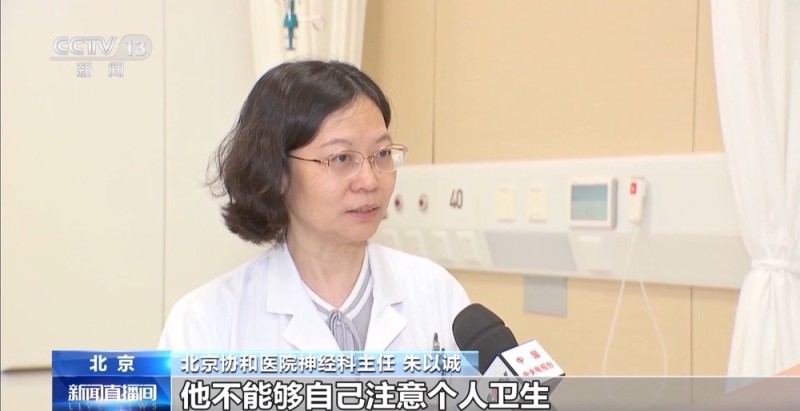

北京协和医院神经科主任 朱以诚:如果家里面的老人,他记忆下降已经到了对生活会有一些影响了,他以前能干的事他干不了了,他不能够自己注意个人卫生,做饭、做家务或者独立出门,比如说他有重复性的语言,他这件事说过一遍,又说一遍,重复地去问,或者这件事情做过一遍他又去做,这就显然是不正常了。

虽然大多数的阿尔茨海默病患者都是65岁以上发病,但是也有一部分患者是在50岁、60岁甚至更年轻的时候就发病,这被称为早发型阿尔茨海默病。阿尔茨海默病从发病原因来看,主要分为两大类:

一是散发性阿尔茨海默病,没有家族遗传史,与特定基因突变直接相关,这类患者占90%以上。

二是家族性阿尔茨海默病,父母、兄弟姐妹中如果有阿尔茨海默病患者,自己患病的可能性比普通人高,患者多在65岁前发病。

四川大学华西医院神经内科主任医师、四川大学附属成都市第二人民医院院长 陈蕾:如果是已经怀疑遗传上有问题了,这种患者可以提早进行一些认知功能的训练,比如说有针对性地开展一些情绪训练、运动训练或者是记忆功能的训练,参加运动,听音乐,去下棋,都能够很好地预防老年痴呆。

北京协和医院神经科主任朱以诚:老年期的痴呆有60%~70%的危险因素是可干预的,比如说高血压、糖尿病、高脂血症、中年期的耳聋,还有社交孤立状态,这些问题都是可调控的危险因素。

专业照护让患病老人更有尊严

目前,我国大约1000万阿尔茨海默病的患者中,大部分采取居家照护的方式,也有一些患者在养老机构里,医护人员通过药物干预、治疗、护理等多种办法,让患病老人得到照护和关爱。

88岁的武女士是一名退休语文教师,患阿尔茨海默病已经五年了,目前已经出现了认知障碍等症状。为了减缓身体机能退化的速度,武女士每天需要进行康复训练。家人告诉记者,由于病情进展,居家护理的难度越来越大,从去年开始,武女士从北京来到了位于河北的一家健康养护中心。

武女士儿子 李水村:去年春节之后,她有两次在家里边儿躁狂发作,我跟我弟弟两个成年人都按不住她。后来我们当时就考虑,说这种情况如果以后再发作的话,在家里就没法护理了。

除了出现躁狂症状,李先生也很担心母亲摔跤,一次摔跤后导致的病情加重,让李先生下定决心来到了这里。

武女士儿子 李水村:她有一些不好的习惯,比如晚上起来上厕所,她不开灯。好多老年人为节约,虽然她有阿尔茨海默病,但是她已经养成习惯了,这样容易摔着,后来果然摔着了。

在康养中心,除了药物治疗以外,武女士接受了专业的照护和陪伴。当初摔倒后出现的腰椎压缩性骨折经过专业治疗之后逐渐康复。在康复师的悉心照护下,武女士也逐渐恢复,躁狂症一直没有再出现。

燕达金色年华健康养护中心康复师 涂苏怡:因为她毕竟有阿尔茨海默病,她不愿意去做一些被动的配合,只有说我带着她,我做什么样的动作,她能够学得更好,到最后一直都练得非常好,现在恢复也非常好。

和武女士一样,路先生今年88岁,是一名中重度阿尔茨海默病患者,因为患病日常生活已经无法自理,并且语言表达能力受限,他多数时间保持沉默、神情忧郁。

在康养中心的认知照护中,医护人员采用非药物疗法――五感训练,路先生的精神状态逐渐改善。

燕达金色年华健康养护中心护士 孟苓萱:这就是我们认知症中非药物疗法的嗅觉疗法,提升老人的嗅觉,让老人尝试不同的东西,能够提升他的嗅觉,锻炼他的味觉,帮助他想吃东西,有想吃东西的食欲。

通过对阿尔茨海默病老人视觉、触觉、嗅觉、听觉和味觉的训练,能够很好地缓解老人的焦虑情绪。另外,让他们触摸、感受物品的质地,感受不同的纹理、温度,听α脑波音乐,达到缓解焦虑的作用。

每天上午,护工们会有计划地为阿尔茨海默病患者进行认知训练、日常生活能力的保持和训练,通过增加感官刺激、益智游戏等多种方式,帮助老人家延缓病情的发展。

(总台央视记者 孙金燕 曹宇 刘刚)