央广网北京9月25日消息(记者冯仪)“每天早上7:40去交班,一直到下午6点,夜班同事来接替。每2到3小时给老人们翻一次身,每间隔2小时通过鼻饲给老人们喂一顿饭……”马洪强是一名从业6年的养老照护员,而这就是他一天最基础的工作。

2019年,从护理专业毕业后,马洪强进入一家养老服务中心做养老护理员。6年间,自理型、半失能型、失能型老人马洪强都照护过。熬过了毕业工作后最容易动摇职业心态的前三年,马洪强渐渐找到了属于自己的发展道路:“走技术路线。未来,把自己的经验传递下去。”

据2025年1月国家统计局公布的数据,2024年末,我国60岁及以上人口达到31031万人,首次突破3亿人,占全国人口的22.0%。其中65岁及以上人口占全国人口的15.6%。中国老龄事业发展基金会发布的《2024养老护理员职业现状调查研究报告》显示,我国养老护理员供给缺口达550万,新增养老护理员的流失率为40%至50%。北京、上海等地更是将养老护理员列入急需紧缺高技能人才职业目录。

一线工作者在“情怀”与“职业倦怠”之间摇摆

马洪强所工作的楼层住着一些疾病状态较重的老人,他们大多数人已经不能说话。

养老服务中心实行双班倒工作制,24小时轮换。照护工作中,失能老人的排泄物清理和皮肤护理是重点和难点。马洪强说,做一名合格的养老照护员并不容易,但是他坚持到今天,因为“被需要、提供陪伴,是这份工作最高级的意义。”

相比医院实习的经历,马洪强觉得养老院的氛围更温馨,这份从高中做志愿者时就开始接触的工作,于他更像一种“舒适圈”。这种舒适,既源于心理上的适应,也来自照护中获得的强烈精神反馈。

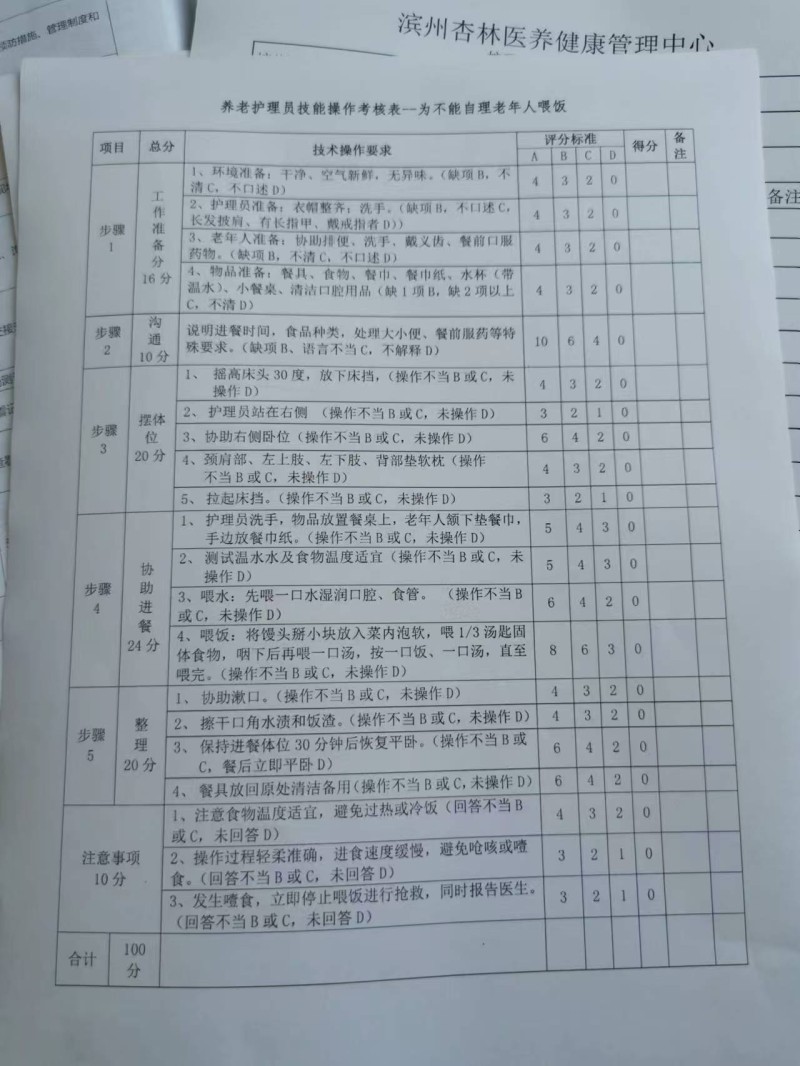

养老护理员技能操作考核表(受访者供图)

他曾被一位临终的老人紧紧握住双手。“那时她说不了话,但在最后时刻,和我们每个工作人员一一握手,之后很安详地走了。”生命的宁静送别,让他感受到职业的神圣。

然而,崇高感无法消解所有的疲惫。职业倦怠仍会侵袭而来。“社会认可度、工作强度、晋升渠道都是现实制约。”马洪强坦言,许多毕业生在入职前三年会反复自问:“要不要坚持?”与他同期入职的同学们中,不乏有转行者,他们曾经感叹:“不仅是身体劳累,更是心理上的疲惫。尽管行业前景好,但眼前的收入和社会地位让人难以下定决心。”

近年来,马洪强所在的山东省滨州市社会养老服务中心应届生人数已从五六名增至十五六名。“年轻又专业的护理员其实很受欢迎,老人们看我们像孙辈一样,心情会好一些,机构也希望有更多专业的护理员来工作。”

受访的两位护理人员都告诉央广网记者,目前,想要找一份养老护理相关的工作难度并不大。“近几年,我们公司招聘的90%是应届生,有机会实习留用。”刘亚宁2023年毕业于山东青年政治学院老年服务与管理专业。毕业后,他入职了一家大型企业,先后在济南、天津做一线护理员。经过轮岗后,他发现自己的兴趣在对外沟通和交流上,于是转岗成为康养规划师。“目前的市场存在一个难点,在一线实习过后的学生很难真正留下来。”刘亚宁观察到,很多学生会在一线实践过后失去“当初的冲劲”。

“现在大家都认为养老行业是一片蓝海,应届生们在岗位上的选择也变多了。但能不能坚持下来就要看自己了。”刘亚宁说。

“多条跑道”已铺开 吸引力如何?

民政部、全国老龄办发布的《2024年度国家老龄事业发展公报》显示,截至2024年末,全国高校共开设护理学、养老服务管理等专业点770余个。职业教育层面,《职业教育专业目录》设有智慧健康养老服务、老年人服务与管理等21个中职、高职专科、职业本科相关专业,2024年中职相关专业布点1700余个,高职专科相关专业布点1600余个,职业本科相关专业布点30余个。继续教育层面,2024年31所高校备案智慧健康养老服务与管理、老年保健与管理、老年学等专业点32个。

“现在护理员的职业发展路径已经比过去清晰和宽广很多,可以说‘多条跑道’已经铺开。”滨州职业学院二级教授、世界职业院校技能大赛评审专家徐红向央广网记者介绍。

“例如,现在可以走‘技能等级’主线。按照国家最新的职业技能标准,护理员可以从五级(初级工)一路晋升到一级(高级技师),每提升一个等级,对应的岗位和待遇也会提升;有了一定经验后,可以竞聘护理组长、质量安全专员等管理岗,进而向运营经理等更高层次发展;如果对某个领域特别感兴趣,比如认知症照护、康复训练等,可以通过专项培训成为技术骨干,或者转型为养老评估师、培训师;对于经验极其丰富的资深护理员,可以参与标准制定、技能督导等工作,成为行业内的权威;还有学历提升和职称评定的新路径。”徐红表示,现在养老护理员已纳入国家职称体系,可以通过继续教育提升学历,符合条件的还可以参评卫生技术职称,高级技师甚至能享受到副主任护师级别的待遇,职业天花板被显著抬高。

目前,即使没有接受过专业的学校教育,从业者经过培训,也可以取得从事养老照护工作的资格。2019年,人社部和民政部发布了《养老护理员国家职业技能标准》(以下简称《标准》)。其中提到,将养老护理员的职业技能等级由四个增至五个,新增“一级/高级技师”等级,明确了康复服务、照护评估、质量管理、培训指导等职业技能。在《标准》中,以四级、中级工的工作要求为例,养老护理员需要对老人进行清洁、饮食、排便等生活照护;体征观测、用药照护、感染防控、失智照护等基础照护;还要负责康乐活动等康复服务,心理慰藉等心理支持。而这样标准化的需求,让专业的、科学的养老护理员成为行业中的急需人才。

山东青年政治学院职业教育学院智慧健康养老管理专业负责人、教研室主任陈越男发现,近几年,毕业生进入养老行业的比例在逐步提升,但整体仍处于培育和积累阶段。“养老行业涉及面广,加上近年来养老智慧化程度的加深,目前大部分同学都表示愿意进入泛养老产业。不过在一线照护岗位上,当前吸引力相对有限,每个毕业班大约有两成同学从事直接照护工作,其中一部分能够长期坚持。”

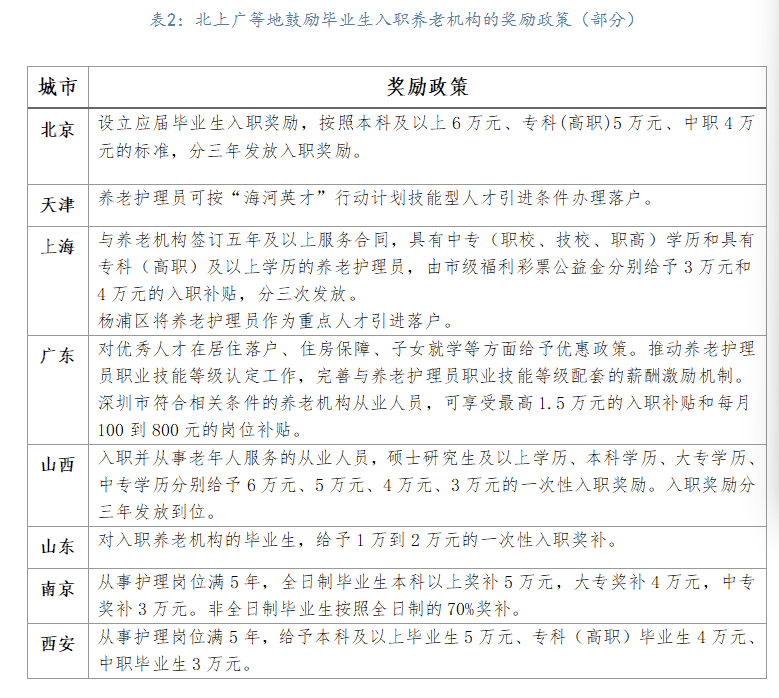

目前,为了更好地吸引相关专业毕业生,国家政策支持引导更多职业院校(含技工院校)和普通本科高校养老、护理等专业毕业生从事养老服务工作。多地发布了相关奖励政策,如根据工作年限分批次给予数万元的补贴,或在办理落户时获得条件倾斜。

图源:人民网政策研究院

破解“留人难”需打“组合拳”

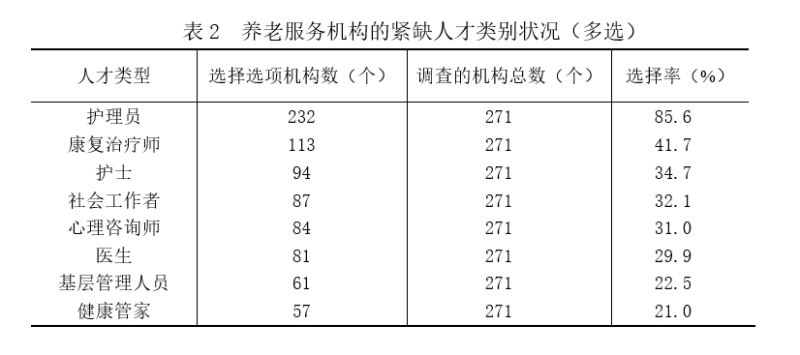

据人力资源和社会保障部信息中心2024年披露的《养老服务人才状况调查报告》(以下简称《报告》)数据, 养老护理员是养老服务机构最紧缺的人才类型。《报告》显示,参与调查的271家养老服务机构中,有85.6%的养老服务机构缺乏养老护理员,此外,康复治疗师、心理咨询师、医生、护士、社会工作者、基层管理人员、健康管家等人才也在一定程度上紧缺。

图源:《养老服务人才状况调查报告》

“养老护理行业‘需求大’但‘留人难’是目前突出的结构性矛盾。”徐红表示,要破解这个难题,需要政府、机构、社会形成合力,打出“组合拳”。首要的是提升薪酬保障。建议政府出台行业薪酬指导线,机构根据照护难度、技能等级合理定薪,严格落实夜班、失能照护等补贴,让护理员劳有所得、干得安心。减轻负担与关爱心理。要督促机构按标准配齐人员,引入智能设备辅助,降低体力消耗。同时,建立常态化的心理关怀机制,为护理员情绪“减压”。长远看,要拓宽职业通道。 机构应拿出一定比例的营收用于员工培训,并明确技能等级与薪酬晋升挂钩。基础是优化工作环境,要推动机构配齐必要的照护设备和防护用品,切实改善员工食宿条件。同时,建立规范的家属沟通机制,从源头上减少误解和纠纷。

“能留下来的学生,大多有一些共性,他们有较高的价值认同,把养老服务视为有意义的事业;有爱心和耐心,能在陪伴和照护中获得成就感;同时具备扎实的专业素养,善于将智慧养老与传统服务结合起来。”陈越男表示。

对于马洪强而言,未来的路径已经清晰。他计划深耕技术,并期待将经验传授给后来者。在这个挑战与温情并存的行业里,每一天的坚持,都是在为庞大的老龄社会做最基础的支撑。