今年是《巴黎协定》达成10周年,也是提交新一轮国家自主贡献的重要节点,全球气候治理进入关键阶段。在气候危机敲响的警钟声里,《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会(COP30)近日在巴西闭幕。大会聚焦多项重要气候议题,呼吁全球携手为应对气候危机寻找共同解决方案,加速减少排放,增强气候韧性,推动包容、公正的转型。会议期间,中国积极应对气候变化的政策行动和成果得到了各国专家学者的肯定与认同。

《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会通过新的有关气候行动的总体协议――《全球动员:团结协作应对气候变化挑战》,呼吁各国“主动”应对气候变化,加速气候行动。协议指出,到2035年之前,富裕国家应将其提供的资金增加两倍,以帮助其他国家应对全球气候变化。协议还指出,不断增加的贸易壁垒对清洁能源技术使用造成了一定限制,气候机构应分析如何使国际贸易与气候行动保持一致。

在此次大会召开前,世界气象组织公布的最新报告显示,2025年1月至8月,全球近地表平均气温较工业化前平均水平高出1.42±0.12℃。2024年已达纪录高位的温室气体浓度与海洋热含量,2025年仍持续上升。由此,此次大会也被舆论视为确保全球在2030年前将温升控制在1.5℃目标轨道上的核心节点。

然而,对于全人类来说都尤为重要的气候问题,在落实行动的关键节点上,美国联邦政府却没有派出任何高级别代表出席大会,30年来首次缺席。

中国气候变化事务特使 刘振民:这届大会开得也非常艰难,美国首次缺席气候变化大会,美国的缺席,首先影响到了气候变化多边合作进程的完整性;第二,影响到了发达国家内部协调,也就影响到了发达国家与发展中国家合作。

根据《巴黎协定》,各缔约方需在2025年提交到2035年的国家自主贡献。目前,已有100多个国家提交了自主贡献目标。

在今年9月24日,习近平主席在联合国气候变化峰会发表视频致辞时,宣布中国新一轮国家自主贡献:到2035年,中国全经济范围温室气体净排放量比峰值下降7%~10%,力争做得更好。

据测算,我国到2035年的温室气体净排放比峰值下降绝对量将超过10亿吨二氧化碳当量,远超发达经济体历史同期水平,体现了前所未有的雄心与力度。

路透社11月16日发表的文章说,在美国30年来首次缺席联合国年度气候峰会之际,中国正以全球应对气候变化重要参与者的姿态走向舞台中央。

北京大学城市与环境学院副院长 教授 李本纲:美国不派官方团队参加缔约方会议,这本身就是很让人失望的一件事情,而中国正好起到了很重要的关键引领者的作用。在这次缔约方会议上,几乎所有的国家,和气候领导者、科学家都盛赞中国对全球气候治理作出的贡献。这里面很重要的一点是中国的国家自主贡献或中国的承诺提振了全球各个社会、各个阶层对全球气候治理的信心。

大会举行期间,与会专家客观评价中国作出的重要贡献,认为中国一贯高度重视应对气候变化,是世界绿色发展的坚定行动派、重要贡献者。

以资源环境为代价换取一时的经济增长,还是走人与自然和谐共生之路?这是全人类共同面临的生态危机,也是全世界必须回答的时代之问。

中国找到了答案:以“绿水青山就是金山银山”理念为指引,建设人与自然和谐共生的现代化。

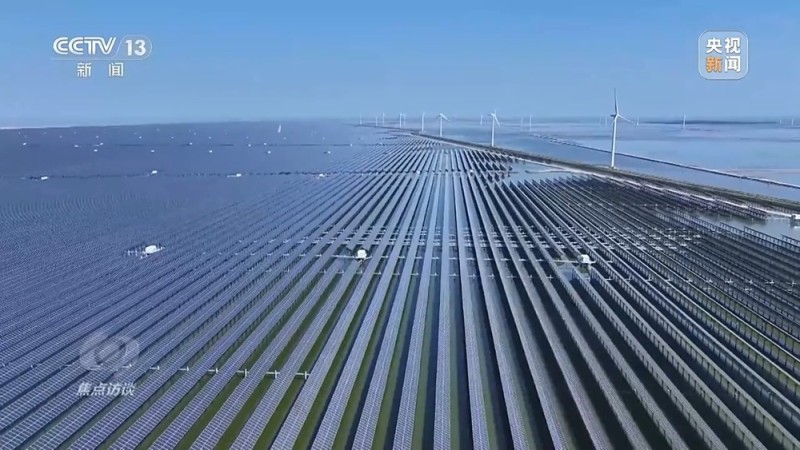

党的十八大以来,中国构建了全球最大、发展最快的可再生能源体系,建成了全球最大、最完整的新能源产业链,贡献了全球1/4的新增绿色面积……在习近平生态文明思想的科学指引下,中国作为世界上最大的发展中国家,创造了举世瞩目的绿色发展奇迹。

中共中央党校(国家行政学院)教授 郝栋:比如环境污染方面,我们从过去的被动应对到主动处理;比如生态环境保护方面,我们从过去的点状修复到现在成系统地进行保护;再比如在“双碳”工作方面,我们从过去的参与者到现在的主动引领者……一方面是控制污染、减少排放,另一方面是修复生态、扩大承载能力,为世界生态文明建设贡献了中国智慧和中国方案。

节能“减”碳、绿色“加”力,一减一加,正是中国的实际行动,也是今日之中国绿色转型的发展密码。

我们首先来关注“减法”。要说到“减法”,就不能不提到“两新”政策,也就是新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,这可是节能降碳的重头戏。拿以旧换新为例,真金白银的政策在出台时就带有鲜明的低碳导向。在支持家电产品以旧换新方面,政策明确:一级能效产品补贴售价的20%,二级能效补贴15%。在“绿色指挥棒”的带动下,不少家电企业也纷纷把生产重心转向一级能效产品线。

在位于四川绵阳的长虹智慧显示工厂,在原有产线基础上改造升级的高能效电视产线正开足马力生产,平均每1分钟就有1台85寸的一级能效智能电视下线。

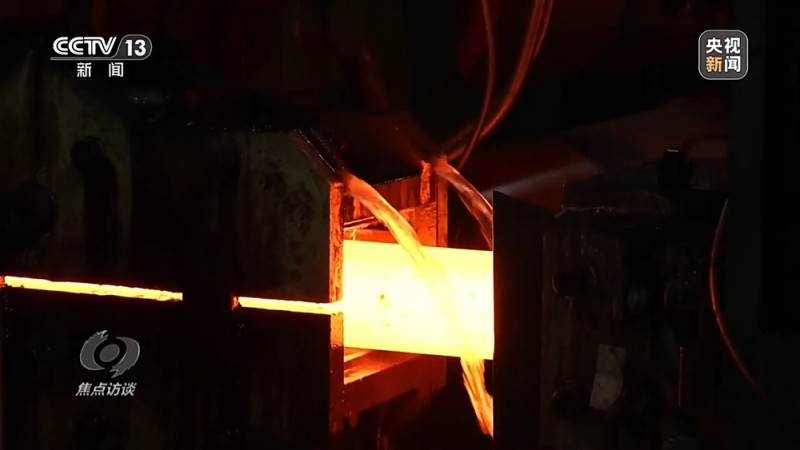

除了消费端的以旧换新外,制造端的设备更新同样在开展节能降碳的绿色实践。借力大规模设备更新政策的东风,一家钢铁企业正实施鼓风机“汽改电”及总降扩容改造项目,曾经运转多年的汽动鼓风机已被尽数拆除,取而代之的是个巨大的“电动心脏”。

中信泰富特钢集团兴澄特钢动力事业部副部长 韩玉华:旧的蒸汽轮机能源转化链条长、损耗大,运行效率相对也比较低,我们相当于把传统的蒸汽驱动系统替换为高效的智能化电力驱动系统,不仅能耗降低,车间环境也能大变样。

在国家的支持下,钢铁、冶金、水泥等传统产业加快推进既有设施节能降碳改造,打造绿色生产力,而以创新驱动的新兴产业也向绿发展,蓬勃壮大。

提到绿色低碳的新兴产业代表,新能源汽车产业当之无愧,我国新能源汽车产销量连续10年位居全球第一。

更多的新能源汽车上路,无疑可以减少碳排放,更加绿色环保,但是要推动新能源汽车产业又好又快发展,向“新”而动,逐“绿”前行,就要让新能源汽车的生产过程也变得更“绿”,这就需要降低能耗、降低碳排放。以零部件门环来说,此前的新能源汽车门环设计,普遍需要几十个零件拼接完成,不仅工艺流程复杂,生产过程能耗也一直很高。

企业和高校组成的科研团队,经过反复实验,将原来20多个零件的拼接减少到5个零件,能减重4公斤,有效降低了门环生产环节碳排放。

在政策引领下,一家家企业创新升级,不断推动新能源汽车产业链整体跃升,这也是近年来中国产业升级的缩影。

中共中央党校(国家行政学院)教授 郝栋:从党的十八大以来,我们构建起了“四梁八柱”的生态文明制度体系,其中很多政策和制度设计瞄准产业升级,怎样让绿色技术从科技创新到产业创新无缝衔接,来推动绿色技术能够更加迅速进入到社会生产生活的方方面面;第二更加注重科技创新,以创新作为重要的推动力来实现绿色产业与绿色发展。

从提出碳达峰碳中和目标,到构建系统完备的碳达峰碳中和“1+N”政策体系;从推动全国碳市场建设,到丰富“绿色产能”全球供给;从产业结构、能源结构的优化调整,到生产、生活方式的绿色转变……从这些节能降碳的“减法”可以看出中国的绿色低碳发展正向纵深推进。

除了节能降碳这一减,我国还持续增加森林面积,因为森林植被和土壤具有巨大的碳储存能力,这样的“加法”也是为应对全球气候变化作出的重大贡献。

“十四五”期间,我国森林覆盖率已经达到25.09%。这五年,全球每新增的四片绿叶,就有一片是来自中国的贡献。

处理好发展和保护的关系,是一个世界性难题,未来如何发展、如何保护,也是这次缔约方大会关注的焦点,世界对实现可持续发展的期盼进一步聚焦中国。“十五五”规划建议提出,要以碳达峰碳中和为牵引,协同推进降碳、减污、扩绿、增长。

中共中央党校(国家行政学院)教授 郝栋:一方面,我们锚定发展目标,持续不断推动绿色转型、绿色发展,坚定绿色发展的战略定力,构建起更加科学高效的绿色发展政策体系;另一方面,我们积极倡导绿色发展的理念,通过很多形式加强国际合作,把推动生态文明建设的中国智慧和中国方案贡献给世界人民。

站在人类社会发展的十字路口,气候变化已成为攸关各国前途命运的共同挑战。中国一贯高度重视应对气候变化,是世界绿色发展的坚定行动派、重要贡献者。中国不仅着力做好国内的工作,也通过自己的行动,为全球气候治理注入中国力量。无论国际形势如何变化,中国积极应对气候变化的行动不会放缓,促进国际合作的努力不会减弱,推动构建人类命运共同体的实践不会停歇。