7月6日,得知母亲中暑后,在河南郑州工作的赵青禾急忙买了当天的高铁票回到老家周口,抵达当地县医院时已是晚上十二点多。

赵青禾母亲今年50岁,是一家家庭餐馆的厨师,与锅碗瓢盆为伴已近三十年,这是她第一次中暑――2025年入夏以来,持续高温笼罩河南多地,全省7月平均气温为64年来同期最热,赵母中暑晕倒当天气温高达40度。

赵青禾说,母亲工作的后厨开了空调,但是开火做饭时气温仍然很高,母亲也不是第一个中暑的人。

餐馆老板的回复是,“一方面,后厨并不是露天环境,另一方面,餐馆做了充足的防暑工作――免费为厨师和清洁工在内的工作人员提供冷饮、防暑药。”

对此,从事法务工作的赵青禾不以为然。他清楚,高温津贴并不是只有室外作业的人才有,也不是提供一些物资就可替代。

赵青禾母亲中暑的经历并非个例。在央视网《锋面》调查中,来自不同行业的多位受访者表示:“没有高温津贴”。

法律规定的高温津贴,为什么成了“奢侈品”?

高温津贴?没有!

2012年,多部门联合发布《防暑降温措施管理办法》(以下简称《办法》),规定劳动者从事高温作业的,依法享受岗位津贴。其中规定,在35摄氏度以上的高温天气下从事室外露天作业,以及不能采取有效措施将工作场所温度降低到33摄氏度(不含)以下的,应当向劳动者发放高温津贴,并纳入工资总额。

在河南开封一家快递公司工作了8年的快递员赵磊表示,从未领过“高温津贴”。在最近被高温席卷的日子里,他自费购置了整套防暑降温设备――袖套、遮阳帽、超大号水壶,甚至还有手持电风扇。可即便是穿戴齐全,高温时段“送两三趟快递,浑身还是湿透了”。

赵磊说,自己工作的网点会有一些防暑降温的物资,比如冰镇矿泉水、藿香正气水、西瓜等等。

尽管《办法》明确不得以物资物品充抵高温津贴,但现实中这样做的情况不少。

赵磊告诉记者,“有物资”已经算不错了,还有一些同行连物资都没有。“多劳多得,只有夜班有津贴”,也没有人会去争取“高温津贴”,“有这个功夫不如多送几单”。

河南之外,今年重庆气温也连续多日突破40摄氏度,市气象台连续多日发布高温红色预警。山城地形复杂,经常需要上坡下坎,外卖小哥张洪涛在送餐途中多次感觉头晕目眩,要到室内空调房休息一段时间才能继续工作。但每天会少送十几单,大概少50-100元的收入。

张洪涛说,如果能领到高温津贴,就可以弥补这部分损失。实际情况是,他与外卖平台属于外包的关系,并不是“正规劳动关系”。在互联网新型产业不断发展的浪潮之下,劳务外包、众包、合作用工这类新型雇佣关系的劳动者,往往会被排除在《办法》规定的“用人单位”和“劳动者”关系范畴之外,无缘领到“高温津贴”。

上海的网约车司机刘子航对所在平台推广的“高温津贴”也是颇多牢骚。今年,他所在的平台推广一项夏日补贴冲单活动,在规定范围内接到订单即可享受“高温津贴奖励”。这让刘子航非常期待,“希望能赚回夏天的空调费”。

冲单区示意图 受访者供图

但当他打开冲单奖励的范围说明时,发现冲单区域(即在这一区域接单才可享受高温津贴)只是一些零散的“点位”,而且部分冲单区严格限制接单类型,他和一些同行发现“平台会通过卡单等方法,限制整日的接单总数量”。这样下来,刘子航三个小时都拿不到4单7块钱的高温津贴。

刘子航的苦恼也不是个例。记者发现,尽管一些企业发放了“高温津贴”,但是有的明补暗降,有的提高考核标准,提高抽成比例,冲抵基础报酬……重重套路下,高温津贴形同虚设。

为什么不愿意给?

赵青禾母亲在后厨中暑后,餐馆老板许诺她可休一周的病假。当赵青禾问及高温津贴,老板则回应:“就算给了员工,员工也不会专门用这个钱去想办法防中暑”“还不如提供冷饮来得实在嘞”。

赵青禾告诉记者,母亲所在的餐馆是小本经营,利润空间本来就比较小。老板告诉她,餐馆一个月的净利润在20000元左右。河南省的高温津贴为每人每工作日15元,后厨的工作者共计4人,要发放高温津贴的话,每个月就要多支出近2000元,因此“老板不愿给”。

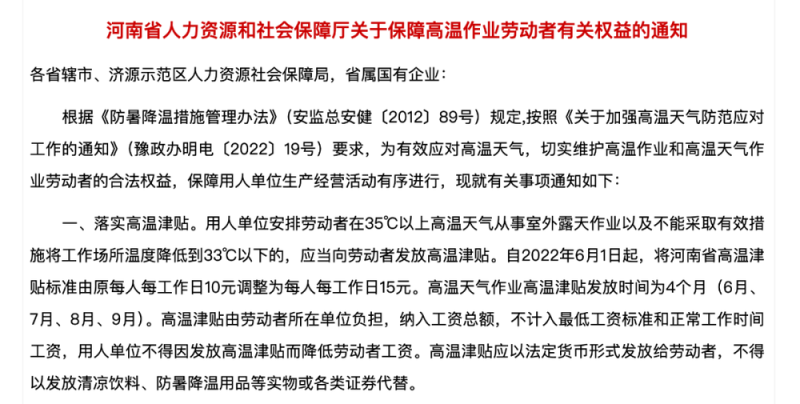

河南省关于高温补贴的政策节选 图源:河南省人力资源和社会保障厅

高温津贴是一笔不小的开支,成本问题困扰着中小企业。但是对于一些大企业,高温津贴为什么也时常发不下来?

“我们在执行高温津贴之前,曾经向厂子里的员工发放过调查问卷。”陕西榆林一家纺织企业的行政人员李惠萍(化名)告诉记者,“85%的职工表示更愿意把钱存起来,会把这笔钱‘专款专用’的职工不到5%。因此,在职工代表大会上,我们决定由企业统一出资,为员工购置防暑降温的设备和用品。”

在记者采访过程中,大部分受访者也表示,并不会把“高温津贴”专门用于购置防暑设备。

但高温津贴和购买防暑用品,在法律规定层面是不能画等号的。《办法》明确规定,高温津贴不允许“以物充抵”并且需要“纳入工资总额”。高温津贴不属于企业“可给可不给”的“福利”,而属于劳动报酬的一部分。

但在职业律师安永华看来,由于当下职场中企业处于强势地位,劳动者在涉及高温津贴等权益的谈判和博弈中话语权较弱。

高温津贴,政策求变

去年3月,全国人大代表、海南省人力资源和社会保障厅厅长李锋向大会提交了一份建议,事关高温津贴。

他在建议中写道:“《办法》对高温津贴发放条件、发放标准、违法情形、处罚措施等规定不够清晰,实用性、操作性、强制性不强,满足不了现阶段的工作要求。”

在他看来,要解决这个问题,第一步还得从《办法》本身入手――《办法》不够强硬,没有形成刚性的约束,“高温津贴”就无法变成劳动者能拿到手的保障。只有在制度上明确,执法和监管才能有法可依。

图源:海南省人民政府官网

高温津贴另一个备受诟病的问题――发放标准多年未变,已经显得“落后”。记者调查发现,各地高温津贴的标准并不相同,以北京为例,6-8月室外露天作业每人最低标准为180元,上海每人每月300元,浙江为200元,海南则是每人每天10元,共发放7个月。

“如今一瓶矿泉水都要3元往上了,高温期间人每天至少喝4-5瓶水,补贴都覆盖不了。”快递员赵磊直言。

目前各地高温津贴标准是由省级人力资源社会保障行政部门会同有关部门制定,且根据社会经济发展状况适时调整。然而,“适时” 缺乏明确时间节点与量化指标,调整往往滞后。如何制定动态的调整标准、时间节点、量化指标,都需要更加明确。

针对企业未按规定发放高温津贴的行为,现行《办法》的处罚措施难以形成有效威慑。一般是由县级以上人力资源社会保障主管部门责令限期改正,给予补发;逾期未改正的,处2000 元以上 10000 元以下罚款。

“比起节省下来的人力成本,10000元的罚款算比较低的。”职业律师安永华给记者算了一笔账,“比如一个工地1000名工人,每人每月300元津贴,一个月能节省的钱就达到30万。就算被罚1万,仍然有利可图――显然,目前的处罚标准过低,建议根据不同企业的经营状况调整惩罚力度,如按企业利润的百分比进行罚款。”

人大代表李锋还专门提到了像张洪涛一样的新业态劳动者的处境,他建议将相关的行政法规适用对象范围扩大到新就业形态劳动者、建筑工地一线农民工等所有高温天气作业者。

而在赵青禾看来,自己母亲的经历也说明了许多问题:“像我妈和她老板这样不懂法的劳动者和企业主很多,他们需要更多的普法宣传和知识学习。只有知道了是什么、怎么做,老板们才懂什么是必须做的,什么是不能做的,劳动者才有意识保护自己的权利。”

记者:于天昊