编者按:“老年人是党和国家的宝贵财富。”老年是我们生命的重要阶段,积极应对人口老龄化,让更多老年人实现“老有所养、老有所乐、老有所为”,既是“家事”,也是“国事”。央广网特别策划“银发榜样”系列报道,记录那些以实际行动诠释“老有所为、老有所乐”的榜样人生,向他们历经岁月而熠熠生辉的“银发力量”致敬。今天推出《88岁女飞行员苗晓红:只要国家需要,我随时准备起飞!》。

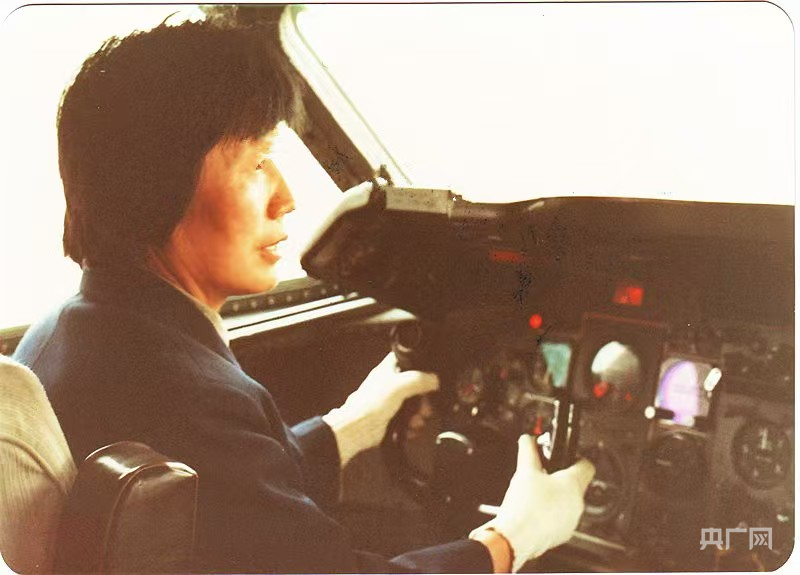

2019年5月21日,在北京怀柔石佛寺机场的跑道上,一架泰克南P2010飞机缓缓升空,没入蔚蓝。驾驶舱内,一位82岁满头银发的老人手握操纵杆,目光如炬地注视着前方空域。

2019年5月21日,82岁的苗晓红驾驶泰克南P2010飞机重返蓝天(央广网发 受访者供图)

地面通话器里突然传来歌声:“我爱祖国的蓝天……”,她跟着轻轻哼唱,眼中泪光闪烁。

“祖国啊,您82岁的女儿,又飞上蓝天了!”

这位重返蓝天,被网友赞为“硬核奶奶”的女飞行员,就是新中国第二批空军女飞行员――苗晓红。

“只要国家需要,我随时准备重回蓝天”

2025年8月27日,北京的暴雨在午后织成密网,雨点砸在窗玻璃上,噼啪作响。

客厅内,已经88岁的苗晓红正双手扶着助行椅,一步一步缓慢却坚定地在客厅挪动脚步。尽管腿脚早已不如当年驾机时灵便,每一次落脚仍透着股不服老的韧劲。

苗晓红在窗边阅读《一个女领航员的笔记》(央广网记者 庞婷 摄)

她的目光扫过书架一角。一张泛黄的老照片里,年轻的她身着飞行服,眉眼间的英气,与此刻眼中闪烁的精气神毫无二致。

“当年能开飞机执行各项任务,现在这点儿‘小挑战’,不算什么。”话音未落,她扶着助行椅的手轻轻一撑,又稳稳向前迈了一步。

31年4700小时的飞行生涯中,苗晓红安全圆满完成各项飞行任务,从未出现差池。“只要国家有需要,我随时准备重回蓝天。”

“炼狱”预校走出的蓝天女儿

苗晓红的飞行梦,萌芽于一本苏联小说――苏联女领航员拉斯阔娃的传记《一个女领航员的笔记》。“从那以后,我才知道原来女性也可以开飞机。”

1956年夏天,一则招飞通知传到学校。苗晓红几乎没有任何犹豫就报了名。通过严苛的政审与体检,她拿到了入伍通知书。“高兴得睡不着,做梦都在飞。”她回忆道。

预校的日子,被她和同学们称为“炼狱”。高强度训练、艰苦的义务劳动,磨破了她的肩膀,血痂和军装常粘在一起,但她从没喊过疼。“别人干不了的,我都能干。”这个从山东走出来的姑娘,身上有股不服输的韧劲。队长和指导员都夸她,“这闺女,真行!”

入校仅半年,苗晓红就被推荐入党。推荐人对她说,“从现在起,你的生命不只属于自己,更属于党。”

这句话,她记了一辈子。

年轻时的苗晓红(央广网发 受访者供图)

1957年,苗晓红转入航校,正式开启飞行训练。在这里,她遭遇了飞行生涯中唯一一次失误。

1958年4月1日,首次上机的她,在教员带领飞行后尝试滑行停机。首次飞上天带来的兴奋感还未消,由她操作滑行至停机阶段时,她发现飞机即将越线,情急之下刹车过猛,机尾瞬间“撅起”,前端两叶螺旋桨狠狠撞向地面,造成了飞行失误。

当时她羞愧得不敢走出座舱,只能在里面哭泣。事后,教员和领导主动承担责任,指出是教员因疏忽未及时辅助松刹车。加上新中国第一批女飞行员陈志英的开导,她重振旗鼓:“飞行权利来之不易,不敢操作就会被淘汰。”后来,苗晓红加倍苦练,最终以“五好学员”的优秀成绩毕业,还被授予三等功。

31年飞行,她把忠诚写在每一次起落间

毕业后,苗晓红被分到北京西郊机场,正式开启军旅生涯。

1963年,河北突发洪灾。时任机长的她,带队执行空投物资任务。飞机抵达空投点时,低云遮住视线,看不清地面情况。

“这都是救命的物资,必须确保让灾区群众领到手。”她一再下降高度,从200米降到100米,再到80米――飞机几乎擦着树梢飞行。

终于,空投员喊道:“机长,看见了!他们在向我们招手!”最终,物资全部送到灾区群众手里。

“祖国培养我们不容易,那是第一次,我觉得真正回报了人民。”

上世纪八十年代,她在广州协助民航执飞航班时,又遇一次惊险挑战。

当时她执飞广州至桂林往返航线,返航途中雷雨突袭,机场被低云大雨笼罩,完全看不清跑道,飞机上则有着100多名华侨。她目光紧锁仪表盘,沉着指挥复飞,在剧烈颠簸中竭力稳住机身。凭借过硬技术,最终在七八十米的高度出云,对准跑道平稳降落。

苗晓红驾驶飞机(央广网发 受访者供图)

降落后,乘客们见带领他们脱险的是名女机长,不约而同鼓起掌。一位老人走上前递给她一面小礼旗,“美丽的女机长,想不到您飞得这么好!”礼旗上写着“祖国强盛,华侨荣耀”。她至今仍记得当时的骄傲:“我们飞机或许不先进,但人不落后!技术过硬,就能为国家争荣誉。”

回顾自己的飞行生涯,她总说,飞行员得胆大心细,每次飞行前都要准备好各种特殊情况,这样才能稳稳地完成任务。

笔亦如翼:三十余载写尽女飞传奇

1989年,苗晓红停飞退休。

“没飞够,为人民做得太少了。”离开驾驶舱,她一度迷失方向,成了家里的“火药桶”,常莫名发脾气。老伴懂她:“你这是得了‘飞行病’,既然不能飞,就把飞行的事写下来吧。”

苗晓红和爱人何孝明正在写书,大部分书籍和文章都是由苗晓红口述内容,何孝明用写字板记录(央广网记者 庞婷 摄)

她试着动笔,从短篇写起。第一篇《从香港起飞》,写的是她的教员、新中国第一批女飞行员秦桂芳。文章在《中国妇女》杂志发表后,编辑特意找到她,“苗大姐,您该多写!中国还没有一本真正记录女飞行员的书!”

她豁然开朗。从此,一头扎进写作里,家里的书房成了她最常“值守”的“驾驶舱”。

没有电脑,她就一笔一画地写。1999年,十年时间,她完成了《我是蓝天的女儿》,手稿堆起来有半米高。这本书被空军定为传统教材,发到每一名飞行员手中。

之后二十多年,她陆续出版七本书。如今88岁的她,仍每天写作,第八本书《中国女飞行员的百年风流》预计今年11月出版。

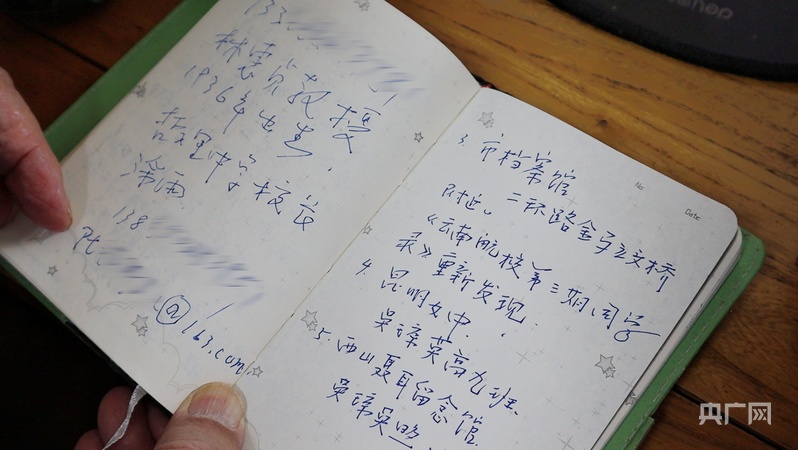

何孝明的笔记本上记满了有关女飞行员的信息(央广网记者 庞婷 摄)

为收集史料,她和老伴几乎跑遍了大半个中国――广州、昆明、上海、南京、香港……自费奔波,没有资助,甚至开不出一封介绍信,只能拿着身份证到处打听。她买了二百多本参考书,遇到外文资料,就请人帮忙翻译。

“民国时期很多女飞行员都是大家闺秀,自费学飞行,就想上天打鬼子……有些人牺牲了,有些人默默无闻。这么好的故事,不该被忘记。”她说,“我写书,就是为了给中国女飞留历史、为姐妹立传。只要还写得动,我就一直写下去。”

82岁,她再次起飞

在整理女飞历史时,苗晓红读到国外很多高龄女飞的故事:有人80多岁仍在飞行表演中夺冠,有人80岁开直升机运邮件。她心潮澎湃:“国外女性可以,中国妇女也一样行!”

2019年5月,82岁的她,在经过三个月的体能恢复训练后,再次驾机升空。

飞机顺利落地后,爱人何孝明为苗晓红送上鲜花(央广网发 受访者供图)

飞机冲上云霄那一刻,她仿佛回到了青春时代。手中操纵杆的力度、耳畔引擎的轰鸣、窗外流动的云――一切如旧,一如她从未离开。

落地后,她在微博上写下:“祖国,您82岁的女儿,又飞上蓝天了!”百万网友为她点赞,亲切地称她“硬核奶奶”。

苗晓红操作无人机(央广网发 受访者供图)

如今苗晓红已88岁,仍每天写作、关注航空动态,还学会了飞无人机。她说老年人是“宝贵的社会财富”,“60岁是闯的年纪,80岁也是。就算到100岁,只要还能动,就还要闯!”

这些年,苗晓红用坏了4台电脑,用8本著作写尽中国女飞的百年历史。她这样总结自己的人生,“我不能飞了,但我记录下所有飞行与姐妹的故事。后人能从中受到鼓舞,这就是我最大的幸福。”

监制丨张军 于锋

统筹丨王薇 张雷

记者丨庞婷

视频丨付可 胡B山

设计丨李彬