编者按:“老年人是党和国家的宝贵财富。”老年是我们生命的重要阶段,积极应对人口老龄化,让更多老年人实现“老有所养、老有所乐、老有所为”,既是“家事”,也是“国事”。央广网特别策划“老龄盛典・银发榜样”系列报道,记录那些以实际行动诠释“老有所为、老有所乐”的榜样人生,向他们历经岁月而熠熠生辉的“银发力量”致敬。今天推出《百岁抗战老兵李登月:胜利是鲜血换来的,要加倍珍惜》。

“我的家乡在河南滑县,村名叫周道,家里有个院子,院里有几间土房……”九月的一个午后,在卢沟桥畔北京卫戍区某离职干部休养所的老楼里,李登月悠悠讲述着记忆中日渐模糊的故乡。

80多年前,他就是从这个豫北小院踏上抗日征程。此后,半生交给了烽火战场。

回忆起那段抗战岁月,这位百岁老兵的语气始终平缓沉稳,仿佛诉说着一段遥远的故事。可当谈及战友们的牺牲,老人的情绪顿时有些激动,浑浊的眼眸瞬间泛起泪光。

百岁抗战老兵李登月登上《感动中国2024年度人物颁奖盛典》(网络素材 央广网发)

“我就是名普通战士,做了该做的事。比起那些没能回来的战友,我能亲眼看着祖国越来越强大,已经太幸运了!”

2025年恰逢纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。作为感动中国2024年度人物之一,李登月收获了无数关注,但他始终淡然处之。卧室的桌子上,感动中国的奖杯静静躺在盒子里,与常用的药箱、家人的照片、堆叠的书籍放在一起。

“这些年,我们就是平平淡淡度过的。”妻子曹康年坐在一旁,望着相伴七十余载的丈夫,“琐碎的日子里,藏着他一辈子的革命赤诚。”

李登月和妻子曹康年(央广网记者沈杰辉 摄)

“纪律就是生命,打仗就要不怕牺牲”

李登月书桌下有一个黑色行李箱,行李箱里装着被细绳捆扎的厚厚手稿。薄薄的纸张已经泛黄,但工整遒劲的字迹、红笔批注的细节、精准勾勒的作战图,无不彰显着老人对过往岁月的郑重回望。

这是李登月古稀之年写下的军旅生涯回忆录,按时间顺序记录了他在革命年代的经历。

李登月向记者讲述自己的军旅生涯故事(央广网发 龙东东摄)

1925年10月,李登月出生于河南滑县的一户农家。父亲在地主家做长工,母亲当佣人,他还有两个姐妹,一家人日子过得拮据。

1942年秋,李登月17岁那年,家乡发了大水,庄稼绝收,再加上日军扫荡,烧杀抢掠,乱世中生存难以为继。

“国家积贫积弱,领土被敌人占领,我心里很不服气。”李登月暗下决定,他要拿起武器斗争。不久,村子里来了一支叫八路军的队伍。

“父母虽然目不识丁,但什么是好军队还是分得清的。”李登月说,父亲告诉他八路军打日军也打伪军,帮助老百姓,“是我们穷人的队伍”。

1943年1月,在父亲支持下,李登月经同乡介绍,成为冀鲁豫军区第四军分区卫南县第一区基干队的一名战士。

初入伍时,部队物资匮乏,环境艰苦。李登月和战友们常常吃黑豆充饥,上身穿着军装,下身穿着乡亲们给的裤子,武器装备也落后于敌人。但就是在这样艰难的条件下,他们一次次成功战胜敌人。

李登月还留着一张和三位战友的合影,这张黑白照片拍摄于1945年的豫北长垣县。在解放长垣战役中,敌人固守城墙,部队多次进攻未果。战士们便自制炸药包,用被子裹住炸药炸开缺口。他的两名通讯员先后牺牲,而他自己也数次在炮火中险象环生。这张照片便是那段时间留下的纪念。

1945年,李登月和三位战友在豫北长垣县的合影(央广网记者郭佳丽 摄)

从抗日战争的游击作战,到解放战争的千里征程,再到抗美援朝战场上的后勤保障,李登月先后在多支部队服役,足迹遍布大半个中国。征程在变、阵地在移,但“纪律就是生命,打仗就要不怕牺牲”是他永远不灭的信念。

“这张军装合影就算是结婚照”

“穿整齐点,精神。”得知有采访,曹康年从衣柜里拿出一件新衣服给李登月换上,又抬手帮他理了理衣领,李登月弯腰配合。二人间默契又温馨的一幕,足以窥见跨越半生的深情。

1984年,李登月和曹康年退休后,搬进了军队干休所。在这栋老楼里,他们一住便是四十多年。不大的居室摆放着大大小小的相框,拼凑着二人走过的岁月痕迹。

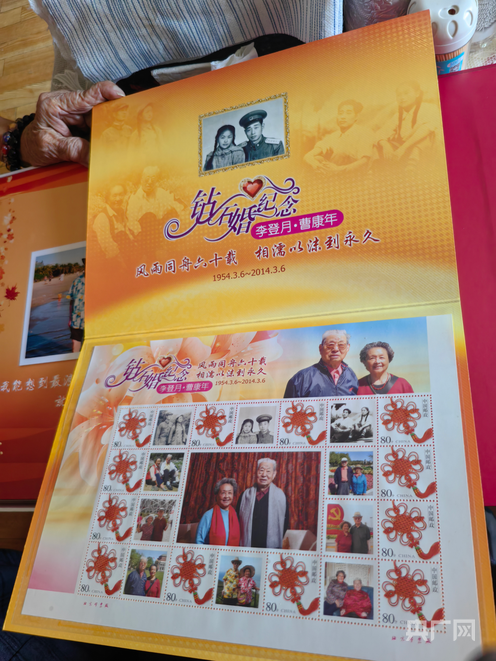

“这是我们结婚六十周年纪念日制作的一本照片集。”91岁的曹康年介绍着纪念册上时间定格下的他们,如数家珍。“这是在朝鲜的青云洞、这是在北京鸟巢、这张是在三亚……”照片里的二人从青丝到白发,容颜随岁月变迁,身边始终有彼此的陪伴。

李登月和曹康年的钻石婚纪念册(央广网记者郭佳丽 摄)

他们的缘分,始于烽火纷飞的年代。1950年,四川姑娘曹康年参军入伍,后来经部队领导介绍,与同为军人的李登月相识。

1952年冬天,李登月接到奔赴朝鲜战场的通知。临行前,他与相恋不久的曹康年谈话:“我马上要到朝鲜去了,不知道要多久,也不知道具体干什么。除了随身用的,我其他东西全交给你,假如我牺牲了……” 他话未说完,便被曹康年打断。身为战士的她,懂战场的凶险,却更信彼此的坚守。

直到停战之后,根据组织安排,曹康年的工作调到朝鲜志愿军后勤部一分部,两人终于在异国他乡重逢。

他们曾隔河而居。“他在河那边,我在河这边。下班吃饭的时候,他就到河这边来找我。”简单的日常相处,在硝烟未散的岁月里显得格外温暖。

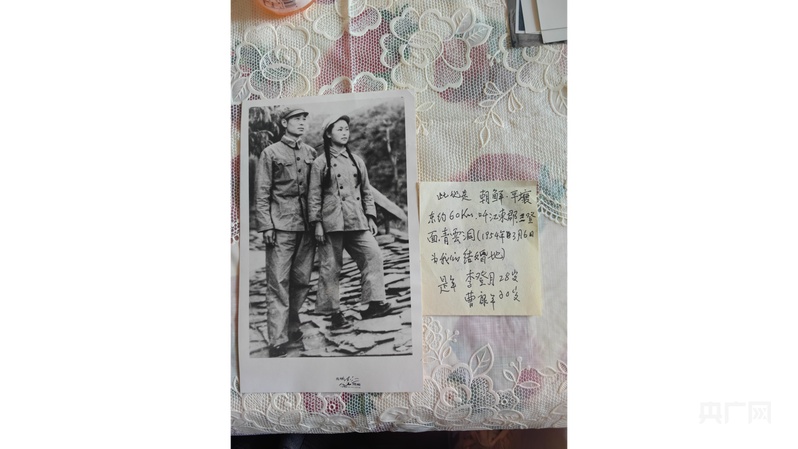

1954年3月6日,二人在朝鲜平壤江东郡青云洞的防空洞顶上拍下了一张合影。照片背后,李登月写下的字迹依旧清晰,标注着这特殊的结婚地,也定格了他们并肩而立的模样。

李登月和曹康年在防空洞上的合影(央广网记者郭佳丽 摄)

“这张合影就算我们的结婚照了。”曹康年笑着说。当时条件艰苦,老乡送来的一只野鸡便是最隆重的庆祝。“鸡骨头都舍不得扔,熬了七天汤,每次喝着都觉得香。”曹康年记得,战争年代的生活清贫却纯粹,高粱米配萝卜干是家常便饭,他们却总爱笑着调侃“革命尚未成功,萝卜干尚未吃完”。

岁月流转,烽火渐息。回国后,二人也曾因工作调动,有过多年分居两地的时光。但那些分离的日子里,他们没有一句抱怨,只是靠书信传递着牵挂,在平淡中坚守约定,让这份在战火中淬炼的感情,在岁月里愈发醇厚。

“他依然初心未改”

推开李登月家门,时光好像在这里慢了几拍。目之所及,皆是堆叠的书籍报刊。

卧室里,玻璃书柜装着半墙旧书,剩下的就叠在柜边,堆得比椅子还高。传统的老木头书桌被磨得发亮,玻璃桌面下压着泛黄的照片、褪色的票据、摘抄的剪报……一盏暗绿色老式台灯立在桌角,旁边的书籍报刊高高摞起,零散的小物件随意摆放,看似杂乱却有着生活感。

“他年轻时候就爱看书、爱琢磨文字,现在眼神不如从前,写不动长文了,还总捧着报纸看。”曹康年说。

古稀之年时,李登月依然笔耕不辍,写下数万字军旅生涯回忆录。他说,写此文的目的,一是为了活动脑子、锻炼思维能力;二是趁还能记起一些事情,赶紧写下来留给子孙后代们看,让他们知道先辈们为了革命理想前仆后继,流血牺牲,意识到胜利来之不易,更加珍惜今天的生活。

这份对后辈的牵挂,从未因年岁增长而消减。今年是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,北京多所小学邀请他去讲课,他几乎场场不落。儿女们担心他身体吃不消,可他却说,“能给孩子们讲讲战火中的故事,一点儿都不累。”

九三阅兵前后,家里迎来不少客人拜访。面对来自家乡的年轻人,老人多次叮嘱:“胜利来之不易。今天的和平幸福,是无数战士用鲜血和生命换来的,一定要加倍珍惜。希望家乡的年轻人能铭记历史,继承革命传统,把家乡建设得更好。”

“他非常实在、非常爱学习、非常忠于党。这么多年,初心从未改变。”这是曹康年对丈夫的真切评价。如今的李登月,依然保持着简朴的生活习惯,心态平和豁达。他和曹康年每日自己买菜做饭、读书练字,三餐四季中藏着对当下幸福生活的珍惜。

榜样从未老去,初心始终如磐。今年,李登月迎来了百岁寿辰,而他的愿望很简单:“很久没去天安门了,让儿子开车带我们去趟长安街,从天安门前慢慢走过。”

监制丨张军 于锋

统筹丨王薇 张雷

记者丨郭佳丽

视频丨沈杰辉 龙东东(实习)

旁白丨胡B山

设计丨李彬

鸣谢丨北京卫戍区某离职干部休养所